Einleitung

Auf den Ebenen und Feuchtgebieten des alten Moirang, wo Schilf sich beugt wie die Rücken bescheidener Alten und die Flüsse die langsamen, alten Lieder singen, lebte eine Geschichte so sehr in den Mündern der Menschen, dass sogar der Wind ihre Kadenzen lernte. Der Moirang Sai — ein epischer Legendenzyklus — war keine einzelne Erzählung, sondern ein Teppich aus Augenblicken, von der Zeit zusammengenäht: Feste, bei denen Trommeln zum Herzen sprachen; Tempel, in denen Gelübde unter Räucherwerk und Mondlicht abgelegt wurden; Märkte, auf denen Klatsch ein Schicksal formen konnte; und Felder, in denen Kinder sich Götter als Nachbarn vorstellten. Im Zentrum dieses lebendigen Gefüges stehen Khamba und Thoibi, Namen, die das Gewicht der Sehnsucht und die Wärme des Dazugehörens tragen. Khamba, ein Waise, von bescheidenen Verwandten aufgezogen, wächst zu einer Gestalt voller Stärke und stiller Würde heran. Thoibi, die Prinzessin von Moirang, bewegt sich durch Palastgänge und Dorfwege mit einer Heiterkeit, die ein mutiges Herz verbirgt. Zwischen ihnen windet sich ein Liebesfaden — hell, prekär, unbeirrbar — als hätte das Schicksal zwei Seelen zu einer einzigen Melodie verflochten. Ihre Abenteuer werden zum Puls eines Volkes: Mutproben, die die Ehre eines Helden prüfen, Tänze, die Versprechen besiegeln, und Opfer, die die schonungslose Wahrheit von Eifersucht und Macht offenbaren. Doch die Geschichte ist mehr als eine Romanze; sie ist das Porträt eines Königreichs, dessen Identität durch Ritus und Erinnerung geformt wird. Von den lackierten Booten, die stille Seen durchqueren, bis zu den heiligen Hainen, in denen Opfergaben wie eingefangene Sterne brennen — die Landschaft Moirangs ist ein Charakter für sich. Die folgende Nacherzählung des Moirang Sai ist eine eindringliche Überlieferung — verankert in den Rhythmen des manipurischen Lebens, lebendig durch sinnliche Details und darauf bedacht, sowohl die Universalität der Liebe als auch die Besonderheit einer Kultur zu würdigen, die ihre Helden noch immer besingt. Lesen Sie sie wie ein Reisender die Merkmale einer langen Karte liest: erwarten Sie Umwege zu Festen und alten Riten, Pausen an Brunnen des Kummers und plötzliche Sprünge der Freude, wenn die Liebenden sich heimlich unter einem Himmel treffen, der sowohl Grausamkeit als auch Gnade kennt.

I. Die Entstehung eines Helden und die Geburt eines Versprechens

Die frühen Kapitel jedes großen Zyklus beginnen oft im Gewöhnlichen: eine Hütte, ein Marktstand, ein Kind mit einer Handvoll Reis. Khambas Herkunft war bescheiden — ein Findling, aufgezogen von seiner betagten Pflegemutter, einer Frau, deren Hände das Weben lernten, während sie Gebete zum Hausaltar flüsterte. Auch Moirang selbst war schlicht, ein Gefüge aus strohgedeckten Dächern und engen Gassen, lackierten Booten, die durch schilfbewachsene Gewässer glitten, und einem Palast, dessen Fahnen an Festtagen wie helle Versprechen aufflatterten. Doch Bescheidenheit ist nicht die Abwesenheit von Größe; sie ist ihr stiller Keim.

Von Anfang an zeigte Khamba eine ungewöhnliche Standhaftigkeit. Er lernte, das Wetter zu lesen wie Bauern den Boden, und lief mit einer Schnelligkeit, die Jungen, die doppelt so alt waren wie er, erstaunte. Er jagt im nahen Wald und übt am frühen Morgen seinen Speer, nicht aus Ruhmsucht, sondern weil Bewegung ihm zu zeigen scheint, wer er ist. Geschichten von seinem Können reisen den Fluss hinab: Die Frau eines Fischers erzählt von dem Jungen, der einen gefangenen Reiher rettete; der Sohn eines Töpfers berichtet, wie er einen schlingernden Wagen vor dem Umsturz bewahrte. Aus diesen kleinen Taten wächst ein Ruf. Mit jeder Nacherzählung wächst das Bild von Khamba — nicht als gemeißelte Statue, sondern als lebendige Präsenz in den Köpfen jener, die ihn in künftigen Tagen brauchen werden.

Thoibi dagegen lebt in der feinen Spannung zwischen Privileg und Sehnsucht. Als Prinzessin von Moirang wandelt sie durch die kühlen Palastgänge; ihre Tage sind von Ritualen geordnet. Der Palast ist eine Welt der Zeremonien: Opfergaben bei Sonnenaufgang, Priester, deren Stimmen wie alte Seile zittern, und die ständige Anwesenheit von Beobachtern, deren Blicke jede Geste messen. Doch Thoibis Geist ist unruhig. Sie späht von hohen Fenstern auf die Märkte, lauscht dem Lachen der Frauen, die Blumen in ihr Haar flechten, und schleicht sich bei jeder Gelegenheit davon, um sich mit dem Volk zu mischen. Sie erlernt Volkslieder und Tänze — Bewegungen, die ihre Lehrmeister unpassend nennen, die sie aber wahrhaftig nennt.

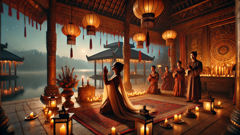

Ihr erstes Treffen ist klein und glückverheißend. Am Fluss findet das Fest Thabal Chongba statt, wenn Musik die Gemeinde wie Flutwasser anzieht. Laternen schaukeln; junge Männer trommeln; der Duft gerösteter Körner steigt auf. Khamba und Thoibi begegnen sich nicht auf einer Bühne, sondern am Rand der Menge. Ihre Blicke treffen sich, als erkannten sie etwas Älteres als sie selbst. In diesem geteilten Blick liegt weder Proklamation noch sofortiges Besitzergreifen, sondern eine Erkenntnis wie zwei aufeinander treffende Feuersteine. Für die Zeugen ist der Augenblick geladen; die Dorfbewohner flüstern, die Götter hätten den Weg des Paares besiegelt.

Das Hofleben duldet keine spontanen Verbindungen. Königliche Freier werden durch Zeremonien der Abstammung und der Politik geprüft. Thoibis Stellung setzt Räder in Bewegung: Bündnisse müssen bedacht, Namen abgewogen werden. Doch die Liebe widersetzt sich wohlgeordneten Arrangements. Die beiden beginnen eine heimliche Korrespondenz aus Blicken und kleinen Taten. Khamba hinterlässt gewebte Girlanden zufällig an Palasttoren; Thoibi sorgt dafür, dass bei einem Fest ein bestimmtes Lied erklingt, in dem Wissen, dass seine Melodie bis an den Rand der Stadt dringen wird. Als Nachricht von ihrer Verbindung einflussreiche Ohren erreicht, verändern Strömungen der Eifersucht die Atmosphäre des Palastes. Es gibt jene, die die Verbindung begrüßen — Nachbarn, die schon lange hofften, die Prinzessin möge einen schlichtherzigen Mann heiraten — und solche, die Gefahr wittern. Geschichten von Verletzlichen haben stets Kräfte angezogen, die sie nutzen oder vernichten wollen.

Die Erzählung des Moirang Sai dreht sich um diese Spannungen. Nicht alle Gegenspieler sind aus reiner Bosheit geformte Schurken. Einige sind Hüter des Brauchs, die den Wandel fürchten; andere sind Aristokraten, die in Khamba eine Bedrohung für ihren Rang sehen. Hofintrigen entfalten sich mit der Präzision gewebter Stoffe: kleine Knoten, die so stark gezogen werden, dass das Tuch straff wird. Vor Khamba werden Prüfungen gestellt, manche öffentlich, andere privat. Er muss seinen Wert in Leistungen beweisen, die mehr prüfen als bloße Stärke — Geschick im Ritual, Anmut im Tanz, Kenntnis der Gebräuche, die einen wahren Sohn Moirangs auszeichnen. Jede Prüfung wird zum Kapitel, in dem das Volk beobachtet und den Wert abwägt: Ist Mut nur die Fähigkeit, einen Speer zu führen, oder ist er die Bereitschaft, Verlust zu akzeptieren, um das zu schützen, was man liebt?

Khambas Antworten zeigen sich in bescheidenem Heldentum. Als ein wilder Büffel nahe dem Fest randaliert und die Menge bedroht, zähmt er ihn mit ruhigen Händen; als ein Priester eine heilige Reliquie verlegt, findet Khamba sie unter dem Boot eines Fischers und bringt sie ohne Aufhebens zurück. Diese Taten dämpfen die Eifersucht nicht, aber sie ernten Bewunderung. Thoibis Loyalität ist eine leise Kraft, ausgedrückt in kleinen Aufsässigkeiten: Sie durchbricht eine Prozession, um Girlanden an einen Straßenkünstler zu hängen; sie schiebt ein Band in Khambas Haar, als er nach einem schweren Trainingstag schläft. Ihre Liebe wird zur Folklore: Geschichten, die Frauen beim Reisstampfen erzählen, Jungen, die Tonboote auf dem Fluss ins Wasser setzen. Sie wird zu einem gemeinsamen kulturellen Atem.

Über ihre persönlichen Prüfungen hinaus spiegelt die Saga das spirituelle Gefüge Moirangs. Das Land scheint mit der Erinnerung zu verschwören — die Seen tragen die Namen der Toten, Tempel summen alter Ordnungen, und die Erntefeste verbinden Dankbarkeit mit dem Bedürfnis, unerbittliche Mächte zu besänftigen. In dieser Welt ist ein Held nicht nur jemand, der Schlachten gewinnt; er ist jemand, der Verpflichtungen versteht: gegenüber der Sippe, dem Land, dem Unsichtbaren. Khamba lernt, dass Riten Waffen oder Brücken sein können. Wenn der Palastrat Prüfungen auferlegt, begegnet er ihnen nicht nur körperlich; er erfüllt die Anforderungen ritueller Intimität und gewinnt Respekt durch Demut und beständige Hinwendung zu lokaler Sitte zurück. Seine Siege sind selten allein; sie werden geteilt, gespiegelt von den Stadtbewohnern, die in ihm ihre eigenen Bestrebungen sehen.

So ist der erste Teil des Moirang Sai weniger ein Anfang als ein Erwachen. Khamba und Thoibis Band wird durch die langsame Arbeit der Gegenwart geschmiedet: Zu jedem großen Abenteuer gehören viele kleine Taten, die sie zusammenheften. Die Welt um sie herum — Feste, Schreine, das flüsternde Schilf — wird zum Schmelztiegel, in dem ihre Geschichte gehärtet wird. Die Erzählung lehrt, dass Heldentum ebenso oft die Weigerung ist, von Umständen definiert zu werden, wie die Überwindung ebenjener Umstände. Und das Versprechen, das die Liebenden bindet, ist nicht bloß ein privates Gelöbnis; es ist ein sozialer Vertrag zwischen einzelnen Herzen und gemeinsamer Erinnerung. Dieser Vertrag wird geprüft werden durch Neid, Politik und Schicksal, und er wird für Generationen als Hymne von Moirangs Kindern gesungen werden.

II. Prüfungen, Verrat und der rote Faden des Schicksals

Wenn der erste Teil der Erzählung das langsame Aufbauen von Figuren und die Erinnerung einer Gemeinschaft ist, treibt der zweite Teil die Welt mit härteren Winden voran. Geschichten, die Bestand haben, sind solche, die ihren Protagonisten nicht die strengen Lektionen von Eifersucht und Fehlkalkulation ersparen. Sobald Khamba und Thoibis Verbindung zum allgemeinen Gespräch wird, gerät die soziale Rechnung des Palastes ins Wanken. Macht lauscht wie ein Hund; wenn sie eine Bedrohung wittert, kreist sie. Diejenigen, die vom bestehenden Gefüge profitieren — Stammesspitzen, ehrgeizige Verwandte und einige eifersüchtige Adlige — verschwören sich, Khambas Aufstieg zu begrenzen. Die Geschichten, die manche Schreiber des Hofes lieber erzählen, sind jene von bewahrter Etikette und vergelteten Herausforderungen. Doch das Schicksal ist, wie in Moirang, unordentlich: Es macht Raum für List und Mitgefühl.

Die Verschwörungen beginnen mit kleinen Kränkungen. Eine Gunst wird bei einem Fest verweigert. Ein sorgfältig gestreutes Gerücht über Khambas Abstammung. Jemand sät die Behauptung, er sei nicht reinblütig und daher ungeeignet. In einer Gesellschaft, in der Herkunft Rang bestimmt, können solche Unterstellungen verhängnisvoll sein. Thoibis Verteidiger erheben sich — Marktfrauen, einige mitfühlende Höflinge und einfache Männer, die Khambas leise Taten miterlebt haben. Doch die Verschwörung findet Nährboden bei denen, deren Autorität von einer berechenbaren Ordnung abhängt. Um die widerspenstige Romanze zu zum Schweigen zu bringen, verhängt der Rat schwerere Prüfungen — Tests, die erniedrigen und ausschließen sollen. Manche sind kriegerischer Natur: eine arrangierte Jagd, bei der Erfolg symbolischen Landbesitz begründen soll; andere sind rituell: Rezitationen, die intime Kenntnisse von Abstammung und heiligen Riten beweisen sollen.

Khambas Reaktionen sind von einem inneren Kodex geprägt, der Ehre über Klage stellt. Er betritt die Wettbewerbe nicht in Zorn, sondern mit fokussierter Entschlossenheit. Bei der großen Eberjagd — einer Prüfung, die aristokratische Tüchtigkeit hervorheben soll — retten Khambas Mut und Können Leben; als ein vornehmer Jäger verletzt wird, stützt Khamba ihn und verweigert dann die Anerkennung. Das verwirrt seine Feinde weiter: Seine Demut wirkt wie ein Spiegel, der ihre Kleinlichkeit enthüllt. Die öffentliche Bewunderung wächst — und doch wächst auch die Eifersucht. Der Palast wird zum Theater, in dem öffentliche Huldigungen und privater Groll einen komplexen Tanz aufführen.

Der Verrat spitzt sich zu, als jene, die den Korridoren der Macht am nächsten stehen, ihr Vermögen darauf setzen, die Liebenden zu zerbrechen. Thoibi wird eine arrangierte Ehe vorgeschlagen — nicht aus Liebe, sondern um Macht mit einer anderen Adelsfamilie zu festigen. Man setzt sie unter Druck, zuzustimmen; die Palasttrommeln fordern Gehorsam. Thoibis Tapferkeit wird auf andere Weise geprüft als an Speer und Tanz: Sie muss entscheiden, ob sie der königlichen Pflicht oder dem kleinen, hartnäckigen Kompass des Herzens folgt. Sie erfüllt ihre Pflichten mit der an Königsrang erwarteten graziösen Gelassenheit und findet zugleich kleine Gelegenheiten zum Widerstand — Briefe, die unter der Deckung der Nacht ausgetauscht werden, Botschaften, die in Stickereien verborgen sind, gestohlene Stunden am Flussufer, wo der Mond ihre Pläne bezeugt.

Mit wachsendem Druck lernt Khamba eine schmerzhafte Lektion: Liebe ist in einer Welt der Hierarchien selten allein durch Siege gesichert. Manchmal ist der Feind keine einzelne Person, sondern eine Institution aus Erwartungen. Um den Plänen des Palastes entgegenzutreten, begibt sich Khamba auf eine Reihe von Aufgaben, öffentlich wie privat. Er sucht Verbündete an unerwarteten Orten — die Bootsmänner, deren Wissen um die Lagunen ihm geheime Wege eröffnet, die betagten Erzähler, die unaufgezeichnete Eide bewahren, und eine Priesterin, deren Rat ihm hilft, die Rituale zu durchschauen, die der Rat als Fallen nutzt. Jeder Verbündete bringt nicht nur praktische Hilfe, sondern auch kulturelle Legitimität: Sie erinnern das Königreich daran, dass Wert nicht immer aus Abstammung erwächst. Die Menschen, die Khamba heranwachsen sahen, geben seiner Sache ihre Stimme; wenn der Herrscher zögert, wird das öffentliche Murmeln zum Donner.

Die dunkleren Wendungen der Geschichte kommen nicht allein aus der Politik, sondern aus Schicksal und Missdeutung. Falsch gedeutete Omina und böswillig veränderte Prophezeiungen bereiten die Bühne für eine Tragödie, die Jahrhunderte lang besungen werden wird. An einem kritischen Punkt wird ein Ritual vollzogen, das eine reiche Ernte sichern und damit zugleich das Versprechen einer Verbindung besiegeln soll. Doch das Ritual wird manipuliert — eine Zutat ist fehl am Platz, ein Vers verändert. Die Folgen sind in den symbolischen Kategorien der Zeit katastrophal: ein Zeichen, dass die Götter missgestimmt sind, und daher die Verbindung nicht gesegnet werden kann. In einer Gesellschaft, in der Metaphysik die Regierungsführung durchdringt, ist ein solches Omen eine Waffe. Thoibi wird gedrängt, ihre Bindung zu widerrufen und die angeordneten Arrangements zu akzeptieren. Die Liebenden stehen vor einer Wahl: dem öffentlichen Ritual gehorchen oder der privaten Wahrheit die Treue halten.

Wenn die Tragödie schließlich kommt, tritt sie als Folge kleiner Grausamkeiten auf, die sich zu unumkehrbaren Konsequenzen aufschaukeln. Eine geplante Flucht ins Eheleben scheitert, weil ein Treffen entdeckt wird; eine Botschaft gerät fehl; ein Verbündeter wird bestochen oder bedroht. Die Kette von Fehlern hat die schreckliche Logik eines griechischen Chores — jeder neue Fehltritt ist eigene Trauer und zugleich Ursache tieferer Trauer, die noch folgen wird. Khamba und Thoibi werden in Rollen gedrängt, die sie weder wollten noch ganz verstanden. Ihre Opfer sind individuell und gemeinschaftlich. Freunde gehen verloren; Ruf und Ansehen werden befleckt. Die Menschen von Moirang, die einst Khambas Triumphe bejubelt hatten, sehen zu, wie die Erzählung sich der Trauer zuneigt.

Doch selbst inmitten von Verrat und Unglück weigert sich der Moirang Sai, nur tragisch zu sein. Es gibt Momente leuchtender Widerstandskraft: Dorfbewohner, die Wache halten; alte Frauen, die den Neugeborenen die Namen des Paares als Talismane vorsagen; Kinder, die Spiele erfinden, die auf ihren Taten beruhen. In diesen Akten des Erinnerns vertieft sich die Legende. Liebe ist hier kein flüchtiges privates Leuchten, sondern eine öffentliche Glut, die das Volk hegt. Wo der Palast versagt, bewahrt die Gemeinschaft. Die Erzählung hält somit zwei gegensätzliche Wahrheiten zugleich: Institutionen können Zärtlichkeit zerdrücken, und die gemeinschaftliche Erinnerung kann sie wiederbeleben. In dieser Dialektik — Zerstörung und Bewahrung — entfaltet sich das wahre Werk Moirangs.

Wenn die Legende ihren fiebrigen Höhepunkt erreicht, werden die letzten Entscheidungen der Liebenden sakramental. Ob durch Tod, Verbannung oder ein geheimnisvolles Verschmelzen mit der heiligen Landschaft: Khambas und Thoibis Schicksale übersteigen die kleinlichen Ansprüche der Macht. Das letzte Bild der Geschichte ist in vielen Versionen nicht bloß ein Ende, sondern eine Metamorphose: Ihre Namen werden in den Liedern verewigt, die Mütter summen; ihre Taten erscheinen auf Masken, die beim Ritualtanz benutzt werden; ihre Geschichte wird in Stoffe eingewebt, die die Altäre der Tempel schmücken. Der Zyklus schließt sich wie ein Ring, denn Geschichten in Moirang sind dazu bestimmt, weitergegeben zu werden, nicht beendet. Jede Generation erzählt die Geschichte neu und setzt andere Akzente — manchmal Mut, manchmal Treue, manchmal den Widerstand gegen ungerechte Autorität. Diese Wandelbarkeit ist der Lebenssaft der Legende.

Der Moirang Sai wird so zu Spiegel und Karte zugleich: Spiegel, der die Werte eines Volkes zurückwirft, und Karte, die zeigt, wie man die gefährliche Geographie von Ehre und Liebe durchquert. Der rote Faden, der Khamba und Thoibi bindet, mag stellenweise ausfransen, doch er reißt nicht. Selbst wenn der Palast seine Farben wechselt und die Herrscher vergessen, erinnert sich das Volk. In dieser Erinnerung bewegen sich Khamba und Thoibi weiter — an Flussufern, in Kinderspielen, durch die langsamen Trommelschläge der Feste — und erinnern Moirang daran, dass manche Versprechen gerade deshalb bestehen, weil sie von vielen geteilt werden und nicht von wenigen gehortet.

Schluss

Legenden bestehen, weil sie nicht nur erzählen, was geschah; sie zeigen, wie Menschen sich erinnern und warum. Die Erzählung des Moirang Sai — die Geschichte von Khamba und Thoibi — ist im Kern ein Zeugnis der Kraft gemeinschaftlicher Erinnerung und des zerbrechlichen, hartnäckigen Muts, den Liebe verlangt. In Moirang werden die Namen der Liebenden mehr als Eigennamen; sie werden zu Handlungsweisen: „Khamba sein“ meint mit standhaftem Mut zu handeln, „Thoibi sein“ heißt, eine stille, mitfühlende Auflehnung zu bewahren. Ihr Ausgang — ob tragisch, transzendent oder irgendwo dazwischen — ist weniger bedeutsam als das, was die Gemeinschaft zu bewahren wählt. Über Generationen wurde ihre Geschichte immer wieder neu gekleidet: im Tanz, in bestickten Stoffen, in rituellen Aufführungen und im geflüsterten Mythos. Sie lehrt, dass Riten Menschen ebenso binden wie Macht, dass eine einzige mutige Tat die Strömungen der Geschichte verändern kann und dass das Land selbst die Erinnerung an jene bewahrt, die es gut geliebt haben. Wenn Sie diese Erzählung verlassen und zu Ihren täglichen Wegen zurückkehren, nehmen Sie ein kleines Stück des Flussufers von Moirang mit: die Idee, dass Heldentum nicht immer laut sein muss, dass Liebe oft unmögliche Geduld verlangt und dass die Geschichten, die ein Volk zu schätzen wählt, jene sind, die formen, wer es werden wird. Der Moirang Sai lädt Sie ein, genau hinzuhören — zu den Trommeln, zum Schilf und zum leisen, beständigen Summen der Erinnerung, das Legenden lebendig hält.