Einleitung

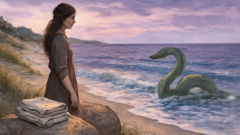

An Nächten, in denen die Luft schwer liegt und der Mond tief über den kalkigen Graten des griechischen Festlands hängt, schließen die Dorfbewohner die Fensterläden, ziehen die Decken fester um sich und flüstern von etwas, das älter ist als die Angst: dem Vrykolakas. Diese Gestalt, halb Leiche, halb Wiedergänger, bewegt sich mit ranziger Geduld zwischen der Welt der Lebenden und dem Grab. Vom Vrykolakas zu sprechen heißt nicht bloß, eine Geistergeschichte zu erzählen. Es bedeutet nachzuzeichnen, wie Gemeinschaften sich einst gegen den unheimlichen Nachgeschmack des Todes schützten, wie Priester und Hebammen, Totengräber und tratschende Köche Riten bewahrten, die Seelen dort zu halten, wo sie hingehörten. Die Legende verwebt Geografie mit Theologie, Medizin mit Aberglauben und gewöhnliche menschliche Missverständnisse mit monströser Möglichkeit. Entstanden am Schnittpunkt, an dem das Christentum auf alte ländliche Praktiken traf, hat der Vrykolakas viele Gesichter getragen — eine Leiche, die sich weigert zu verrotten, ein nächtlicher Räuber, der aus Brunnen trinkt, ein unruhiger Geist, der Seuchen und Verfall bringt. In Dörfern, zwischen Olivenhainen und pinienduftenden Hängen geborgen, erinnern sich die Älteren daran, dass bestimmte Todesarten nicht deshalb gefürchtet wurden, weil die Person grausam gewesen sei, sondern weil die Umstände ihres Dahinscheidens darauf hindeuteten, die Seele könne nicht zur Ruhe kommen. Plötzliche Todesfälle, gewaltsame Enden, Selbstmorde, ohne Beichte Verstorbene oder Leichen, die aus dem Meer zurückkehrten, wurden manchmal zum Nährboden für Vrykolakas-Geschichten. Darauf folgten Rituale, teils zärtlich, teils hart: Steine auf widerspenstige Gräber gelegt, Eisen in Brustkörbe getrieben, Haare verbrannt und Gebete bis zum Morgengrauen gesprochen. Diese Einführung beginnt den langen Weg durch diese unruhige Landschaft — eine sorgfältige Untersuchung der Ursprünge, ein Katalog von Zeichen und Schutzmaßnahmen und ein Chor von Dorfberichten, der uns auffordert, genau an den Rändern zuzuhören, wo Lebende und Tote sich begegnen. Wenn wir diese Geschichten betreten, gilt zu bedenken: Folklore ist zugleich Spiegel und Karte — sie spiegelt kulturelle Ängste und zeigt Wege, mit ihnen zu leben. Der Vrykolakas handelt genauso davon, wie Gemeinschaften nach einem Verlust weiterzuleben versuchen, wie davon, wovor sie fürchten, dass es zu ihnen zurückkehrt.

Wurzeln und Riten: Die Ursprünge des Vrykolakas

Der Vrykolakas gehört nicht zu einer einzigen, schlichten Ursprungsgeschichte. Er entsteht vielmehr dort, wo verschiedene Strömungen des Glaubens sich kreuzen: hellenische Vorstellungen von ruhelosen Toten, byzantinisch-christliche Riten, Überlebensstrategien aus der osmanischen Zeit und die universelle menschliche Reaktion auf Trauer und unerklärlichen Tod. Die Erforschung der Ursprünge des Vrykolakas bedeutet, Jahrhunderte lokaler Praxis zu lesen, die sich über theologische Doktrin und saisonale Verzweiflung geschichtet haben.

In den frühesten Aufzeichnungen verwendeten Reisende und Geistliche eine Vielzahl von Worten, die später in der ländlichen Sprache zum Vrykolakas erstarrten. Byzantinische Texte, die um eine ordnungsgemäße Bestattung und die Erlösung von Seelen besorgt waren, deuteten oft an, dass unsachgemäße Tode — solche ohne Beichte oder letzte Riten — eine verweilende Präsenz hervorbringen könnten. An Orten, an denen der christliche Kalender ältere, dunklere Volksbräuche überlagerte, fand diese Angst ritualen Ausdruck. Heidnische Vorstellungen von der Kraft von Kehle, Mund und Herz blieben hartnäckig. Wenn ein Körper mit offenen Augen gefunden wurde, wenn die Leiche unverdorben erschien oder wenn jemand ertrank oder plötzlich getötet wurde, ergriffen Gemeinschaften manchmal zusätzliche Maßnahmen, um sicherzugehen, dass die Toten auch tot blieben. Diese Handlungen, pragmatisch und symbolisch zugleich, wurden zum Gerüst späterer Beschreibungen des Vrykolakas.

Lokale Beschreibungen variieren. Auf einigen Inseln und in Küstenstädtchen ist der Vrykolakas eine belebt wirkende Leiche, die in der Dämmerung umherwandert. In Bergdörfern ist er ein Schatten, der sich durch Schlüssellöcher schiebt und das Vieh krank macht. Mündliche Berichte sprechen von einem Geruch nach nasser Erde und Gewürzen, der der Gestalt nachzieht, und von einem Atem, der kälter ist als der Wind. Geistliche, die angebliche Vorfälle niederschrieben, deuteten das Phänomen oft als dämonische Besessenheit der Leiche — eine Art, wie böse Mächte die Heiligkeit des Todes verhöhnen. Volksheiler hingegen nannten profanere Ursachen: eine unbehandelte Krankheit, ein Körper, dem die Rückkehr in die Erde verweigert wurde, oder das unruhige Herz eines Menschen, der ungerecht oder einsam gestorben war.

Diese praktischen Sorgen führten zu einer Reihe von Ritualen, die zugleich ehrfürchtig und rückhaltlos wirkten. Wo die Furcht groß war, legte man Münzen auf die Augen, nähte Münder zu, platzierte schwere Steine auf Sargdeckeln oder trieb Eisennägel durch die Brustkörbe. Manchmal entzündete man Rosmarinfeuer, um die Luft zu reinigen; ein anderes Mal verbrannte man die Haare und Kleidung der Verstorbenen, um Bindungen zu lösen. Priester lasen rituell Gebete und trieben vermeintliche Wiedergänger mit Weihwasser fort. Die extremsten Maßnahmen — Exhumierung, Enthauptung oder Verbrennung — waren selten, hinterließen aber Spuren in Archivakten und Familiengeschichten; diese Handlungen, aus heutiger Sicht erschreckend, entsprangen oft kollektivem Terror und dem Gebot, die Lebenden zu schützen.

Anthropologen, die den Vrykolakas im 19. und 20. Jahrhundert untersuchten, fanden ein wiederkehrendes Bild in der Region: Der Vrykolakas nimmt eine moralische Grauzone ein, in der Vorstellungen vom richtigen Leben und vom richtigen Tod sich überschneiden. Die Gestalt ist nicht rein monströs; sie ist ein Indikator sozialer Risse. Wenn eine Gemeinschaft die Riten nicht vollziehen konnte, die den Tod sozial erkennbar machten, füllte der Vrykolakas dieses Schweigen mit einer Erzählung: einer Wanderung der Schuldzuweisung, einem Ort, Trauer, Wut und die Schuld gescheiterter Rituale abzulegen. In einer Landschaft mit Terrassenfeldern, die auf enge gemeinschaftliche Arbeit angewiesen sind, ergab die Angst vor Kontamination durch eine unruhige Leiche praktischen Sinn: Krankheiten und Viehseuchen konnten die Folge sozialer Vernachlässigung von Körpern und Grabstätten sein.

Schließlich fand der Vrykolakas Eingang in die Literatur und in die Archive von Priestern und Konsuln und nahm mit jeder Erzählung neue Züge an. Reiseberichte überlieferten eine Folklore, die Sensationslust und ethnographische Neugier ausbalancierte. Lokale Balladen verewigten einzelne Geschichten: eine Witwe, die sich weigerte, den toten Ehemann der Kirche zu übergeben; einen Fischer, der nach dem Verlust auf See blutig und unverdorben gefunden wurde; ein Kind, das nach einem Fieber mit fremd anmutenden Augen zurückkehrte. Jede dieser Erzählungen verwob den Vrykolakas in das Gefüge des Dorflebens — nicht nur als Monster, sondern als Geschichte, mit der Jahreszeiten der Trauer und moralische Regeln des gemeinschaftlichen Überlebens eingeübt wurden. Im Lauf der Jahrhunderte wechselte die Kreatur zwischen Bezeichnungen — vom Wiedergänger zum Vampir, vom ruhelosen Geist — blieb jedoch stets an die Praktiken und Ängste gebunden, die das ländliche Griechenland prägten.

Das Verständnis dieser Wurzeln hilft zu erklären, warum die Gegenmittel gegen den Vrykolakas oft Gebet und Pragmatismus kombinierten. Sie waren nicht allein Versuche, einen übernatürlichen Räuber zu vertreiben; sie waren Wege, die soziale Ordnung zu reparieren und die Regeln zu bekräftigen, die bestimmen, wie Menschen sterben und wie man sich ihrer erinnert. In diesem Sinne ist der Mythos vom Vrykolakas ein kulturelles Instrument zur Aufrechterhaltung des Zusammenhalts — eine uralte und manchmal brutale Methode, um zu garantieren, dass die Lebenden nicht aus Furcht vor den Toten zusammenbrechen müssen, die wie ein Vorwurf oder als physische Bedrohung zurückkehren könnten.

Anzeichen, Schutzmaßnahmen und die nächtliche Heimsuchung

Im ganzen Griechenland sind die Anzeichen eines Vrykolakas so vielfältig wie die Landschaften, die er heimsucht, doch aus mündlichen Berichten und schriftlichen Aufzeichnungen zeichnen sich Muster ab. Man sprach von nächtlichen Besuchen: einem Angehörigen, der aufsteht, um am Bett zu stehen; einer Gestalt, die durch die Fensterläden schlüpft; einer Tierleiche, die am Morgen seltsam unversehrt aufgefunden wird. Andere berichteten von einer Kette kleinerer Missgeschicke, die sich nach einem fragwürdigen Tod um einen Haushalt sammelten — Milch, die über Nacht sauer wurde, ein Brunnen mit trübem Wasser, Hunde, die in leere Ecken heulten. Der Vrykolakas wurde oft weniger als ein einzelner monströser Körper beschrieben denn als eine störende Präsenz, die das Gewöhnliche ins Unheimliche verkehrt.

Zu den hartnäckigsten Zeichen gehören körperliche Auffälligkeiten. Angehörige berichteten, die Leiche habe sich nicht ruhig legen wollen, die Lippen seien rot gewesen oder das Haar habe bei trockenem Boden wie mit frischem Tau benetzt ausgesehen. In Küstendörfern wurden Leichen aus dem Meer, die unerklärlicherweise keine Fäulnis zeigten, misstrauisch beäugt; man fürchtete, das Meer habe sie nicht ganz genommen und einen Zustand halben Lebens zurückgelassen, der Schwellen überschreiten könnte. Solche Zeichen machten den Tod zur sichtbaren Gefahr und verwandelten Trauer in Wachsamkeit. Die Gemeinschaften entwickelten einfache Beobachtungspraktiken: drei Nächte über dem Leichnam wachen, das Haus beleuchtet halten und jemanden mit einem Messer unter dem Kopfkissen schlafen lassen. Die Wache selbst war ein Ritual — die Augen offenhalten, auch wenn das Herz sich schließen wollte.

Schutzmaßnahmen mischten Sakrales und Praktisches. Christen riefen Heilige und das Kreuz an; eine verbreitete Sicherung bestand darin, eine Münze oder einen Basilikumzweig in den Sarg zu legen, um den Weg zu bezahlen oder zu reinigen. Die Macht des Eisens, in vielen Kulturen lang als Abwehr gegen böse Geister angesehen, wurde in Form von Nägeln und Werkzeugen am Grab angewandt. Knoblauch und Olivenöl — sowohl kulturell als auch materiell schützende Mittel — tauchten in den Praktiken der Ängstlichen auf. Manche Familien verstaute schriftliche Bitten an Heilige in hölzernen Särgen; andere riefen Priester, damit diese mit exorzistischen Riten intervenierten. Die Logik war einfach: Wer einem unsicheren Tod gegenüberstand, wollte sicherstellen, dass die Seele dem Licht zustrebte und nicht in die Haushalte zurückkehrte, die noch versorgt werden mussten.

Der nächtliche Besuch — das zentrale Bild in Vrykolakas-Erzählungen — ist die Stelle, an der Folklore ihre stärkste Wirkung entfaltet. Berichte variieren stark, beginnen aber oft mit einem spätabendlichen Geräusch: ein dumpfer Schlag an der Tür, ein Flüstern wie Wind durch die Fensterläden, das Klirren einer Münze gegen den Türschwellen. Dieser Klang ist nicht neutral; er beansprucht Aufmerksamkeit. Wenn die Dorfbewohner aufstehen, um nachzusehen, finden sie das Unmögliche: Fußspuren, die an der Schwelle beginnen und ohne erkennbare Herkunft im Haus verschwinden, oder ein Bett, das so hergerichtet ist, als habe gerade jemand es verlassen. Das Vieh wird erschöpft und träge vorgefunden. Nachbarn erwachen mit dem Geruch feuchter Erde in ihren Zimmern und dem Gefühl, von einer Präsenz beobachtet zu werden, die sich wie Erinnerung und Hunger zugleich bewegt.

Ein häufiges Motiv vieler Augenzeugenberichte ist der Identitätswechsel. Der Vrykolakas erscheint manchmal in der äußeren Gestalt eines kürzlich Verstorbenen und kehrt zurück, um zu sitzen, zu berühren und zu sprechen. Angehörige fühlen sich geneigt zu antworten, einen Schleier zurückzuziehen, den sie hätten nicht zurückziehen sollen. Das ist die Gefahr: Die Vertrautheit des Wiedergängers ist seine Waffe. Die Folklore mahnt, sich nicht von äußerer Ähnlichkeit täuschen zu lassen. In einer kretischen Erzählung küsste eine Mutter ihren toten Sohn, bevor ein Priester eingreifen konnte; der Kuss verbrannte ihr die Zunge — ein Zeichen dafür, dass Nachahmung nicht der lebendigen Wirklichkeit gleichkommt. In dieser Geschichte nutzt der Vrykolakas die Ähnlichkeit, um die Abwehrmechanismen der Gemeinschaft zu unterminieren. Die Abhilfe in solchen Berichten ist stets prozedural: physischen Kontakt verzögern, Zeugen herbeirufen und sich auf rituelle Vermittlung verlassen.

Gemeinden entwickelten auch präventive Architektur. Gräber wurden ausgerichtet, eingefriedet und manchmal beschwert. Die wahrhaft gefürchteten Fälle waren jene, in denen ein Grab zu flach war oder die Toten hastig bestattet worden waren. In den Wintermonaten, wenn Frost den Boden daran hinderte, sich zu schließen, fürchtete man, der Frost möge die Gräber nicht richtig versiegeln. Zur Kompensation legte man manchmal eine Platte über die Brust oder eine Münze auf die Lippen. In manchen Dörfern war es Brauch, einen Stein in den Sarg zu legen, damit die Leiche schwer und wenig geneigt zum Aufstehen blieb. Andere Praktiken folgten einem poetischen Sinn: Basilikum auf den Sarg zu legen — eine Pflanze, die sowohl mit kulinarischem Leben als auch mit ritueller Reinigung assoziiert wird — deutete an, dass das häusliche Leben die Seele verankern könne.

Trotz all dieser Maßnahmen blieb der Vrykolakas eine Erscheinung der Nacht. Die Präsenz, die er verkörperte, sprach von der Unberechenbarkeit des Todes und von der Fragilität praktischer Schutzmaßnahmen angesichts einer unerklärlichen Welt. Während die Gemeinschaften über Schutzvorkehrungen debattierten, antwortete die Folklore mit anpassungsfähigen Handlungsanweisungen. Manchmal formalisierten Priester Riten, ein andermal bewahrten Hebammen leise lokale Gebräuche. Die beständige Lehre aus den Vrykolakas-Geschichten ist nicht, dass Magie wirksamer sei als Medizin oder Glaube, sondern dass Gesellschaften geschichtete Abwehrmechanismen gegen die Angst vor Verlust schaffen. Der Vrykolakas ist daher sowohl Objekt des Schreckens als auch kulturelles Instrument: Er macht sichtbar die Netzwerke der Fürsorge und die Rituale, die eine Gemeinschaft zusammenhalten, wenn die Grenze zwischen Lebenden und Toten unsicher erscheint.

Dorfgeschichten: Begegnungen und Nachwirkungen

Erzählungen vom Vrykolakas sind oft lokal und konkret, vorgetragen mit der Kadenz der Wiederholung und den Details, die ihnen ihre Schärfe verleihen. In einem thessalischen Tal kehrte ein alter Schäfer namens Nikos nach einem dreitägigen Verschwinden aus einer Winterkrise zurück und wurde stehend am Fuß seines eigenen Bettes gefunden, als sei er die ganze Zeit dort gewesen. Die Nachbarn fröstelten, wenn sie sich an den Blick in seinen Augen erinnerten: nicht tot, nicht ganz lebendig, mit einem Hunger, der die Kirchenkerzen unregelmäßig flackern ließ. Der Priester wurde gerufen, Riten gelesen, und die Wache hielt bis zum Morgengrauen an, als die Gestalt sich zurück in den Friedhof begab und Nikos erneut begraben wurde — mit einer Platte auf der Brust. Die Dorfbewohner erzählen diese Geschichte noch immer als Mahnung, Sterbende nicht unbeaufsichtigt zu lassen, und als Erinnerung an die Kosten, wenn man rituelle Ordnung missachtet.

Auf den Inseln sprechen Fischererzählungen die Sprache des Meeres. Ein geliebter Fischer, der vom Kiel seines Bootes gefallen war, wurde drei Tage später am Strand gefunden, ohne Spuren von Verfall und flüsternd von Stimmen des Ozeans. Seine Frau verbrannte seine Netze und zerschlug seine Ruder, überzeugt davon, dass seine Rückkehr eine Gefahr für die Kinder und Tiere des Dorfes bedeutete. Am Morgen lagen verstreut nahe dem Hof eine Herde schäbiger Schafe, entkräftet und leblos. Inselbewohner behandelten solche Rückkehrer als Zeichen dafür, dass das Meer sie nicht vollständig zurückgegeben hatte, dass ein Teil an Wasser und Nacht gebunden blieb. Zum Schutz nutzte man Meerwasser, um Trauernden die Hände zu waschen, und hängte Fischhaken an eigentümliche Stellen als talismanhafte Schutzzeichen.

Es gibt düstere Berichte. In einem Bergdorf in Epirus tauchte eine Frau, die zu Lebzeiten geächtet worden war — der Hexerei beschuldigt und ohne den Segen des örtlichen Priesters bestattet — an Fenstern auf und klopfte mit knochigen Fingern. Ihre Anwesenheit fiel mit einer Krankheitswelle beim Vieh zusammen, und kleine Kinder entwickelten Hautausschläge ohne erkennbare Ursache. Die Dorfbewohner exhumierten das Grab und fanden den Körper in einem Zustand vor, den sie angesichts der vergangenen Zeit als ungewöhnlich intakt beschrieben. Die von ihnen gewählte Lösung — Enthauptung und Verbrennung — wirkt uns heute brutal, doch in ihrem moralischen Kosmos war es ein Akt kollektiven Selbstschutzes. Sie erzählten die Begebenheit über Generationen weiter, nicht triumphierend, sondern mit einem Zittern von Schuld und mit einer Moral: Die Toten zu verlassen heißt, die Lebenden zu vergiften.

Die Nachwirkungen von Vrykolakas-Ereignissen offenbaren oft ebenso viel über die Dynamik einer Gemeinschaft wie die Heimsuchung selbst. Familien, die solche Rückkehrer erfuhren, sahen sich der öffentlichen Prüfung ausgesetzt. Die Nachbarn fragten, ob ausreichend gebetet worden sei, ob der Leichnam richtig behandelt worden sei, ob Verwandte alte Streitigkeiten schnell genug beigelegt hätten. Der Vrykolakas fungiert als Spiegel, der soziale Bruchlinien vergrößert. Wenn Unglück eintritt, brauchen Menschen eine Erklärung und eine Korrektur. Die Rituale — Exhumierung, Segnung, Verbrennen von Besitz — dienten sowohl als Heilmittel als auch als öffentliche Buße: als Eingeständnis, dass etwas schiefgelaufen war, und als Verpflichtung, die Ordnung wiederherzustellen.

Doch nicht jede Vrykolakas-Geschichte endet mit Gewalt. Manche Berichte betonen Versöhnung. Eine Erzählung aus Kreta schildert eine Familie, die in Angst lebte, die tote Matriarchin könne zurückkehren, und sich für nächtliche Vigilien entschied, die auf Gespräch statt auf strenge Maßnahmen setzten. Sie rezitierten Lebensgeschichten, sangen alte Lieder zwischen Gebeten, und schließlich nahm das Gefühl der Bedrohung ab. Die Geschichte legt nahe, dass Aufmerksamkeit, ritualisierte Erinnerung und gemeinschaftliche Anwesenheit Gegenkräfte gegen das Zurückkehren der Toten sein können. Diese Variante hebt den menschlichen Impuls hervor, sich sowohl um die Lebenden als auch um die Erinnerung an die Toten zu kümmern, ohne zur Verstümmelung zu greifen.

Im Verlauf des zwanzigsten Jahrhunderts, als Dörfer entvölkerten und die moderne Medizin viele Formen plötzlichen Todes erklärbar machte, gingen die Berichte über Vrykolakas zurück. Die Legende starb jedoch nie ganz. Sie wandelte sich und fand neue Formen: Touristenerzählungen, volkskundliche Sammlungen und wissenschaftliche Artikel, die den Vrykolakas durch anthropologische und psychologische Brillen neu deuteten. Moderne Nacherzählungen vermischen die klassischen Horrorelemente mit zeitgenössischen Sorgen — Migration, Isolation, ökologischer Wandel — und verwandeln den Wiedergänger in eine Metapher des Verlusts, die zurückkehrt, wenn die Bande einer Gemeinschaft zu dünn werden.

Letztlich bestehen die Dorfgeschichten vom Vrykolakas fort, weil sie eine Frage beantworten, mit der wir alle leben müssen: Wie behandeln wir diejenigen, die uns zu früh verlassen, und was schulden wir den Toten? Ob durch harte Rituale wie Exhumierung und Fesselung oder durch sanftere Akte des Gedenkens und der Zeremonie — Gemeinschaften schrieben ein Skript, um das Risiko eines Zurückkehrens zu managen. Die Vrykolakas-Legende ist ein Archiv dieser Skripte, ein mündliches Gedächtnis, in dem die Ängste der Lebenden verhandelt werden und in dem kulturelle Identität buchstäblich in den Boden unter den Grabsteinen eingenäht wird. Viele der alten Praktiken stehen im Widerspruch zu modernen Empfindlichkeiten, doch sie waren in ihrer Zeit Überlebensstrategien für kleine Gesellschaften, die den greifbaren Gefahren von Ansteckung, Verwirrung und dem rohen sozialen Umbruch unbearbeiteter Trauer begegnen mussten. Diese Geschichten heute zu hören, beschert uns mehr als Gänsehaut; sie bietet ein Fenster dafür, wie ganze Gemeinschaften Bedeutung um den Tod herum strukturierten und wie Folklore als Warnung und Anleitung über Generationen hinweg wirksam bleiben kann.

Fazit

Der Mythos vom Vrykolakas besteht, weil er eine urtümliche, gemeinschaftliche Frage beantwortet: Was tun wir, wenn der Tod die Regeln missachtet, die wir um das Leben herum errichtet haben? In seinen vielen Gestalten fordert der Vrykolakas uns auf, zu betrachten, wie Rituale, Glaubensvorstellungen und die Architektur der Fürsorge Menschen zusammenbinden, wenn Trauer ungebeten eintrifft. Diese Geschichten sind keine bloßen Aberglauben; sie sind kulturelle Antworten auf die Ängste vor plötzlichem Verlust, auf die Gefahren unsachgemäßer Bestattung und auf die moralische Pflicht der Lebenden, einander zu bewahren. Ob eine Gemeinschaft ein Grab mit einem Stein verschloss, Rosmarin auf den Sarg legte oder wach blieb und die Namen der Verstorbenen aufsagte — diese Handlungen signalisierten ein Bekenntnis zur Ordnung in einer Welt, die zu oft Verwirrung verheißt. Heute, da die praktischen Gründe für viele alte Riten mit besserer Medizin und dem Rückgang eng verbundener ländlicher Lebensweisen schwinden, bleibt der Vrykolakas ein starkes Symbol: eine Erinnerung daran, dass Trauer Gemeinschaftsarbeit ist und dass Geschichten — mit all ihrem Schrecken und ihrer Zärtlichkeit — uns helfen, die Rituale einzuüben, die Gesellschaften zusammenhalten. Indem wir diese Erzählungen bewahren, übernehmen wir auch ihre Lehren: die Toten sorgfältig zu behandeln, den Lebenden mit Mitgefühl zu begegnen und zu erkennen, dass das Monströseste nicht immer eine Kreatur ist, die an einer Tür kratzt, sondern die Stille, die ein vernachlässigtes Ritual hinterlässt. Solange wir eine Geschichte brauchen, die unsere Ängste vor Tod, Gemeinschaft und der fragilen Grenze zwischen Erinnerung und Bedrohung fassen kann, wird der Vrykolakas unsere Vorstellungskraft heimsuchen.