Introducción

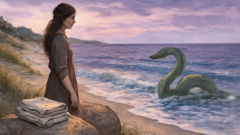

En las noches en que el aire pesa y la luna cuelga baja sobre las crestas calizas de la Grecia continental, los aldeanos cierran las contraventanas, aprietan las mantas y hablan en voz baja de algo más antiguo que el miedo: el vrykolakas. Esta criatura, parte cadáver y parte espectro que regresa, se desplaza entre el mundo de los vivos y la tumba con una paciencia pútrida. Hablar del vrykolakas no es simplemente contar una historia de fantasmas. Es trazar cómo las comunidades se protegían del regusto inquietante de la muerte, cómo sacerdotes y comadronas, enterradores y cocineras chismosas preservaban ritos para mantener a las almas donde pertenecían. La leyenda pliega la geografía en teología, la medicina en superstición y los malentendidos humanos cotidianos en posibilidad monstruosa. Nacido en los márgenes donde el cristianismo se encontró con prácticas rurales antiguas, el vrykolakas ha tenido muchas caras: un cadáver que se niega a pudrirse, un depredador nocturno que bebe de los pozos, un espíritu inquieto capaz de traer peste y decadencia. En aldeas escondidas entre olivares y laderas perfumadas de pino, las generaciones mayores recuerdan que ciertos fallecimientos eran temidos no porque la persona fuese cruel, sino porque las circunstancias de su muerte insinuaban que el alma podría no estar en paz. Las muertes súbitas, los finales violentos, los suicidios, los pecadores no confesados o los cuerpos que regresaban del mar a veces se convertían en semilleros de relatos de vrykolakas. Lo que siguió fueron rituales, a veces tiernos, otras veces duros: piedras colocadas sobre tumbas tercas, metales clavados en pechos, la quema del cabello y la recitación de oraciones hasta el amanecer. Esta introducción inicia la larga caminata por ese paisaje inquietante: un examen atento de los orígenes, un catálogo de señales y protecciones y un coro de relatos de pueblo que nos pide escuchar de cerca los márgenes donde se encuentran vivos y muertos. Al adentrarnos en estas historias, tengamos en cuenta que el folclore es a la vez espejo y mapa: refleja ansiedades culturales y ofrece direcciones para sobrevivirlas. El vrykolakas trata tanto de cómo las comunidades intentan vivir tras la pérdida como de lo que temen que regrese por ellos.

Raíces y ritos: Orígenes del vrykolakas

El vrykolakas no pertenece a una única y ordenada historia de origen. Surge más bien cuando distintas corrientes de creencias se cruzan: nociones helénicas sobre los muertos inquietos, ritos cristianos bizantinos, estrategias de supervivencia de la época otomana y la respuesta humana universal ante el duelo y la muerte inexplicada. Estudiar los orígenes del vrykolakas es leer siglos de prácticas locales superpuestas a la doctrina teológica y a la desesperación estacional.

En las primeras menciones registradas, viajeros y clérigos emplearon una variedad de palabras que más tarde se consolidarían en el vrykolakas del habla rural. Los textos bizantinos, con su preocupación por el entierro correcto y la redención de las almas, a menudo sugerían que las muertes impropias —aquellas sin confesiones o ritos finales— podían producir una presencia persistente. En lugares donde el calendario cristiano se superpuso a prácticas folclóricas más antiguas y oscuras, esa ansiedad encontró expresión ritual. Las ideas paganas sobre la potencia de la garganta, la boca y el corazón se mantuvieron obstinadas. Si un cuerpo se hallaba con los ojos abiertos, si el cadáver parecía no corrompido, o si una persona se ahogaba o moría de forma repentina, las comunidades a veces tomaban medidas adicionales para asegurarse de que los muertos siguieran muertos. Estas acciones, pragmáticas y simbólicas, se convirtieron en el andamiaje para las descripciones posteriores del vrykolakas.

Las descripciones locales varían. En algunas islas y poblaciones costeras, el vrykolakas es un cadáver animado que camina al anochecer. En aldeas montañosas, es una sombra que se cuela en las casas por las cerraduras y provoca que el ganado enferme. Los relatos orales hablan de un olor a tierra húmeda y especias que sigue a la criatura, y de un aliento más frío que el viento. El clero que registró supuestos incidentes a menudo enmarcaba el fenómeno como posesión demoníaca del cadáver, una forma en la que fuerzas malignas se burlaban de la santidad de la muerte. Los curanderos populares, en cambio, sugerían razones terrenales: una enfermedad no tratada, un cuerpo no permitido volver a la tierra, o el corazón inquieto de alguien que murió de forma injusta o solitaria.

Estas preocupaciones prácticas dieron lugar a un conjunto de rituales que resultaban a la vez reverentes y despiadados. En lugares donde el miedo era grande, los aldeanos colocaban monedas sobre los ojos, cosían las bocas, ponían piedras pesadas sobre las tapas de los féretros o clavaban clavos de hierro en las cavidades del pecho. A veces encendían hogueras de romero para purificar el aire; otras, quemaban el cabello y la ropa del difunto para romper apegos. Los sacerdotes leían oraciones rituales y ahuyentaban a los supuestos revenants con agua bendita. Las medidas más extremas —exhumación, decapitación o inmolación— fueron raras, pero han dejado su huella en archivos y en historias familiares; estos actos, horribles para la sensibilidad moderna, surgían a menudo de un lugar de terror comunitario y del imperativo de proteger a los vivos.

Los antropólogos que estudiaron el vrykolakas en los siglos XIX y XX encontraron un rasgo persistente en toda la región: el vrykolakas ocupa un espacio moral gris en el que se intersectan las creencias sobre la vida correcta y la muerte correcta. La criatura no es puramente monstruosa; es un índice de ruptura social. Cuando una comunidad no podía realizar los ritos que hacían la muerte socialmente legible, el vrykolakas llenaba ese silencio con una narración: un deambular de culpabilidades; un lugar donde depositar el dolor, la ira y la culpa de los rituales fallidos. En un paisaje de terrazas agrícolas que dependen del trabajo comunal cercano, el temor a la contaminación por un cadáver inquieto tenía sentido práctico: la enfermedad y las dolencias del ganado podían seguir a la negligencia social de cuerpos y lugares de enterramiento.

Finalmente, el vrykolakas quedó consagrado en la literatura y en los archivos de sacerdotes y cónsules, adquiriendo nuevos atributos con cada relato. Los libros de viajes transcribieron un folclore que equilibraba sensacionalismo y etnografía. Las baladas locales inmortalizaron episodios concretos: una viuda que se negó a entregar a su difunto marido a la iglesia, un pescador que fue encontrado ensangrentado y sin corrupción tras perderse en el mar, un niño que volvió de una fiebre con ojos de desconocido. Cada historia bordó al vrykolakas en el tejido de la vida del pueblo, no solo como un monstruo a temer sino como un relato para ensayar las estaciones del duelo y los códigos morales de la supervivencia comunal. A lo largo de los siglos, la criatura cambió de etiqueta —de cadáver que vuelve a vampiro a espíritu inquieto— pero siempre permaneció anclada a las prácticas y ansiedades que moldeaban la vida rural griega.

Comprender estas raíces ayuda a explicar por qué los remedios contra el vrykolakas a menudo combinaban la oración y el pragmatismo. No eran solo intentos de expulsar a un depredador sobrenatural; eran formas de reparar el orden social, de reafirmar las reglas que rigen cómo mueren las personas y cómo son recordadas. En ese sentido, el mito del vrykolakas es una herramienta cultural para mantener la cohesión, una manera antigua y a veces brutal de garantizar que los vivos no tengan que temer que los muertos se levanten como una acusación o como una amenaza física.

Señales, protecciones y el acecho nocturno

En toda Grecia, las señales de un vrykolakas son tan variadas como los paisajes que acecha, pero en el testimonio oral y en los registros escritos emergen patrones. Se hablaba de visitas nocturnas: un ser querido que se levantaba para ponerse junto a la cama, una figura que se desliza por las contraventanas, el cadáver de un animal hallado extrañamente entero por la mañana. Otros informaban de una procesión de pequeños infortunios que se agrupaban alrededor de una casa tras una muerte dudosa —la leche que se agria de la noche a la mañana, un pozo con agua turbia, perros que aúllan a rincones vacíos. El vrykolakas a menudo se describía menos como un cuerpo monstruoso único y más como una presencia disruptiva que convertía lo ordinario en lo inquietante.

Algunas de las señales más persistentes son físicas. Los parientes informaban que el cadáver se negaba a quedarse quieto, que sus labios estaban rojos o que su cabello parecía tener rocío fresco cuando el suelo estaba seco. En las aldeas costeras, se sospechaba de los cuerpos recuperados del mar que inexplicablemente carecían de putrefacción; los vecinos temían que el mar no los hubiera reclamado por completo, dejando atrás una semi-vida que podía cruzar umbrales. Estas señales convertían la muerte en un peligro visible y transformaban el duelo en vigilancia. Las comunidades crearon prácticas sencillas de observación: velar el cuerpo durante tres noches, mantener la casa iluminada y que alguien durmiera con un cuchillo bajo la almohada. La vigilia en sí era un ritual —los ojos permanecían abiertos aun cuando el corazón quería cerrarse.

Las medidas de protección mezclaban lo sagrado y lo práctico. Los cristianos invocaban a los santos y la cruz; una salvaguarda habitual era colocar una moneda o una ramita de albahaca en el ataúd para pagar o purificar el camino. El poder del hierro, asociado desde antiguo con el repeler espíritus malignos en muchas culturas, se aplicaba en clavos e implementos colocados cerca de las tumbas. El ajo y el aceite de oliva, fuentes tanto de cultura como de protección material, aparecían en las recetas de los temerosos. Algunas familias guardaban peticiones escritas a los santos dentro de los féretros de madera; otras iban más allá, llamando a los sacerdotes para que intervinieran con ritos exorcísticos. La lógica era simple: el aldeano ante una muerte incierta quería asegurar que la trayectoria del alma fuera hacia la luz, no de regreso a las casas que aún necesitaban cuidados.

La visita nocturna —la imagen central en las historias del vrykolakas— es donde el folclore realiza su trabajo más visceral. Los relatos varían mucho, pero a menudo comienzan con un sonido a altas horas: un golpe sordo y lento en la puerta, un susurro como el viento entre las contraventanas, el tintinear de una moneda contra el umbral. Ese sonido no es neutral; es la reclamación de la historia sobre la atención. Cuando los aldeanos se levantan a comprobarlo, encuentran lo imposible: huellas que comienzan en el umbral y se desvanecen dentro de la casa sin origen claro, o una cama que ha sido apisonada como si alguien acabara de marcharse. Se hallan animales domésticos drenados y letárgicos. Vecinos se despiertan con olor a tierra húmeda en sus habitaciones y con la sensación de ser observados por una presencia que se mueve como la memoria y el hambre combinados.

Un motivo común en muchos testimonios es el intercambio de identidad. El vrykolakas a veces aparece con el aspecto exterior de un vecino recientemente fallecido, volviendo para sentarse, tocar y hablar. Los seres queridos se sienten impulsados a responder, a levantar un velo que no deberían haber apartado. Ahí está el peligro: la intimidad del que regresa de entre los muertos es su arma. El folclore aconseja no dejarse engañar por la semejanza. En un cuento cretense, una madre besó a su hijo muerto antes de que un sacerdote pudiera intervenir; el beso le quemó la lengua, señal de que la imitación no equivalía a la realidad viviente. En ese relato, el vrykolakas usa la semejanza para erosionar las defensas comunitarias. El remedio en estos relatos es siempre de procedimiento: retrasar el contacto físico, convocar testigos y recurrir a la mediación ritual.

Las comunidades también desarrollaron una arquitectura preventiva. Las tumbas se orientaban, se cercaban y, a veces, se las lastraba. Los casos verdaderamente temidos eran aquellos en los que una tumba era demasiado superficial o cuando los muertos habían sido enterrados con prisas. En los meses de invierno, cuando la helada impedía que la tierra se cerrara, la gente temía que el frío impidiera que las tumbas sellaran correctamente. Para compensar, podían colocar una losa sobre el pecho o poner una moneda sobre los labios. En algunas aldeas, la costumbre era colocar una piedra dentro del ataúd para mantener al cadáver pesado e incapaz de levantarse. Otras prácticas tenían una lógica poética: colocar albahaca sobre el ataúd —una planta asociada tanto a la vida culinaria como a la purificación ritual— sugería que la vida doméstica podía anclar el alma.

A pesar de todas las medidas, el vrykolakas siguió siendo un rasgo de la noche. La presencia que encarnaba hablaba de la imprevisibilidad de la muerte y de la fragilidad de las protecciones prácticas ante un mundo inexplicable. Mientras las comunidades debatían las medidas protectoras, el folclore respondía con guiones adaptables. A veces los sacerdotes formalizaban ritos, otras las comadronas preservaban en silencio las costumbres locales. La enseñanza perdurable de los relatos del vrykolakas no es que la magia sea más eficaz que la medicina o la fe, sino que las sociedades crean defensas en capas contra la ansiedad de la pérdida. El vrykolakas es, por tanto, tanto un objeto de horror como un instrumento cultural: pone de manifiesto las redes de cuidado y los rituales que mantienen cohesionada a una comunidad cuando el límite entre vivos y muertos se siente incierto.

Historias de aldeas: encuentros y consecuencias

Los relatos sobre el vrykolakas suelen ser locales y particulares, contados con la cadencia de la repetición y los detalles que les dan su fuerza punzante. En un valle de Tesalia, un viejo pastor llamado Nikos regresó tras haber desaparecido tres días durante el invierno y fue hallado de pie al pie de su propia cama como si hubiera estado allí todo el tiempo. Los vecinos se estremecían al recordar la mirada en sus ojos: no muerto, no del todo vivo, con un hambre que hacía que las velas de la iglesia titilaran irregularmente. El sacerdote fue llamado, se leyeron los ritos y la vigilia continuó hasta el amanecer, cuando la criatura se retiró de nuevo al cementerio y Nikos fue enterrado otra vez con una losa colocada sobre su pecho. Los aldeanos todavía repiten esa historia como advertencia contra dejar a los moribundos sin atención y como recordatorio del costo de desafiar el orden ritual.

En las islas, los relatos de los pescadores hablan el idioma del mar. Un querido pescador que desapareció en el mar fue hallado tres días después en la playa, sin señales de putrefacción y murmurando voces del océano. Su esposa quemó sus redes y rompió sus remos, convencida de que su regreso significaba una amenaza para los niños y los animales del pueblo. A la mañana siguiente, un rebaño de ovejas empapadas yacía disperso cerca del corral, falto de vigor. Los isleños consideraban esos retornos como señales de que el mar no lo había devuelto por completo, que una parte permanecía atada al agua y a la noche. Para protegerse, usaban agua de mar para lavar las manos de los dolientes y colgaban anzuelos en lugares concretos como talismanes.

Hay relatos más oscuros. En una aldea montañosa de Epiro, una mujer que en vida había sido ostracizada —acusada de brujería y enterrada sin la bendición del cura local— comenzó a aparecer en las ventanas, tocando con dedos esqueléticos. Su presencia coincidió con una avalancha de enfermedades en el ganado, y los niños pequeños desarrollaron erupciones sin explicación clara. Los aldeanos exhumaron la tumba y encontraron el cuerpo en un estado que describieron como inusualmente entero para el tiempo transcurrido. La solución que eligieron —decapitación y quema— resulta brutal hoy, pero dentro de su universo moral fue un acto de autopreservación comunitaria. Contaron el suceso durante generaciones, no con orgullo sino con un temblor de culpa y una moraleja: abandonar a los muertos es envenenar a los vivos.

Las consecuencias de los incidentes con vrykolakas a menudo revelan tanto sobre la dinámica comunitaria como el propio aparecimiento. Las familias que sufrían esos retornos se veían sometidas a escrutinio. Los vecinos preguntaban si habían rezado lo suficiente, si el cadáver había sido tratado correctamente, si los parientes se habían apresurado a reconciliar viejos rencores. El vrykolakas funciona como un espejo que amplifica las fracturas sociales. Cuando llegaba la desgracia, la gente necesitaba una explicación y una corrección. Los rituales —exhumación, bendición, quema de pertenencias— servían tanto como remedios como confesiones públicas de error: una admisión de que algo había ido mal y un compromiso para restaurar el orden.

Sin embargo, no todas las historias de vrykolakas terminan en violencia. Algunos relatos enfatizan la reconciliación. Una historia de Creta cuenta un caso en el que una familia, aterrada ante la posibilidad de que su matriarca muerta regresara, optó por vigilias nocturnas centradas en la conversación en lugar de actos punitivos. Recitaban historias de vida, cantaban viejas canciones entre ráfagas de oración y, al final, la sensación de amenaza disminuyó. La narrativa sugiere que la atención, la memoria ritualizada y la presencia comunitaria pueden ser fuerzas que contrarresten a los muertos que regresan. Esta variante destaca el impulso humano de cuidar tanto a los vivos como a la memoria de los difuntos sin recurrir a la mutilación.

A lo largo del siglo XX, a medida que las aldeas se despoblaron y la medicina moderna redujo el misterio en torno a muchas formas de muerte súbita, la frecuencia de los relatos de vrykolakas disminuyó. Aun así, la leyenda nunca murió. Se trasladó a nuevas formas: relatos turísticos, recopilaciones folclóricas y artículos académicos que reencuadraron al vrykolakas desde las lentes de la antropología y la psicología. Las relecturas modernas a veces mezclan los elementos clásicos del horror con preocupaciones contemporáneas —migración, aislamiento, cambio ecológico— convirtiendo al revenant en una metáfora de la pérdida que regresa cuando los lazos de una comunidad se estiran demasiado.

En última instancia, las historias aldeanas sobre el vrykolakas perduran porque responden a una pregunta con la que todos debemos aprender a vivir: ¿Cómo tratamos a quienes nos dejan demasiado pronto y qué les debemos a los muertos? Ya sea a través de los duros rituales de exhumación y ataduras o de los actos más suaves de memoria y ceremonia, las comunidades escribieron un guion para gestionar el riesgo de regreso. La leyenda del vrykolakas es un depósito de esos guiones, un archivo oral donde se negocian las ansiedades de los vivos y donde la identidad cultural está, literalmente, cosida en la tierra bajo las lápidas. Aunque muchas de las viejas prácticas resultan incómodas para la sensibilidad moderna, en su tiempo fueron estrategias de supervivencia para sociedades pequeñas que enfrentaban los peligros tangibles de la contagión, la confusión y la cruda ruptura social del duelo no procesado. Escuchar estas historias hoy nos ofrece más que escalofríos; nos abre una ventana a cómo comunidades enteras estructuraron el sentido alrededor de la muerte y a cómo el folclore puede persistir como advertencia e instrucción para las generaciones venideras.

Conclusión

El mito del vrykolakas persiste porque responde a una pregunta comunitaria primordial: ¿qué hacemos cuando la muerte deja de respetar las reglas que hemos construido alrededor de la vida? En sus muchas formas, el vrykolakas nos invita a mirar cómo los rituales, las creencias y la arquitectura del cuidado unen a las personas cuando el duelo llega sin ser invitado. Estas historias no son supersticiones inofensivas; son respuestas culturales a las ansiedades de la pérdida súbita, a los peligros de un enterramiento mal gestionado y al requerimiento moral de que los vivos deben actuar para preservarse unos a otros. Ya sea que una comunidad cerrara una tumba con una piedra, colocara romero sobre un ataúd o se quedara despierta recitando los nombres de los que había perdido, estos actos señalaban un compromiso con el orden en un mundo que con demasiada frecuencia promete confusión. Hoy, a medida que las razones prácticas de muchos ritos antiguos se desvanecen con la mejora de la medicina y la declinación de la vida rural estrechamente vinculada, el vrykolakas sigue siendo un emblema potente: un recordatorio de que el duelo es trabajo comunitario y de que las historias —con todo su terror y ternura— nos ayudan a ensayar los rituales que mantienen intactas a las sociedades. Al recordar estos relatos, también heredamos sus lecciones: cuidar a los muertos con esmero, atender a los vivos con compasión y reconocer que a veces lo más monstruoso no es una criatura que araña la puerta sino el silencio que deja un ritual descuidado. El vrykolakas seguirá rondando nuestra imaginación mientras necesitemos una historia que contenga nuestros miedos sobre la muerte, la comunidad y la frágil línea que separa la memoria de la amenaza.