Introducción

Envuelta en la niebla y resguardada por el paso del tiempo, la historia del Dorado comienza en lo alto de los Andes esmeralda de Colombia, donde la tierra se ondula en pliegues de un verde profundo y las nubes rozan suavemente las crestas. En esas frías mañanas, cuando el rocío se aferra a la hierba silvestre y los primeros rayos del sol doran las lagunas de montaña, es fácil imaginar un mundo regido por el asombro y el ritual. Entre estos picos descansa la laguna de Guatavita: un círculo casi perfecto, cuya superficie espejada solo se rompe con el vaivén del viento o el vuelo errante de algún pájaro. Aquí, siglos antes de la llegada de los conquistadores cubiertos de armaduras, el pueblo muisca realizaba rituales más antiguos que la memoria. Su mundo brillaba con la promesa del oro: no solo como riqueza, sino como un metal sagrado, un puente hacia sus dioses. Se decía que cada nuevo jefe muisca, o zipa, atravesaba un rito de iniciación tan espectacular que parecía sacado de una leyenda. Cubierto de polvo dorado de pies a cabeza, se paraba sobre una balsa adornada con tesoros y luego se sumergía en las frías aguas del lago, lavando su manto dorado mientras esmeraldas, figurillas y delicadas joyas caían tras él hasta las profundidades. Para los muiscas, estos actos garantizaban equilibrio y favor divino, entrelazando el oro en la propia esencia de su mundo. Pero para los forasteros, los susurros sobre el Hombre Dorado—El Dorado—se convirtieron en una obsesión, una fiebre que impulsaría a hombres a emprender peligrosas expediciones por selvas y montañas, tras la promesa de riquezas inimaginables. Esta no es solo una historia de tesoros perdidos; es la historia del anhelo, de cómo el mito puede eclipsar la realidad y de cómo un solo ritual encendió el corazón de generaciones. En la leyenda de El Dorado encontramos tanto el fulgor como la insensatez de la humanidad, siempre en busca de lo que brilla entre la niebla.

El Hombre Dorado: Ritual y Reverencia entre los Muiscas

Mucho antes de que alguna vela extranjera divisara los vientos de la costa caribeña de Colombia, el pueblo de la Confederación Muisca había construido un mundo basado en el ritual y el respeto por lo invisible. Vivían en armonía con la tierra, sus aldeas rodeadas de campos de papa y maíz, y sus templos abiertos al cielo, bajo el sol. Para los muiscas, el oro no era simplemente símbolo de poder: era la carne del sol, radiante y pura, un canal para que la humanidad pudiera comunicarse con los dioses.

La coronación de un nuevo zipa era el evento más sagrado para los muiscas. Creían que los espíritus de los antepasados y los propios dioses observaban desde las alturas cuando el momento se acercaba. Durante varios días, el heredero elegido era apartado y su cuerpo purificado con incienso y fresca agua de río. Los aldeanos entonaban canciones ancestrales y creaban nuevos tesoros: delicados discos de oro batido, diminutos sapos, jaguares y aves esculpidos en filigrana deslumbrante. Estas ofrendas no eran para exhibición ni trueque, sino para el sacrificio, destinadas a desaparecer en el vientre oscuro de la laguna de Guatavita.

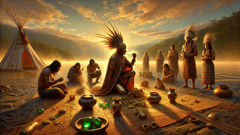

Al amanecer del ritual, todo el pueblo se reunía junto a la laguna. Los sacerdotes pintaban la piel del zipa con resina pegajosa y lo cubrían de polvo de oro hasta que resplandecía como un rayo de sol viviente. Lo conducían a la balsa—un altar flotante tejido de juncos y decorado con ídolos dorados, esmeraldas y cuencos rebosantes de hojas de coca. Los tambores y las flautas llenaban el aire matutino, resonando sobre el agua y la piedra. La balsa se alejaba de la orilla, guiada por portadores de pértigas hacia el centro del lago. Allí, en medio de un silencio interrumpido solo por el canto de las aves, el Hombre Dorado alzaba los brazos hacia el cielo. Lanzaba tesoros al agua—primero con solemne gracia, luego con un abandono fervoroso, como si desechara las preocupaciones de todo su pueblo. Finalmente, se sumergía, desapareciendo un momento en la fría superficie. Cuando emergía, sin oro alguno, el ritual se consideraba cumplido: el ciclo renovado, el pacto con los dioses sellado.

Estos actos nunca pretendieron inspirar la avaricia. Los muiscas veían el oro como un conector de mundos, su belleza un obsequio que debía ser devuelto, no acumulado. Sin embargo, las historias de sus rituales, transmitidas por comerciantes y fugitivos, sembrarían la semilla de la obsesión. Desde el momento en que los primeros conquistadores escucharon de un hombre cubierto de oro, ardieron en un deseo no de significado, sino de posesión. La leyenda se transformó, echó raíces y sacudió la historia—cambiando vidas tanto nativas como foráneas para siempre.

Conquistadores y la Fiebre del Oro

Más allá de los Andes, el mundo cambiaba. En la lejana España, los rumores de riquezas en el Nuevo Mundo alimentaban sueños de gloria y fortuna. Historias de imperios dorados—primero el azteca, luego el inca—despertaron una ola de ambición en toda Europa. Cuando se supo que en las alturas de la Nueva Granada, un gobernante se untaba de oro y arrojaba tesoros en una laguna sin fondo, la leyenda de El Dorado se propagó como un incendio.

El primero en llegar fue Gonzalo Jiménez de Quesada en 1537, con hombres demacrados tras semanas de travesía por selvas y montañas. Llegaron a tierras muiscas—hambrientos, exhaustos y asombrados ante la gente que encontraron. Los españoles veían oro por doquier: en las joyas de los nobles, las ofrendas en los altares, los relatos susurrados al anochecer. Los cronistas de Quesada narraron el ritual del zipa como si fuera la clave de una riqueza infinita. Pronto, los españoles supieron de la laguna de Guatavita, donde decían que el Hombre Dorado se sumergía dejando oro y esmeraldas.

Impulsados por la esperanza febril, los conquistadores reunieron sus herramientas—hachas, picos y una fe ciega en su destino. En 1545, un grupo de funcionarios españoles intentó drenar la laguna abriendo una brecha en su borde. Durante semanas, observaron cómo el agua embarrada fluía por el canal. Cuando el nivel finalmente descendió, equipos de hombres avanzaron por el lodo buscando tesoros. Encontraron algunos objetos—discos pequeños, sapos, aretes de oro puro—pero nada parecido al botín soñado. Sin desanimarse, regresaron con más obreros y planes aún más ambiciosos. Una y otra vez, durante siglos, los cazadores de fortunas intentarían saquear la laguna. Algunos bajaron cestas enormes, otros emplearon máquinas y dinamita. Siempre, la laguna resistió, tragándose sus esperanzas tan fácilmente como había aceptado las ofrendas muiscas.

La búsqueda de El Dorado se extendió mucho más allá de Guatavita. Cada nueva expedición se adentraba más en selvas inexploradas, cruzando ríos envueltos en neblina y plagados de cocodrilos. Ingleses, alemanes, e incluso visionarios como Sir Walter Raleigh siguieron el rumor hacia el norte, sur y oriente, convencidos de que una ciudad de oro debía existir en algún lugar, siempre un poco más allá del alcance. Nadie la encontró. En cambio, muchos solo hallaron hambre, enfermedad y el silencio del bosque. Por cada leyenda de oro recuperado, surgían docenas de historias de pérdida y locura. El Hombre Dorado se había tornado un fantasma—siempre un paso adelante de quienes le perseguían.

Ecos de Oro: Mito, Memoria y el Búsqueda de Sentido

Pasaron los siglos. El sueño de El Dorado se desvaneció de los titulares, pero nunca de la memoria. La laguna de Guatavita quedó como testigo silencioso de todo lo ocurrido, sus orillas marcadas por la avaricia pasada, sus profundidades guardando secretos entre limo y sombra. Los muiscas sufrieron bajo el dominio colonial; su número menguó, su lengua y costumbres erosionadas por el tiempo y la conquista. Sin embargo, la leyenda persistió, tejida en la identidad colombiana y resonando en todo el mundo.

Arqueólogos de los siglos XIX y XX adoptaron un método más delicado. En vez de dinamita y palas, llevaron curiosidad y respeto. Buzos rescataron algunas piezas: delicados animales dorados, minúsculas máscaras y el hallazgo más emblemático de todos: la balsa dorada. Descubierta no en el lago sino en una cueva cerca de Bogotá, esta minuciosa figurilla mostraba a un cacique rodeado de sacerdotes en una balsa, con los brazos extendidos como en pleno ritual. El artefacto confirmó lo que los cronistas habían relatado siglos atrás: que la leyenda se enraizaba en ceremonias y creencias reales.

Sin embargo, el verdadero tesoro nunca fue el oro. La historia de El Dorado se transformó en una parábola sobre el anhelo: cómo los humanos buscan sentido en lo que brilla y reluce, a veces sin ver la belleza mucho más profunda que yace debajo. Para los muiscas, el oro era un puente hacia lo divino; para los conquistadores y sus herederos, un premio para tomar. Con el tiempo, los colombianos reclamaron la leyenda como propia, convirtiendo El Dorado de una historia de conquista a una de resistencia y orgullo cultural.

Hoy, la laguna de Guatavita es un sitio protegido—un lugar de peregrinación tranquila, cuyas aguas reflejan tanto el cielo como la historia. Turistas y locales llegan a sus orillas, no en busca de oro, sino para sentir el eco de aquel ritual antiguo, para presenciar donde el mito echó raíces. La balsa dorada brilla en el Museo del Oro de Bogotá, atrayendo visitantes de todos los continentes. Los niños escuchan la historia en las aulas; los mayores la recuerdan como parte de su herencia. El Hombre Dorado vive—no como un rey perdido en la historia, sino como símbolo de lo que permanece cuando la codicia se apaga y prevalece la sabiduría.

La leyenda de El Dorado invita a mirar más allá del brillo superficial, a buscar las verdaderas riquezas en la memoria, el respeto y el relato compartido. En las ondas de Guatavita, en el destello de una rana dorada o una oración suavemente susurrada, encontramos el verdadero corazón de Colombia—y quizás, una lección para todos nosotros.

Conclusión

El Dorado nunca fue solo un lugar, ni un hombre bañado en oro. Es un espejo—refleja la belleza y la ceguera de los deseos humanos. La leyenda del Hombre Dorado perdura no por los tesoros que yacen bajo la laguna de Guatavita, sino porque nos recuerda cuán fácil la maravilla se puede tornar en obsesión y cómo los mitos pueden dar forma a nuestro mundo. Para los muiscas, el oro era para dioses y equilibrio; para los exploradores, pura tentación. En la persecución de un destello sobre el agua, hallaron dificultades, pero también historias que recorrerían los siglos. Hoy, El Dorado no es un destino que conquistar, sino un misterio que merece respeto. La laguna aún reluce al amanecer, y a veces en su silencio, uno puede imaginar al zipa levantándose entre la niebla—el polvo dorado chispeando, las manos abiertas, ofreciendo no riquezas, sino la esperanza de que recordemos lo que en verdad importa: reverencia, sabiduría y el callado poder de la leyenda.