Introducción

Hay costas donde el mar guarda su propio lenguaje lento, y cuando el viento dobla las cañas en las marismas saladas casi se puede oír el ritmo de frases que el agua ha conservado durante mucho tiempo. A lo largo de esos senderos —salientes rocosos calentados por el sol, calas que acunan barcas de pesca y puertos donde las viejas piedras aún recuerdan las pisadas de mercaderes de islas lejanas— nadan las Nereidas. Son las cincuenta hijas de Nereo, el Viejo del Mar, cada una nombrada y conocida en canciones locales, cada una movida por las mareas y por los pequeños rituales de los navegantes. No son monstruosas ni distantes; son vecinas como las gaviotas y tan deliberadas como la marea. Un pescador puede encontrar su red tejida de nuevo al amanecer; un capitán puede despertar con el brillo fantasmal de una linterna envuelta en algas que lo señala lejos de rocas ocultas; una mujer afligida puede sentir una ola presionar una pequeña concha en su palma, como si el mar hubiera ofrecido una piedra para recordar a alguien. Este relato hilvana tres encuentros —en el puerto, en un promontorio solitario del sur y dentro de una tormenta— donde hombres y mujeres aprenden que la misericordia del mar no es caprichosa sino trenzada de memoria, canto y un intercambio de respeto. Mientras leas, imagina la luz mediterránea: clara, caliente y generosa; la sal en la piel; el suave golpe de los remos; la forma en que el horizonte yace como una promesa. En esa luz las Nereidas son a la vez visibles e invisibles: yemas de espuma, ojos como pozos profundos, risas que suenan en la quilla de un barco. Deja que la historia avance lenta, como una marea, y recuerda que el mar también recuerda.

Canciones del puerto y nudos desgastados por la sal

Cuando la campana del puerto anunció el amanecer, los muelles resguardados humeaban con el aliento del mar y las últimas estrellas se disolvían en el día. Los hombres trabajaban con manos callosas por la cuerda y el remo; las mujeres cargaban cestas de pescado y hierbas; los niños corrían por el malecón persiguiendo las cintas que dejaba la brisa marina. El timonel, el joven Ioannis, había estado despierto toda la noche, alimentando la preocupación de esa especie de mala racha que los marineros viejos nombran. Había hecho un voto en memoria de su padre —una promesa no dicha de que la pequeña embarcación de pesca no saldría del puerto sin una bendición— y, sin embargo, el mapa del mar en su mente tenía bordes irregulares e inciertos. La voz de su padre vivía en los patrones de la cuerda y en la forma de arriar una vela, pero faltaban otras cosas: la mano firme sobre su hombro, la cadencia exacta de una historia nocturna. Ioannis caminó por el malecón y escuchó a la manera del puerto para saber si el día sería seguro.

Las Nereidas eran habituales de los puertos. Les agradaban los lugares cálidos y someros donde los pescadores remendaban redes y los niños lanzaban piedras, donde el mar sabía a fogones y limón. En un día corriente peinaban las cuerdas, desenredando los nudos que los marineros dejaban sin preocuparse; en invierno colocaban filamentos de algas sobre tablones rotos para que la madera no se astillara más; en tormentas empujaban un corredor de agua más calma, pálida como la leche, para facilitar el paso de una embarcación. Preferían los actos pequeños a los milagros grandiosos, porque son los actos pequeños los que hacen posible la vida en el mar: un herraje cambiado, un susurro sobre cómo reducir la vela para un viento concreto. Ioannis pronto aprendería cuán precisas y pacientes podían ser sus ayudas.

Al calentarse la mañana encontró una sola trenza de kelp enrollada sobre la proa de su bote. Estaba tejida con la delicadeza de un patrón que su madre le había enseñado a confiar —dobles lazos que significaban seguridad, un nudo sencillo para el recuerdo. No sabía quién la había trenzado, pero tampoco no lo supo. Cuando extendió la mano para desatar el kelp, una voz se elevó del agua —delgada como una caña pero con un tono antiguo y firme.

—Haces un pobre trabajo, mortal, creyendo en los favores —dijo la voz. Vino desde el ángulo donde el muro del malecón se encontró con la escollera: un mundo a medias en la superficie donde la espuma se acumulaba en remolinos perezosos. Allí, en parte oculta, asomó un rostro —pálido como una concha, cabello entrelazado con el verde apagado de algas faltas de alimento, ojos como pequeñas profundidades donde nadaban las piedras del puerto. Ioannis dio un paso atrás, mitad por precaución y mitad por deslumbramiento.

—Tú eres —comenzó, y se tragó las palabras. Había oído las canciones antiguas en las fiestas, las rimas que las madres contaban a los niños para que pusieran atención al agua. También había escuchado cuentos de que las Nereidas mandaban un escalofrío en la nuca si se las ofendía. Cuando se inclinó, fue torpe y sincero.

—Una servidora de Nereo —dijo la mujer, y un rizo junto a su oreja se movió como una corriente. A su alrededor en el agua había otras, vislumbradas como retales de luz y sombra —brazos en silueta que peinaban las algas del puerto, manos que alisaban la superficie de un charco de aceite para que la lámpara de un viejo pescador brillara limpia. No eran gigantes; no eran pequeñas criaturas ajadas. Eran tan variadas como el propio mar: unas altas y rápidas, otras redondas y lentas, voces que se entretejían como distintos instrumentos en una sola canción.

Se presentó con calma —Nerina, cuyos dedos podían recordar las costuras de un casco con solo tocarlas; Melanthia, que dibujaba mapas en la arena que recordaban dónde yacían los bajos ocultos; Thaleia, cuya risa sonaba a docena de campanillas y que mostraba una suave ira en nombre de las gaviotas cuando las redes no se trataban bien. Recitó cincuenta nombres como si fueran bordado: sílabas pequeñas que pertenecían a calas y cabos. La Nereida que habló con Ioannis llevaba un sencillo collar de concha y tenía una peca como un grano de arena negra en la clavícula. No pidió sacrificio alguno, solo que él escuchara.

—Cortas las cuerdas viejas demasiado aprisa —dijo—. Eres joven, y las manos rápidas suelen convertirse en decisiones rápidas. Navega y regresa; remienda las redes con cuidado. Cuando un hombre se apresura, el mar queda con la superficie mordida.

Podría haber sido burla, y también podría haber sido ternura. Ioannis respondió que su padre siempre decía que la prudencia era cosa de viejos. La expresión de la Nereida —una línea que el océano puede hacer delgada entre el desprecio y la compasión— se ablandó. Pasó la mano por el casco como si leyera la historia de sus reparaciones: dónde había sido golpeado por una cresta pedregosa dos años antes, dónde un dueño anterior había clavado un parche torpe. Tarareó una nota; la veta de la madera la aceptó y se calmó. Un pequeño perno se soltó y luego encajó en su lugar como si una mano invisible lo hubiera apretado. La red, pesada por la captura de la noche anterior, reorganizó sus nudos en lazos más firmes.

Ioannis se quedó hasta que el sol subió más alto, observando una coreografía que luego intentaría explicar a otros y no podría. Un niño preguntó después si había visto una sirena; Ioannis le corrigió —no son sirenas, dijo—son más antiguas y menos romantizadas por labios rojos y peines. Las Nereidas rieron suavemente ante aquello, y una de ellas trajo al niño una concha de vieira que, al abrirse, mostraba una pequeña cuenta de nácar pulida como una promesa.

—Recuerda dejar algo —le dijo la Nereida—, una canción o un trozo de higo seco. El mar toma memoria y devuelve atención.

La noticia se esparció con lentitud, como suelen hacerlo esas cosas; un barco salvado de una roca oculta, un pescador que encontró sus redes más fáciles de desenredar, un niño que juró haber visto a una mujer caminar sobre la superficie de las olas. Los habitantes comenzaron humildemente a dejar pequeñas ofrendas: un trozo de pan, un resto de aceite de oliva, un pañuelo viejo lavado a mano. Cantaban canciones cortas antes de zarpar: no himnos grandiosos, sino hilos tenaces de gratitud. El puerto prosperó hasta cierto punto, medible por el retorno de más barcas y por la risa fácil que empezó a colgar en el mercado como ropa tendida. El respeto y la reciprocidad no eran leyes pesadas; eran costumbres diarias, y las Nereidas respondían con prontitud cuando los humanos las recordaban con cortesía ordinaria.

Aun así, el mar no siempre es hospitalario para todo corazón humano. En las semanas siguientes Ioannis notó marineros que venían al puerto y partían el mismo día sin pensar en la costumbre, que cortaban sus amarras y maldecían a las gaviotas. Algunos se burlaban de las ofrendas; otros las quemaban con desprecio. Las Nereidas tienen poca capacidad para cambiar el acero duro y los corazones duros. Podían remendar una cuerda aquí, deslizar una lámpara allá, entonar una nana para un niño. Lo que no hacían era obligar a los hombres a recordar. Aun así, incluso sus pequeñas bondades se extendían: un barco rescatado evita pena para una viuda, una carga salvada mantiene el grano en el mercado, y donde el grano abunda la gente puede permitirse dedicar tiempo a las cosas sagradas que sostienen la costa. En el puerto las canciones cambiaban con los colores del día, y las Nereidas llevaban la cuenta no en números sino en gestos: el nudo añadido, la concha devuelta, la melodía repetida.

Cuando Ioannis finalmente partió con la red de su padre y el sol matutino a su espalda, lo hizo con otro tipo de firmeza —la que enseñan los pequeños rituales repetidos por las estaciones. Susurró al barco el nombre que su padre le había dado; escupió una vez por costumbre y hizo un pequeño gesto hacia donde había estado Nerina, un agradecimiento privado. En mar abierto encontró corrientes más amables de lo que esperaba, y cuando una junta del casco cedió un poco, el lugar donde la madera encontraba la ola suspiró y se selló. Sonrió como un hombre que sabe que ha sido cuidado, y supo entonces que la amistad con el mar no es un solo espectáculo sino una serie de pequeñas misericordias prácticas. El puerto guardó sus canciones, y la gente aprendió a cantarlas.

Al anochecer, sin embargo, las formas mayores del destino empezaron a reunirse más allá de los dientes del puerto: capitanes rivales susurraban sobre vientos cambiantes, y los comerciantes hablaban de una tormenta que venía desde el oleaje del sur. Las Nereidas también oyeron esos rumores y se congregaron donde la costa se doblaba y un faro lanzaba su único rayo implacable. Cuando vives junto al mar, vives con el saber de que la misericordia y el peligro están trenzados; a menudo son las mismas manos —humanas y de ninfa— las que deben desenredar los dos.

Promontorios, rituales y la concha de la viuda

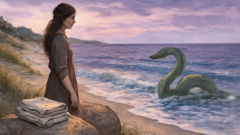

Más allá del puerto, donde la línea costera se elevaba en un promontorio afilado, había un tramo de orilla cubierto de anclas viejas y de los huesos de barcos que olvidaron el camino. Allí, las gaviotas anidaban en los salientes agrietados, y el tomillo brotaba entre las fisuras. El promontorio era un lugar para oraciones privadas —un altar rocoso y honesto para los pequeños duelos. Therese, una viuda en su tercer invierno sin su marido, iba a ese saliente cada semana, llevando consigo una pequeña bolsa de cuero que no contenía nada grandioso: un peine viejo, un trozo de lino bordado y un puñado de pan duro. Caminó hasta el lugar donde el mar podía oír las partes más crudas de una voz humana, porque la gente suele hablar con más verdad donde el horizonte es franco y firme.

Therese nunca creyó en grandes milagros. Creía en cuidar un huerto, en hervir una olla hasta que el caldo resultara sustancioso, en hacer pequeños atadillos de hierbas para aliviar una tos. Tras la desaparición del barco de su esposo en un viaje comercial, encontró que las cosas prácticas eran más llevaderas que un consuelo absoluto. Aun así, el mar seguía guardando una medida que la gente no siempre sabía leer. Ella llevaba su duelo como una piedra que temía rodara y aplastara el pueblo. En el promontorio colocó la bolsa de cuero sobre una roca plana, la desató con cuidado como si desenvolviera una pequeña plegaria y dispuso sus ofrendas en un patrón sencillo: el pan cerca del borde, el peine encima, el lino doblado con esmero.

A las Nereidas les gustaban los rituales porque el ritual no exige nada grandioso ni devuelve nada extravagante: es la conversación de la vida cotidiana —un intercambio de atención. Preferían pequeños objetos que pudieran utilizarse más tarde —un retal de hilo resistente, un canto pulido para ponderar una red—. Notaban la calidad de las ofrendas: una simiente de olivo clavada en la arena era distinta de una copa de aceite derramada. La piedad de Therese era silenciosa y exacta. Hablaba en voz alta como si marcara cada hora que pasaba, recitando los nombres de las aves que su marido solía llamar vecinos. No le pidió al mar que le devolviera al hombre perdido. Pidió una señal de que el mundo no se había vuelto del todo indiferente.

Aquel día, mientras Therese doblaba el lino, una Nereida llamada Phaessa se deslizó tras la roca más cercana. Phaessa tenía el cabello largo entrelazado con pequeñas cuentas de vidrio azul arribadas de un cajón de mercaderes hace mucho; sus dedos eran diestros con conchas y cordajes, y prefería la compañía de quienes cuidaban las redes con manos que rezaban. Al ver las ofrendas meticulosas de Therese, su curiosidad se inclinó hacia la compasión. Surgió, no para llevarse la ofrenda, sino para colocar una pequeña concha sobre el lino: una concha en forma de oliva, pálida y perfecta, lisa como si el mar mismo la hubiera pulido. Therese se volvió al verla y se sobresaltó, pues no esperaba a nadie.

La concha no era un milagro asombroso. No devolvería al marido de Therese ni rellenaría los huecos del barco. Pero contenía una memoria diminuta y precisa: grabadas en su interior, casi invisibles, se veían líneas que sugerían un mapa —un punto de anclaje y una plataforma somera donde una veta de algas azules atrapaba la luz del sol de manera distinta. Phaessa no habló al principio. Observó a Therese con la paciencia del agua que examina la forma de una piedra.

—No devolvemos lo que fue quitado —dijo al fin—, pero recordamos la presencia de lo que ya se ha ido. Guarda la concha; ponla donde quieras. Cuando venga un viento fuerte, apoya la mano en ella. No lo sentirás a él, pero sentirás que la orilla lo recuerda contigo.

La gente del pueblo discutió después si aquel recuerdo tenía importancia. Unos decían que la concha era un truco de la luz; otros que no era más que una buena piedra. Therese, que había secado lágrimas en el lino hasta que la tela parecía la propia superficie arrugada del océano, dejó la concha en la repisa de su cocina. Cuando la colocaba junto a un cuenco de higos, a veces veía las líneas grabadas atrapar la luz de la tarde e imaginaba poner una pequeña linterna en la popa del barco. Empezó a visitar el promontorio no solo para desahogar su pena, sino para dejar pequeñas ofrendas por otras pérdidas que percibía alrededor de la bahía: una moneda para un marinero aún por nacer, un mondadientes tallado para una casa que necesitaba reír.

Las Nereidas observaban esos pequeños rituales y se cruzaban miradas que recordaban a la rompiente —esa clase de mirada que lleva mucho y dice poco. Tenían ojo para el dolor humano porque el duelo altera lo que es estable: redes, tinajas, juramentos. Una persona enlutada deja su ropa en la orilla, sorbe un guiso como un hombre que tira de una cuerda, da un pisotón mirando al cielo como si recordara a la marea que vuelva. Las Nereidas aprendieron a responder de modos que no borraban el problema sino que suavizaban sus bordes: una concha colocada para ayudar a recordar, una nana que quedaba en el aire como el sedal que un pescador deja tras de sí.

Hubo un tiempo en que los comerciantes del pueblo propusieron extraer piedra del promontorio para venderla a una villa lejana. La idea fue vista como una bendición: dinero, trabajo, la posibilidad de que el hijo de Therese aprendiera el oficio de cantero. Pero una vez que el cantero abrió la primera cuña, el temperamento del mar cambió. Los peces se movieron como si se manifestaran en desacuerdo; las gaviotas abandonaron sus nidos por una temporada. Las Nereidas se reunieron y cantaron, no con estruendo sino con insistencia. Los pescadores, habituados a leer las señales del mar, vieron que el agua enrojecía débilmente al atardecer, como si diminutas flores marinas hubieran quedado magulladas. Los habitantes sintieron un revolvimiento en el estómago y en sus modos de vida. El proyecto fue abandonado, no porque una deidad los castigara, sino porque la roca que planeaban mover contenía una fosa de ánforas donde habían sido enterrados marineros de tiempos antiguos. La memoria de los que habían muerto en el mar no se traslada sin consecuencias.

Therese conservó su concha durante esa estación. Cuando la extracción de piedra se detuvo, algunos empezaron a hacer pequeñas peregrinaciones al promontorio. Dejaran peines y pequeños objetos, y si los niños preguntaban por qué, los mayores respondían simplemente: 'Porque el mar recuerda'. Para Therese la concha se convirtió en parte de una práctica tranquila. Enseñó a vecinas y vecinos a atar un trozo de lino a una rama junto al saliente para que el viento llevase sus nombres hacia fuera, un aleteo suave como registro de conmemoración. Phaessa y las demás Nereidas a veces desataban esos trapos y los trenzaban en cordeles para aparejos de pesca pequeños, un intercambio que convertía el dolor en servicio.

Es fácil imaginar ese intercambio en una sola dirección —de ninfa a humano— pero la verdadera historia está trenzada. Los humanos dan atención y nombres al mar; el mar devuelve favores y memoria. Los rituales no son pagos sino conversaciones, y el pueblo aprendió que la geografía de la bondad exige cuidado. El duelo de Therese no desapareció. El duelo es testarudo como la marea. Pero donde hay un lugar para poner la pena —un ritmo aceptado de platos lavados y conchas en una repisa— el peso del pesar se comparte, y una viuda puede recorrer más sin sentir que una sombra tira de sus talones. Con los años el promontorio mismo se convirtió en un lugar que enseñaba las viejas canciones a los niños. Aprendieron los nombres de las Nereidas como si fueran parientes: Phaessa de manos suaves, Nerina que conocía los nudos, Thaleia que reía como campanas. Creyeran o no en la magia, aprendieron a dejar al mar un resto de cortesía, y a cambio el mar mantenía las casas lo bastante seguras para que la vida cotidiana continuara.

Y en todo eso, las Nereidas se aseguraron de conservar las pequeñas cosas —la red remendada, una concha colocada con intención, una junta recolocada en su sitio. Al fin y al cabo, el mar no era juez ni salvador arbitrario; era un vecino con memoria y capacidad de bondad. Quienes aprendieron a escuchar su lenguaje tenue hallaron que respondía con pequeñas misericordias y, a veces, en la mejor climatología, con una armonía que hacía el duelo más soportable.

Tormentas, pactos y el ajuste de cuentas del mercader

Las tormentas son donde el mar habla más fuerte —y a menudo, con menos clemencia. Son los momentos en que las promesas se ponen a prueba, cuando los nudos aguantan o se rompen, cuando la memoria del agua se vuelve urgente y cruda. Los comerciantes que solo veían beneficio resentían al mar por su imprevisibilidad; los capitanes viejos lo consideraban un maestro cuyas bofetadas eran duras pero aleccionadoras. Kimon, un mercader cuyo oficio era el cuero y cuyas rutas comerciales atravesaban las costas como una costura cuidadosa, se consideraba un hombre práctico. Creía en los libros de cuentas y en la lógica de que el dinero podía pagar cualquier inconveniente. Cuando un huracán llegó antes de lo previsto, confió en sus mapas, en la vigilancia de sus hombres y en la solidez del casco. Lo que no respetó fue la pequeña etiqueta que practicaban los aldeanos: se burló de las ofrendas dejadas en el muelle y quemó un poco de aceite en un festival impaciente como demostración de su desprecio por la superstición.

Al mediodía la tormenta convirtió la bahía en un raspado de viento y agua. Las olas comenzaron a plegarse como grandes manos sobre la embarcación de Kimon; las cuerdas cantaban bajo la tensión. Sus hombres, los que habían sido marineros desde la niñez, pidieron reducir velas y lo hicieron con la velocidad de la memoria muscular. Pero en el caos —un mástil partido, un cabo reventado— algo vital cedió. El palo mayor se fisuró y cayó, estallando en una lluvia de jarcia y astillas. Kimon, siempre práctico en lo abstracto, se vio ahora frente a frente con un miedo muy real. La tripulación aseguró lo que pudo. Alguien gritó que la corriente había cambiado. El capitán ordenó. Y a través del viento, cortando como una cuchilla, Kimon oyó lo que pudo haber sido una voz o quizá solo el mar: un coro, estratificado y claro, moviéndose entre los huecos de las olas.

Cuando la tormenta amainó tan rápido como había llegado —un azote y luego un silencio—, la nave llegó cojeando a la cala más cercana con la mayor parte de la tripulación viva, pero exhausta. El libro de cuentas de Kimon había sufrido pérdidas mucho mayores de lo que imaginaba; grandes ánforas de aceite se habían agrietado, rollos de paño se habían arruinado, y el propio casco había tomado una humedad que no parecía segura para navegar. Podía haberse anclado en la amargura —la ira es una compañía constante cuando la supervivencia ha salido cara— pero el rostro del sufrimiento en su tripulación fue inmediato y humillante. Aun así, se negó a pedir nada al mar. En lugar de eso se ocupó de cálculos: reparaciones, ganancias perdidas, el coste de las velas.

Las Nereidas, a veces malinterpretadas como suaves por su belleza y por preferir actos pequeños, también honran los acuerdos vinculantes. Reconocieron a un hombre como Kimon —capaz, testarudo y necesitado de humildad. Una Nereida de paciencia lenta, Lysara, inclinada a los pactos y tratos, emergió cerca de la popa de un modo que hizo saltar a la tripulación. Le ofreció un trato como quien presenta un libro de cuentas más que un milagro.

—Podemos ayudarte —dijo con sencillez—. Podemos honrar tu barco con corredores de agua limpia y mantener tus costuras apretadas mientras tus hombres reparan el mástil. A cambio, debes respetar los ritos costeros del lugar con el que comercies. Esto no es un pago por rescate sino un contrato de cuidado mutuo. Prométenos que no arrancarás los salientes de la bahía para sacar piedra, que no quemarás los prados de algas, que darás una porción de tu carga a los poblados que no pueden comprar, que enseñarás a tus hijos a coser, no a despreciar.

A Kimon, cuyo primer pensamiento fue la pérdida y la supervivencia, se le pedía un trato que exigía mucho menos de lo que él sentía que se le debía. Podía haber rehusado; podía haber dicho que los acuerdos se firman con tinta, no con sal y canción. En cambio, movido por el miedo y por la fatiga visible en manos que temblaban donde se requería trabajo fino, accedió con una sinceridad cruda. Prometió hacer pequeños cambios en cómo su comercio tocaba la costa. Lysara, cuyas manos podían trenzar corrientes y cuya voz podía apretar una cuerda con exactitud, entonó una nota breve y se abrió un canal de agua más calma como una lámina de vidrio blanco. La tripulación reparó mástil y casco con una velocidad que pareció ayudada por manos invisibles. Cuando el último perno quedó firme, Lysara se deslizó bajo la superficie, dejando una cinta de algas verdes atada al timón como marca de lo intercambiado.

De regreso al puerto, Kimon emprendió el lento y costoso trabajo de cambiar rutas y políticas. Aprendió a dejar anclas donde los marineros viejos sugerían para proteger zonas de desove, y cuando su libro de cuentas sufrió, aprendió la arquitectura de otra ganancia: comercio estable con suministro sano. Empezó a reservar una parte de su carga para los caseríos más pobres, cuya gratitud los convirtió en mercados leales. Enseñó a sus hijos a anudar y a remendar con paciencia en vez de pagar a otros para que lo hicieran sin cuidado. Con las estaciones, el coste de ese cambio se equilibró con tripulaciones mejores y pérdidas menos abruptas. El nombre de Kimon, antes asociado al trato duro, llegó a significar comercio cuidadoso. Más tarde contaría el pacto no como una historia épica de piratas sino como una lenta modificación de hábitos, el tipo de cambio de carácter que puede salvar muchas vidas.

No todos los marineros que pactaron con las Nereidas cumplieron lo prometido. Algunos hicieron pactos prolijos y luego los rompieron, pensando que el mar no lo notaría o que podrían sobornar al agua con riqueza. Las consecuencias no siempre fueron inmediatas pero supieron llegar: poblaciones de peces reducidas, bajíos ocultos que se mostraban en las siegas, cargas que se pudrían sin motivo. La economía de las Nereidas no es un libro de oro; es una contabilidad de la reciprocidad. Balanceaban la bondad con la expectación. Entender su ética es ver que la gestión no es un sentimiento sino una práctica: cuidado de la ribera, pesca cuidadosa, dejar fragmentos de atención. Los que trataban al océano solo como recurso a menudo lo encontraron menos dispuesto.

También hubo quienes, raros y generosos, trataron al mar como socio comunitario. Celebraban festivales para las Nereidas cada solsticio, no para aplacarlas sino para celebrarlas. Colocaban linternas en el agua para marcar canales seguros y enseñaban a sus hijos canciones que nombraban a cada hermana nereida. Algunas hermanas participaban en los festejos de manera discreta —colocando las linternas de kelp para que tomaran luz, escogiendo una nota en el coro—. No eran rituales grandiosos para ganar favores; eran maneras de integrar el mar en la trama de la vida diaria. Kimon, antes escéptico, se quedaba de pie en el muelle durante uno de esos festejos y escuchaba mientras un barquero cantaba una lista de nombres. Pasaba el dedo por la cicatriz en la palma que le había dejado remendar en la oscuridad y sonreía al saber que su oficio era menos precario.

La tormenta que casi se llevó la nave de Kimon fue un punto de giro en la historia compartida del pueblo. Les enseñó que el comercio y el cuidado no son cosas separadas y que las promesas al mar no son supersticiones caprichosas sino una forma de ética práctica. Las Nereidas siguieron como siempre —discretas en la mayor parte de su ayuda, meticulosas en su memoria y capaces de participar en el lento trabajo de cambiar las costumbres humanas. Para quienes decidieron escuchar, el mar ofrecía vías de misericordia; para quienes le dieron la espalda, el mar colocaba obstáculos como puntuación natural. Al final, el ajuste de cuentas de Kimon no fue solo que sus listas de carga se hubieran alterado, sino que su vida se reordenó en un patrón que dejaba espacio para la memoria del mar. Halló un tipo de ganancia que no siempre se puede contar, pero que sostuvo sus manos durante años de modo que sus herederos tuvieron menos jornadas de lucha y más de trabajo constante.

Tormentas, pactos y ajustes de cuentas: el dominio de las Nereidas está lleno de actos donde lo pequeño y lo grande se entrecruzan. El mar guarda un libro escrito en corrientes y conchas; quienes aprenden su caligrafía viven dentro de sus reglas, y quienes las ignoran se hallan a la deriva en más sentidos que uno.

Conclusión

El mar recuerda de formas que no son puramente benévolas ni puramente punitivas; guarda historias de cuidado y olvido en corrientes trenzadas y en la memoria de las conchas. Las Nereidas, las cincuenta hijas de Nereo, son menos un ejército de hacedoras de milagros que un vecindario: remiendan y cantan, recuerdan y pactan, y devuelven las cortesías más pequeñas con una gracia precisa y práctica. El pueblo aprendió a moldear sus rituales no por temor sino por la lógica modesta de que un paisaje de bondad perdura. Los niños crecieron sabiendo no solo los nombres de sus padres sino los nombres de las hermanas bajo las olas. Los marineros enseñaron a sus hijos a anudar con reverencia. Los mercaderes ajustaron los libros de cuentas para equilibrar el comercio con la custodia. Las viudas guardaron conchas en sus repisas como pequeños registros de memoria. Y cuando una tormenta se elevó para tragarse un palo, las Nereidas estuvieron allí en el intermedio —señalando pasajes seguros, suavizando una junta, ofreciendo un pacto que ancló a un hombre que de otro modo podría haberse perdido. No son grandes conversiones estruendosas; son, en cambio, los ajustes constantes que mantienen una costa en funcionamiento: redes remendadas, linternas que señalan las rocas, conchas colocadas para recordar. Si escuchas al Mediterráneo al amanecer, casi puedes oír cómo cataloga cada cortesía y cada desaire. El mar responde a quienes lo recuerdan, y las Nereidas contestan con una forma de atención a la vez feroz y ordinaria. Cuando dejas un trozo de pan en la orilla, atas una cinta al matorral del promontorio o enseñas a un niño a coser una red correctamente, no cumples un mero ritual —entras en un sistema de cuidado que otro tipo, el del propio mar, honrará a su manera. Esa es la vieja y verdadera lección que enseñan las Nereidas: pertenecemos a un mundo de cuidado mutuo, y los actos más sencillos de atención se acumulan en la amplia misericordia que mantiene a los marineros con vida, las cocinas llenas y la costa cantando sus largas y pacientes canciones.