Introducción

En los suaves amaneceres envueltos en niebla de Arcadia, donde el tomillo silvestre y las violetas crecían en prados indómitos y los olivos se retorcían con siglos de recuerdos, vivió una vez un campesino cuyo corazón latía al ritmo de la tierra. Su pequeña cabaña, techada con cálida terracota y cubierta de parras, se alzaba en el borde de un somnoliento pueblo que dominaba verdes valles y lejanas montañas azul-grisáceas. Cada mañana, el campesino se levantaba antes que el sol, con las manos ya encallecidas por el honrado trabajo de sembrar semillas, cuidar ovejas y arrancar vida a la pedregosa tierra. Se llamaba Filón: un hombre conocido no por su riqueza o ingenio, sino por una bondad tan constante como el río que serpenteaba por el valle. Los vecinos lo saludaban con sonrisas y canastas de higos, pues siempre ofrecía ayuda cuando las tormentas aplastaban los campos o cuando la enfermedad asolaba el pueblo. Su sabiduría apacible era tan confiable como su fuerza. Sin embargo, al llegar el aliento del invierno y volverse el mundo frágil y blanco, ni siquiera la calidez de Filón quedó a salvo. Aquella nevada fue más intensa de lo que nadie recordaba, cubriendo los campos, ahogando los gritos de los pastores distantes y obligando a las criaturas salvajes a buscar refugio. Fue en esa estación de hambre y frío, con la tierra silenciosa y temblorosa bajo su manto blanco, cuando el destino puso una prueba en el camino de Filón—una prueba que resonaría por generaciones como una lección, susurrada en labios de abuelas junto al fuego y de escribas bajo lámparas titilantes. Porque una mañana, mientras Filón caminaba por la nieve para revisar sus viñas heladas, encontró una víbora enroscada en el camino, tan inmóvil como la escarcha misma. Y en ese instante de compasión, el límite entre la misericordia y la sabiduría se difuminó, transformando para siempre al campesino, y a quienes recordarían su historia.

La bondad de Filón

Filón no era un hombre que buscara aventuras ni dramas. Sus días transcurrían con apacible regularidad: reparaba cercas, alimentaba animales, y cuidaba con esmero su huerto y sus vides. Los habitantes de su pueblo, Agnathos, se consideraban afortunados de conocerlo; le confiaban sus preocupaciones, sus cosechas, sus animales heridos, y él escuchaba, aconsejaba o curaba lo mejor que podía. En una época en la que las historias se tejían con hilos dorados de dioses y héroes, el heroísmo de Filón era más silencioso—una vida en armonía con los ritmos de la tierra y las necesidades de sus vecinos.

Ese invierno, el aire era cortante y la tierra parecía exhalar escarcha a cada respiro. Los ríos se encogían bajo el hielo, las ovejas se apiñaban en su corral de piedra y hasta los pájaros enmudecían en los árboles. Filón sentía el frío calarle los huesos cada día al despertar, pero se negaba a dejar que la adversidad endureciera su corazón. Cuando halló un corderito perdido al borde del bosque, lo envolvió en su propio manto. Cuando una viuda anciana tiritaba en su choza, él cortó leña extra y la dejó en su puerta sin decir palabra. Su bondad era humilde—nunca demandaba agradecimiento, ni pesaba lo que daba.

Una mañana, mientras el sol luchaba por levantarse tras nubes cargadas de nieve, Filón hizo su ronda por el huerto. Su aliento quedaba suspendido en el aire, blanco y lento. Al pasar junto a un matorral enredado junto al sendero, algo llamó su atención: una extraña figura oscura, casi oculta bajo la nieve. Arrodillándose, apartó el frío polvo y descubrió una víbora, enroscada y quieta, sus escamas opacas y sin vida. El cuerpo de la serpiente era rígido, y por un momento, Filón pensó que estaba muerta. Pero al observarla de cerca, notó un leve temblor en su costado—un respiro superficial y desesperado.

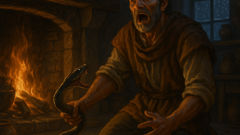

El primer instinto de Filón fue la cautela. Conocía bien a las víboras; su mordedura era rápida y mortal, y los aldeanos susurraban historias de niños y pastores caídos por el veneno. Sin embargo, al contemplar a la criatura sufriente, Filón solo sintió lástima. La víbora, razonó, era tan hija de la tierra como cualquier cordero o gorrión. Quizá, en el abrazo del invierno, todas las criaturas merecían compasión. Con delicadeza, se quitó su bufanda de lana y envolvió en ella a la víbora, cuidando de mantener su boca lejos de sus manos. Acunó el pequeño fardo contra su pecho, sintiendo el frío traspasar su túnica, y la llevó de regreso a su cabaña. Dentro, el fuego aún titilaba bajo la chimenea. Filón colocó a la víbora cerca del calor, junto a una jarra de barro llena de agua. Le susurró palabras suaves—no conjuros, sino el tipo de ánimo que brindaba a corderos asustados y aves silvestres. Durante horas, vigiló a la serpiente mientras esta recobraba el color y su cuerpo se ablandaba por el calor. Afuera, la nieve golpeaba los cristales, pero dentro, la compasión llenaba el aire.

El despertar y la traición

Al acercarse el mediodía, la víbora comenzó a moverse. Su lengua asomó entre sus mandíbulas, degustando el aire. Sus ojos, antes empañados por el frío, brillaban ahora con renovada intensidad. Filón observaba, fascinado por la transformación. Había visto a muchos animales regresar de la muerte, pero ninguno le parecía tan asombroso como esa serpiente; su retorno a la vida rozaba lo milagroso.

Sin embargo, a medida que la víbora recuperaba fuerzas, una sutil inquietud invadió la habitación. El ambiente, antes cálido por la gratitud y la esperanza, ahora presentía un rastro de inquietud. La víbora se enroscó aún más, levantando la cabeza con recelo. Filón lo notó, pero rehusó dejarse llevar por el miedo. Ofreció un cuenco de leche fresca, un gesto que había usado para calmar a otros animales heridos, aunque poco sabía realmente sobre las necesidades de una víbora. La serpiente ignoró el obsequio, enfocándose en el calor y en el hombre que la había salvado.

Cuando el sol se ocultó tras las nubes, bañando la cabaña en una luz pálida a través de la pequeña ventana, Filón se preparó para devolver la víbora al mundo salvaje. Se llenó de valor y extendió la mano hacia su bufanda. En ese instante—más rápido que un pensamiento—la víbora atacó. Sus colmillos perforaron la piel del antebrazo de Filón, hondo y certero. Filón se estremeció, sintiendo el ardor del veneno esparcirse bajo su piel. La víbora se soltó, cayó al suelo y, con un ágil movimiento, desapareció bajo el banco. El dolor estalló en el brazo de Filón, expandiéndose con rapidez. Tropezó hasta la puerta y pidió ayuda, pero su cabaña permanecía sola en el límite del pueblo; solo el lejano graznido de los cuervos le respondió. Cayó de rodillas junto al fuego, sujetando el brazo herido. Sus pensamientos se agolpaban—desconcierto, arrepentimiento, un destello de ira. ¿Por qué le había mordido la víbora, después de haberle dado calor y vida?

Mientras el veneno avanzaba implacable, la respiración de Filón se hizo lenta. Comprendió, con lúcida claridad, que la bondad por sí sola no podía modificar lo que habitaba en el corazón del otro. La víbora no actuó por maldad, sino por naturaleza propia—una verdad tan antigua como las piedras del río. En sus últimos instantes, Filón deseó únicamente que su historia sirviera como advertencia para los que vinieran después: la compasión es noble, pero debe guiarla la sabiduría. Afuera, la nieve seguía cayendo, cubriendo por igual las huellas de sus pasos y las de la serpiente.

La lección resuena en Arcadia

La partida de Filón no pasó desapercibida. Cuando los aldeanos lo hallaron junto al hogar, la bufanda aún sobre su regazo y la marca de la víbora bien visible en su brazo, la tristeza arrasó Agnathos como un viento frío. Los vecinos se reunieron para llorar, sus voces apagadas por la pena y la incredulidad. ¿Cómo podía un destino tan cruel alcanzar al más bondadoso de todos? La historia del campesino y la víbora se propagó deprisa—primero entre quienes conocieron la bondad de Filón, luego hacia pueblos vecinos y pastores en las colinas lejanas. Cada vez que se contaba la historia, surgían nuevas preguntas y reflexiones. Algunos lloraban la pérdida, otros se enojaban por la injusticia del destino, mientras unos pocos se preguntaban si la misericordia de Filón le había cegado ante el peligro.

Con el tiempo, los ancianos sentaron a los niños junto al fuego y relataron el destino de Filón, convirtiendo su historia en una enseñanza. Advirtieron que, aunque la compasión es una virtud, debe ir acompañada de discernimiento. No todas las criaturas—ni todas las personas—pueden ser transformadas solo con bondad. Algunas, como la víbora, llevan su naturaleza muy adentro, intacta ante el calor humano y la buena voluntad. Ignorar esta verdad acarrea sufrimiento. Sin embargo, el cuento no se compartía para inspirar temor o desconfianza. Al contrario, alentaba a la sabiduría: a ayudar a quienes sean dignos de confianza, pero a mantener la cautela con aquellos cuyo corazón es un misterio. Los campos de Arcadia volvieron a vestirse de verde con la llegada de la primavera, y las flores silvestres cubrieron la tierra donde antes yacía la nieve. El pueblo recordó a Filón no solo por su trágico final, sino por su incansable bondad y la enseñanza que legó. Su vida se transformó en símbolo—grabado en los relatos susurrados de generación en generación, una advertencia grabada en los muros invisibles del tiempo.

Conclusión

La historia del campesino y la víbora perdura porque habla de algo inmutable en el corazón humano—ese anhelo de creer que la bondad puede transformar incluso al espíritu más oscuro. La bondad de Filón era verdadera y sus intenciones puras, pero la propia naturaleza marcó una frontera que la compasión no podía cruzar. En un mundo donde la misericordia y la confianza son tesoros frágiles, su destino nos recuerda que la sabiduría debe caminar al lado de la generosidad. Debemos mirar con atención a quienes elegimos ayudar y reconocer que no todas las almas pueden—ni desean—cambiar. La nieve seguirá cayendo en Arcadia, cubriendo por igual al bueno y al malvado bajo un manto silencioso, pero la historia de Filón vive en cada acto de bondad guiado por la comprensión. Así, mientras las historias se cuentan a la luz del fuego y las estaciones vuelven a girar, recordemos: es noble ofrecer abrigo, pero es más sabio aún saber a quién abrimos el corazón.