Introducción

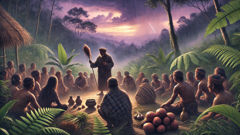

En el borde del bosque, donde el arroyo se ensancha y el sendero se ablanda con musgo, el aire escucha de otra manera. Allí, donde se encuentran el dosel y el claro, los Semai hablan del trueno con tonos mesurados, como si se dirigieran a un anciano. Su dios del trueno no es una nube de tormenta distante ni una fuerza sin nombre; es una presencia con estados de ánimo y apetitos, un ser cuya ira puede empapar valles enteros o cuyo favor puede inducir a un arrozal renuente a alcanzar un verdor abundante. Los Semai no se limitan a contar historias sobre el dios del trueno; viven bajo una conversación continua con él. A los niños se les enseñan los gestos y las palabras suaves que deben usar antes de cruzar un claro en un día caluroso y bochornoso. Los hortelanos dejan pequeñas ofrendas en las raíces de los árboles de caucho y los plátanos. Los cazadores modifican sus sendas para evitar silbar en ciertos bosquecillos, por temor a provocar un estallido del cielo. Estas prácticas son tan pragmáticas como espirituales: las tormentas pueden significar pérdida de reservas de alimentos y daños a refugios de caña; un rayo puede partir un tronco por la mitad y cambiar una vida. Al mismo tiempo, la relación posee una lógica psicológica. El dios del trueno encarna la memoria comunitaria sobre la imprevisibilidad del clima, un archivo de temporadas en las que las lluvias fallaron y los ríos retrocedieron. Los rituales y cantos de apaciguamiento son así tanto técnicas de supervivencia como narrativas culturales —formas de traducir el miedo en acción, de establecer un ritmo de reciprocidad entre los seres humanos y el cielo. Esta historia sigue los mitos de origen de los Semai y los ritos que atraviesan la vida diaria, escuchando el delicado equilibrio entre reverencia y negociación. Traza cómo los ancianos moldean el significado para los niños, cómo una sola tormenta puede leerse como una página de historia y cómo las presiones modernas —caminos que atraviesan el bosque, climas cambiantes y el contacto con la sociedad más amplia— alteran la gramática de esas antiguas conversaciones. A lo largo del relato se permanece cerca de la tierra: el aroma de la tierra húmeda, el temblor del trueno distante, el suave chasquido de un recipiente de bambú al colocarlo al anochecer. Estas imágenes contienen las verdades más profundas para los Semai: que el clima no es solo clima, que el trueno es más que ruido, y que convivir con el dios del trueno exige humildad, habilidad y disposición para escuchar.

Orígenes del Trueno: la cosmogonía Semai y el lugar del dios del trueno

En los inicios del relato Semai, el clima se entreteje en las relaciones más que en un catálogo de fenómenos naturales. El dios del trueno aparece en las primeras páginas de la cosmogonía como un agente de cambio —a veces torpe, a veces intencional— cuyo aliento despeja los cielos o parte el horizonte con fuego. En una historia de origen ampliamente contada, el dios del trueno fue en otro tiempo un joven cazador que buscó poseer todo sonido. Persiguió aves y golpeó troncos huecos hasta que el bosque dejó de escucharse a sí mismo. Espíritus irritados le enseñaron que el sonido pertenecía al conjunto del mundo y, como castigo, le dieron la voz atronadora del trueno. El don vino con una salvedad: su voz podía moldear el clima y, con ello, el destino de quienes dependían de la lluvia.

Desde ese comienzo surge todo un vocabulario de carácter, motivos y consecuencias. El dios del trueno se describe como caprichoso pero sujeto a reglas. No es totalmente malévolo; es una fuerza que responde al abandono y a ciertos tipos de falta de respeto. Si los aldeanos dejan restos o basura en los bosquecillos sagrados, si cortan un árbol sin pedir primero a los espíritus, si se burlan del ritual de un anciano, el trueno se vuelve fuerte y cercano. Por el contrario, actos atentos —limpiar un manantial, realizar un canto nocturno u ofrecer un cordón de raíces de tubérculo en una curva del río— pueden apaciguarlo. Estos detalles importan porque para los Semai representan una ecología moral: el paisaje no es inerte, es un foro de deudas y reciprocidades donde el comportamiento humano influye en el clima y viceversa.

Escuchar con atención a los ancianos Semai revela cómo las historias del trueno funcionan tanto como mnemotecnia como instrucción. Un anciano puede sentarse junto a un cuenco de madera y relatar una temporada en la que una familia no realizó un canto de lluvia después de limpiar una nueva roza. La narración trazará la secuencia de eventos: la ausencia de un pájaro azul, una sequía que redujo el caudal del río y luego una sola noche de relámpagos violentos que derribó un árbol querido. La historia no termina solo en el impacto, sino en cómo la familia reparó la ofensa, trayendo nuevas ofrendas y enseñando a los más jóvenes la invocación correcta. Este proceso —infracción, consecuencia, reparación— es un dispositivo pedagógico. Entrena a los miembros de la comunidad para leer el clima y el ritual como un ciclo en el que los errores pueden corregirse.

Otra capa de las narrativas de origen es la forma en que el dios del trueno se integra en las identidades familiares y de clan. Ciertas líneas de descendencia reclaman canciones o encantamientos específicos de sus antepasados, canciones que funcionan como llaves para vías particulares de negociación con el dios del trueno. Estas canciones suelen contener nombres de lugares, antiguas rutas de caza y referencias a parientes cuyas vidas quedaron definidas por eventos climáticos. A través de ellas, los clanes archivan su historia, convirtiendo al dios del trueno en testigo de la genealogía. Cuando el líder de un clan entona un viejo canto de lluvia, no solo está pidiendo lluvia; está invocando una red de recuerdos que reafirma rutas de migración, alianzas y pérdidas. El dios del trueno ocupa un espacio liminal donde la memoria social y la necesidad ecológica se encuentran.

La forma oral importa. Los Semai no escriben su mito en un texto rígido y codificado; lo cantan, lo interpretan y lo adornan con gestos. Los niños aprenden mediante imitaciones lúdicas del trueno: golpean calabazas huecas o palmotean el casco de una canoa, imitando la cadencia del trueno para suscitar curiosidad y aprender los límites. Estas actuaciones lúdicas son un entrenamiento en el tono: volumen, sincronización y moderación. Incluso la imitación lleva implícita una etiqueta. No se debe interpretar el ritmo del trueno cerca de un cementerio ni al mediodía, cuando el aire está quieto y pesado. Ese tipo de respeto mantiene la atención del dios del trueno serena en lugar de hambrienta.

La ecología local da forma también a la mitología. En valles donde el río se ensancha entre cañas tranquilas, el dios del trueno suele ser una figura vinculada al agua, culpable de inundaciones repentinas cuando su temperamento es alto. En las crestas donde un rayo parte árboles antiguos, se le asocia más con el fuego y la madera. Así, los Semai asignan características del mundo natural a los atributos del dios. Este mapeo ofrece conocimientos prácticos: en regiones ricas en cañas, las ofrendas específicas —haz de cañas cortadas atadas con tiras diminutas de tela— son los regalos habituales; en las crestas, las ofrendas pueden incluir pequeñas manchas de ceniza o un amuleto de madera cuidadosamente tallado. Estas distinciones no son arbitrarias; encarnan un saber local sobre cómo distintos paisajes manifiestan la presencia del dios del trueno.

La mitología se adapta a las necesidades de la comunidad. Durante periodos de sequía repetida, los ancianos reviven ciertos cantos que han permanecido sin uso, canciones que los miembros mayores recuerdan apenas. También innovan rituales que combinan prácticas antiguas con nuevos entendimientos —quizá dejando ofrendas no solo en las curvas del río sino al pie de una bomba de agua recién instalada. Sin embargo, incluso en la innovación existe un deseo de continuidad: la forma del ritual debe recordar los patrones antiguos para que el dios del trueno lo reconozca. El reconocimiento importa: los mitos enseñan que el dios del trueno tiene memoria de las prácticas humanas. Premia los patrones consistentes y castiga las salidas súbitas y desconcertantes.

Más que una historia de origen, estos mitos crean una geografía moral. Nombran lugares donde una vez se vio al dios del trueno —montículos de piedra en ruinas, el tocón de un gran árbol, una curva del río donde la corriente toma un giro repentino— y les adjuntan advertencias e instrucciones. Un viajero que pase por tal lugar sin hacer un pequeño gesto corre el riesgo de sufrir una tormenta en el camino de regreso. De ese modo, las historias crean un mapa de seguridad. El dios del trueno, por tanto, es tanto un personaje dramático en la narrativa como una fuerza reguladora en la vida comunitaria de los Semai.

A medida que el mundo cambia y nuevas presiones chocan contra los modos de vida tradicionales —linderos de plantaciones, pistas de tala, recién llegados que construyen carreteras— el mapa mítico también se desplaza. Los ancianos temen que los caminos rotos erosionen la atención del dios del trueno. Pero también adaptan la narrativa, integrando nuevos hitos en las canciones antiguas. Una cantera que antes no tenía lugar en el relato puede convertirse en el escenario de un nuevo cuento admonitorio: un sitio donde se perturbó al dios del trueno y donde la tierra respondió en consecuencia. La resiliencia del mito reside en esa elasticidad. No es un fósil, sino una membrana que respira con las circunstancias, guardando la memoria comunitaria mientras permite que nuevas historias entren en el pliegue.

Rituales, negociación y convivencia con las tormentas: práctica y adaptación

La práctica ritual entre los Semai se trata menos de espectáculo y más de gestos calibrados que atraviesan la vida cotidiana. Un canto de lluvia rara vez es un evento único realizado solo por especialistas; puede ser una secuencia de pequeños actos distribuidos en el tiempo y entre las personas. Una familia puede comenzar el proceso barriendo a fondo el hogar y ofreciendo el polvo a las raíces de un árbol baniano. Otra puede llevar una cucharadita de arroz al río y dejarla sobre una piedra plana. Estos actos acumulan significado. El dios del trueno, según creen los Semai, presta atención a los patrones tanto como a las ceremonias grandiosas.

En el centro de muchas prácticas de apaciguamiento de la lluvia está el sonido. Los cantos llevan nombres, instrucciones y la cadencia necesaria para invocar el tiempo con suavidad. A menudo se entonan al anochecer, cuando el mundo se enfría y el aire está abierto a la alteración. Los propios cantos se estructuran en capas de armonías que imitan los ritmos del trueno rodante: un zumbido bajo y sostenido bajo motivos más altos y rápidos. Los practicantes a veces dicen que parte de la habilidad en estos cantos es la capacidad de dejar silencio —una pausa intencional que crea espacio para que el dios del trueno responda. El silencio funciona como una invitación.

Las ofrendas se eligen con sensibilidad tanto simbólica como ecológica. Los vegetales de raíz y los tubérculos son comunes porque representan la generosidad subterránea y el ciclo de nutrición que la tierra devuelve. Pequeñas esterillas tejidas de hojas de plátano, rellenas con granos tostados o una lonja de pescado ahumado, se dejan en las bifurcaciones de los arroyos. En ciertas regiones, los Semai colocan un poco de resina o savia dentro de una hoja doblada que ponen a la base de una gran roca —un símbolo para endulzar el temperamento del dios del trueno. Los materiales son de origen local y biodegradables, lo que refleja una práctica que busca restaurar el equilibrio en lugar de acumular.

Los profesionales rituales —a veces convocados para tormentas mayores— no son sacerdotes en un sentido jerárquico, sino ancianos respetados que poseen memoria: canciones, encantamientos y el sentido del momento oportuno. Su papel se invoca cuando los rituales acostumbrados no logran traer alivio. A menudo combinan el canto con la acción: trazar un cordón protector alrededor de una aldea, marcar un límite con puntos pintados de cal o ejecutar un patrón de tambor corto y agudo que refleja el ritmo de los relámpagos. Estos actos son en parte físicos y en parte simbólicos; buscan restablecer el patrón que el dios del trueno reconoce como ordenado y respetuoso.

Las historias transmitidas sobre negociaciones pasadas con el dios del trueno funcionan como jurisprudencia. La comunidad recuerda la secuencia de ofrendas y dichos que funcionaron en circunstancias particulares. Una tormenta severa de hace cuarenta años aún puede contarse en detalle: quién lideró el ritual, qué canciones se usaron, qué ofrendas se dejaron y qué hogar sobrevivió relativamente intacto. Estas narraciones sirven fines prácticos; ayudan a la comunidad a adaptarse a nuevos patrones del tiempo consultando el corpus de respuestas recordadas.

La negociación no siempre es sencilla. Según los Semai, el dios del trueno es caprichoso porque también responde a la emoción. Si un clan se acerca a un ritual con ira o con disputas secretas entre sus miembros, el dios del trueno percibe la discordia y puede retener la lluvia o magnificar las tormentas. Por ello, muchos rituales comienzan con la reconciliación. Los ancianos organizan encuentros donde quienes están en conflicto se intercambian pequeños regalos, se disculpan y restauran la armonía social antes de que comience el rito principal. Esta coreografía social reconoce que la respuesta al clima está entrelazada con la cohesión social: las tormentas se tratan como una medida del equilibrio interno del grupo.

Los desafíos modernos complican la economía ritual. La deforestación, los cambios agrícolas y las nuevas infraestructuras perturban tanto los hitos familiares del dios del trueno como introducen nuevos actores en la historia ecológica. Por ejemplo, una pista de tala que atraviesa un bosquecillo sagrado puede leerse como una brecha que requiere reparación. En algunas aldeas, los ancianos han negociado con empresas madereras para reservar pequeñas franjas protectoras de bosque o para declarar ciertos árboles fuera de límites. Estas protecciones negociadas se comportan como rituales contemporáneos: acuerdos seculares puestos en práctica para preservar el orden simbólico que mantiene comprensibles los patrones del tiempo.

La variación climática obliga a una mayor adaptación. Cuando las lluvias llegan en momentos inesperados o cuando las estaciones se prolongan más allá de lo habitual, los Semai responden revisando el calendario de los cantos y la ubicación de las ofrendas. Pueden entonar con más frecuencia un canto de lluvia antiguo y más largo, o inventar una invocación breve adecuada para las tormentas más rápidas que ahora llegan. Estas innovaciones son pragmáticas, pero también atestiguan la resiliencia cultural. La comunidad reconoce que si el dios del trueno es invocado con nuevos nombres —por ejemplo, nuevos patrones de relámpagos vinculados a emisiones industriales lejanas— entonces las prácticas que lo abordan deben cambiar en forma, manteniendo a la vez un hilo de continuidad.

Los encuentros con forasteros también reformulan la práctica. La presencia de misioneros, la educación formal y el turismo a veces han malentendido o idealizado los rituales, provocando intercambios incómodos. En una aldea, un operador turístico bienintencionado organizó un falso canto de lluvia para visitantes, usando utilería y cánticos simplificados. Los ancianos se sintieron ofendidos; consideraron que la cadencia y el sentido del ritual se habían aplanado. El diálogo posterior condujo a un resultado distinto: la aldea ofreció una explicación respetuosa al operador sobre las condiciones cuidadosas en las que deben realizarse los cantos y promovió demostraciones culturales dirigidas por la comunidad que conservaron el contexto. El resultado permitió el intercambio cultural sin erosión ritual.

De forma crucial, los Semai mantienen un conjunto de reglas pragmáticas sobre cuándo actuar en solitario y cuándo convocar el esfuerzo colectivo. Pequeños apaciguamientos personales pueden a menudo calmar perturbaciones localizadas —una ofrenda en el borde de un huerto puede bastar cuando una choza es alcanzada por un rayo desafortunado—. Pero cuando las tormentas se acumulan a gran escala, la acción colectiva se vuelve necesaria. Entonces toda la aldea se congrega, a veces reuniendo caseríos vecinos, para realizar cantos de vigilia continuos y mantener fuegos protectores encendidos en patrones específicos destinados a desviar los relámpagos de los espacios habitados. Estos momentos comunales refuerzan los lazos sociales, convirtiendo el miedo en una empresa cooperativa.

El dios del trueno también entra en la instrucción moral. Los padres usan historias sobre el trueno para enseñar paciencia, humildad y respeto por la vida no humana. A un niño que toma demasiado de un mango sin dar las gracias se le puede contar en voz baja la historia de una familia que sufrió una temporada de frutas pobres tras ese comportamiento. La lección es discreta y está tejida en la vida cotidiana. Fomenta una forma de reciprocidad que funciona como una ética ambiental: devuelve un poco de lo que tomas.

Vivir con el dios del trueno no se trata solo de defenderse del daño. También consiste en aprender a leer el cielo como a un compañero. Para los Semai, la predicción del tiempo implica no solo observación sino conversación: escuchar los patrones del viento como si fueran oraciones, observar los ángulos de la luz que señalan un cambio en el ánimo del aire y atender al comportamiento animal que siempre ha actuado como barómetro. De este modo, el dios del trueno funciona tanto como desafío como maestro. Puede ser temido, sí, pero también puede ser comprendido. Cuando la comunidad aprende a interpretar las señales que deja —la forma en que las nubes se reúnen en una cresta particular o la sincronía precisa del primer canto del grillo— las personas pueden actuar de maneras que protegen sus vidas y sus medios de subsistencia.

En última instancia, la relación de los Semai con el dios del trueno es menos una devoción estática y más una práctica dialógica. Mezcla mito con observación, ritual con orden social y memoria con adaptación. En un mundo cambiante, esta conversación flexible se convierte en una especie de sabiduría silenciosa: cómo honrar el poder sin renunciar a la propia agencia, cómo transformar el miedo en cuidado estructurado y cómo mantenerse sintonizado con el lenguaje del tiempo para que cada tormenta sea no solo un peligro sino también un momento de renovación y aprendizaje moral.

Conclusión

Las historias del pueblo Semai sobre el dios del trueno son más que folclore; son protocolos vivos incrustados en la vida diaria. Estas narrativas y rituales forman una infraestructura cultural que estructura el comportamiento frente a la imprevisibilidad del tiempo, transformando la ansiedad en acción con propósito. El dios del trueno, en la imaginación Semai, es una presencia exigente pero reconociblemente humana: recuerda, recompensa, reprende y perdona cuando se le da motivo. La memoria comunitaria —conservada en el canto, la ofrenda y el topónimo— se traduce en resiliencia. Los ancianos instruyen a los jóvenes, no imponiendo decretos sino enseñando canciones, disponiendo ofrendas y modelando la etiqueta cuidadosa que mantiene manejables las tormentas. Las presiones externas —deforestación, infraestructuras modernas y cambios climáticos— plantean desafíos reales a estas prácticas, pero los Semai se adaptan mediante la negociación, la innovación selectiva y la preservación de patrones ceremoniales clave. Su enfoque sugiere una lección más amplia: que una relación respetuosa y recíproca con el mundo natural puede ser una forma de conocimiento práctico, no meramente un consuelo espiritual. En el silencio antes de una tormenta, cuando las hojas se detienen y el aire se vuelve delgado y atento, los Semai escuchan una respuesta. La voz del dios del trueno es el trueno; sus respuestas son la suave reanudación de la lluvia, el regreso sereno del río y la tranquila certeza de que la vida continúa cuando la gente recuerda cómo hablar con el cielo.