Introduction

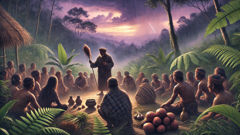

Au bord de la forêt où le ruisseau s'élargit et où le sentier s'adoucit de mousse, l'air écoute autrement. Là, où la canopée et la clairière se rencontrent, les Semai parlent du tonnerre sur un ton mesuré, comme s'ils s'adressaient à un aîné. Leur dieu du tonnerre n'est pas un nuage lointain ni une force sans nom ; c'est une présence qui a des humeurs et des appétits, un être dont la colère peut mouiller des vallées entières ou dont la faveur peut pousser une rizière réticente à verdir d'abondance. Les Semai ne se contentent pas de raconter des histoires sur le dieu du tonnerre ; ils vivent sous une conversation permanente avec lui. On enseigne aux enfants les gestes et les paroles discrètes à prononcer avant de traverser une clairière par une journée chaude et lourde. Les jardiniers déposent de petites offrandes aux racines des hévéas et des bananiers. Les chasseurs modifient leurs trajets pour éviter de siffler dans certains bosquets, de peur d'attirer la foudre. Ces pratiques sont autant pragmatiques que spirituelles : les tempêtes peuvent entraîner la perte des réserves alimentaires et endommager les abris en roseaux ; la foudre peut fendre un tronc en deux et bouleverser une existence. Dans le même temps, la relation obéit à une logique psychologique. Le dieu du tonnerre incarne la mémoire communautaire de l'imprévisibilité du climat, une archive de saisons où les pluies ont fait défaut et où les rivières se sont retirées. Les rituels d'apaisement et les chants sont donc à la fois techniques de survie et récits culturels — des façons de transformer la peur en action, de dessiner un rythme de réciprocité entre les humains et le ciel. Ce texte suit les mythes d'origine des Semai et les rites qui parcourent la vie quotidienne, à l'écoute du fragile équilibre entre révérence et négociation. Il retrace comment les anciens donnent sens aux choses pour les enfants, comment une seule tempête peut se lire comme une page d'histoire, et comment les pressions modernes — routes à travers la forêt, changements climatiques, contact avec la société plus large — modifient la grammaire de ces vieilles conversations. Tout au long du récit, l'histoire reste proche de la terre : l'odeur de la terre humide, le frémissement du tonnerre lointain, le doux claquement d'un récipient en bambou posé au crépuscule. Ces images portent les vérités les plus profondes pour les Semai : que le temps n'est pas juste du temps, que le tonnerre est plus que du bruit, et que vivre avec le dieu du tonnerre exige humilité, savoir‑faire et disposition à écouter.

Origines du tonnerre : la cosmogonie semai et la place du dieu du tonnerre

Dans le récit originel des Semai, le temps est intégré aux relations plutôt qu'à un inventaire de phénomènes naturels. Le dieu du tonnerre apparaît dès les premières pages de la cosmogonie comme un agent de changement — parfois maladroit, parfois volontaire — dont le souffle dissipe les nuages ou fend l'horizon d'un éclair de feu. Dans un des récits d'origine les plus répandus, le dieu du tonnerre fut autrefois un jeune chasseur qui cherchait à s'approprier tous les sons. Il chassait les oiseaux et frappait des troncs creux jusqu'à ce que la forêt ne puisse plus s'entendre. Des esprits irrités lui firent comprendre que le son appartenait à l'ensemble du monde et, en punition, lui donnèrent la voix tonitruante du tonnerre. Le cadeau comportait un avertissement : sa voix pouvait façonner le temps, et avec lui le destin de ceux qui dépendaient de la pluie. Qu'on trouve ce récit exactement sous cette forme dans tous les hameaux semai ou pas, les traits conservent leur cohérence : le tonnerre est investi d'une volonté et d'une portée morale.

À partir de ce point de départ se développe tout un vocabulaire de caractère, de motif et de conséquence. Le dieu du tonnerre est décrit comme capricieux mais lié par des règles. Il n'est pas entièrement malveillant ; c'est une force qui réagit à la négligence et à certains types de manque de respect. Si les villageois laissent des restes ou des détritus dans des bosquets sacrés, s'ils coupent un arbre sans demander d'abord aux esprits, s'ils se moquent d'un rituel d'un ancien, le tonnerre devient fort et proche. À l'inverse, des actes attentifs — nettoyer une source, exécuter un chant nocturne ou offrir une guirlande de racines tubéreuses à un méandre de rivière — peuvent l'apaiser. Ces détails comptent parce que, pour les Semai, ils représentent une écologie morale : le paysage n'est pas inerte ; il est un forum de dettes et de réciprocités où le comportement humain influence le temps et réciproquement.

Écouter attentivement les anciens Semai révèle comment les récits de tonnerre servent à la fois de dispositif mnémonique et d'instruction. Un ancien peut s'asseoir près d'un bol en bois et raconter une saison où une famille avait omis d'exécuter un chant de pluie après avoir défriché un nouveau champ sur brûlis. Le récit cartographiera la suite des événements : l'absence d'un oiseau au plumage bleu, une période de sécheresse qui réduisit le débit de la rivière, puis une seule nuit d'éclairs violents qui foudroya un arbre chéri. L'histoire ne se termine pas seulement par le choc, mais par la manière dont la famille répara l'offense, apportant de nouvelles offrandes et apprenant aux plus jeunes l'incantation appropriée. Ce processus — infraction, conséquence, réparation — est un outil pédagogique. Il forme les membres de la communauté à lire le temps et le rituel comme un cycle dans lequel les erreurs peuvent être corrigées.

Une autre strate des récits d'origine tient à l'intégration du dieu du tonnerre dans l'identité des familles et des clans. Certaines lignées revendiquent des chants ou des incantations propres à leurs ancêtres, des airs qui servent de clés pour des voies particulières de négociation avec le dieu. Ces chants contiennent souvent des noms de lieux, d'anciennes routes de chasse et des références à des parents dont la vie fut marquée par des événements météorologiques. Par eux, les clans archivent leur histoire, faisant du dieu du tonnerre le témoin de leur généalogie. Lorsqu'un chef de clan entonne une vieille chanson de pluie, il ne demande pas seulement la pluie ; il invoque un réseau de mémoires qui réaffirme les itinéraires migratoires, les alliances et les pertes. Le dieu du tonnerre occupe un espace liminal où mémoire sociale et besoin écologique se rejoignent.

La forme orale importe. Les Semai n'inscrivent pas leur mythe dans un texte raide et codifié ; ils le chantent, le jouent et l'enrichissent de gestes. Les enfants apprennent par des imitations ludiques du tonnerre : ils frappent des calebasses creuses ou tapent sur le flanc d'une pirogue, mimant la cadence du tonnerre pour susciter la curiosité et apprendre les limites. Ces jeux forment au maniement du ton : volume, tempo et retenue. Il existe même une étiquette dans l'imitation. On ne doit pas exécuter le rythme du tonnerre près d'un cimetière ou en plein midi quand l'air est immobile et lourd. Ce type de respect maintient l'attention du dieu du tonnerre tempérée plutôt que vorace.

L'écologie locale façonne aussi la mythologie. Dans les vallées où la rivière s'élargit en roseaux calmes, le dieu du tonnerre est souvent envisagé comme lié à l'eau, tenu responsable des inondations soudaines quand son tempérament s'emporte. Sur les crêtes où la foudre fend les arbres anciens, il est davantage associé au feu et au bois. Les Semai cartographient ainsi les traits du monde naturel sur les attributs du dieu. Cette cartographie fournit des indications pratiques : dans les régions riches en roseaux, les offrandes coutumières sont des fagots de roseaux liés par de fines lanières de tissu ; sur les crêtes, on offrira des pincées de cendre ou un talisman de bois finement sculpté. Ces distinctions ne sont pas arbitraires ; elles incarnent un savoir local sur la manière dont différents paysages manifestent la présence du dieu du tonnerre.

La mythologie s'adapte aux besoins de la communauté. En période de sécheresse répétée, les anciens raniment certains chants oubliés, des airs que les plus âgés ne se rappellent que vaguement. Ils innovent aussi des rituels combinant anciennes pratiques et nouvelles nécessités — par exemple en déposant des offrandes non seulement aux méandres des rivières mais aussi au pied d'une pompe à eau récemment installée. Pourtant, même dans l'innovation, le désir de continuité demeure : la forme du rituel doit ressembler aux modèles anciens pour que le dieu du tonnerre le reconnaisse. La reconnaissance importe : les mythes enseignent que le dieu du tonnerre garde la mémoire des pratiques humaines. Il récompense les schémas constants et punit les départs soudains et incompréhensibles.

Plus qu'une simple histoire d'origine, ces mythes produisent une géographie morale. Ils nomment des lieux où le dieu du tonnerre fut jadis vu — tas de pierres en ruine, souche d'un grand arbre, coude de rivière où le courant change de direction brusquement — et y attachent des avertissements et des prescriptions. Un voyageur qui passe un tel endroit sans accomplir un petit geste s'expose à une tempête sur le chemin du retour. Ainsi, les récits tracent une carte de sécurité. Le dieu du tonnerre est à la fois un personnage dramatique du récit et une force régulatrice dans la vie communautaire semai.

À mesure que le monde change et que de nouvelles pressions pèsent sur les modes de vie traditionnels — limites de plantations, pistes de débardage, nouveaux venus qui construisent des routes — la carte mythique se déplace aussi. Les anciens craignent que des sentiers brisés n'affaiblissent l'attention du dieu du tonnerre. Ils adaptent pourtant le récit, intégrant de nouveaux repères aux vieux chants. Une carrière qui n'avait pas sa place dans le conte peut devenir le lieu d'une nouvelle histoire d'avertissement : un endroit où le dieu du tonnerre fut dérangé et où la terre répondit en conséquence. La résilience du mythe tient à cette élasticité : ce n'est pas un fossile, mais une membrane qui respire avec les circonstances, conservant la mémoire de la communauté tout en laissant entrer de nouvelles histoires.

Rituels, négociation et vie avec les tempêtes : pratique et adaptation

La pratique rituelle chez les Semai relève moins du spectacle que de gestes mesurés qui s'entrelacent dans la vie quotidienne. Un chant de pluie est rarement un acte isolé réservé à des spécialistes ; il peut consister en une suite de petits gestes répartis dans le temps et entre différentes personnes. Une famille peut lancer le processus en balayant soigneusement l'âtre et en offrant la poussière aux racines d'un banian. Une autre déposera une cuillerée de riz sur un rocher plat au bord de la rivière. Ces actes accumulent du sens. Le dieu du tonnerre, croient les Semai, prête autant attention aux schémas réguliers qu'aux grandes cérémonies.

Au centre de nombreux rituels d'apaisement de la pluie se trouve le son. Les chants portent des noms, des instructions et la cadence nécessaire pour appeler le temps en douceur. Ils sont souvent entonnés au crépuscule, quand le monde se refroidit et que l'air s'ouvre au changement. Les chants eux‑mêmes sont superposés d'harmonies qui imitent les rythmes du tonnerre roulant : un drone bas et soutenu sous des motifs plus hauts et plus rapides. Les praticiens disent parfois qu'une part de la maîtrise de ces chants réside dans la capacité à ménager le silence — une pause intentionnelle qui crée l'espace pour que le dieu du tonnerre réponde. Le silence fonctionne comme une invitation.

Les offrandes sont choisies avec une sensibilité à la fois symbolique et écologique. Les légumes‑racines et les tubercules sont courants parce qu'ils représentent la générosité souterraine et le cycle de la nourriture que la terre rend. De petites nattes tissées de feuilles de bananier, remplies de grains rôtis ou d'un lambeau de poisson fumé, sont déposées aux fourches de ruisseaux. Dans certaines régions, les Semai glissent un peu de résine ou de sève dans une feuille pliée qu'ils placent au pied d'un gros rocher — un présent destiné à adoucir le tempérament du dieu du tonnerre. Les matériaux sont locaux et biodégradables, révélant une pratique qui cherche à rétablir l'équilibre plutôt qu'à accumuler.

Les intervenants rituels — parfois sollicités pour les tempêtes plus sévères — ne sont pas des prêtres au sens hiérarchique, mais des anciens respectés qui détiennent la mémoire : chants, incantations et le sens du moment propice. Leur rôle peut être appelé en renfort quand les rituels habituels n'apportent pas de soulagement. Ils combinent souvent le chant et l'action : disposer un cordon protecteur autour d'un hameau, marquer une limite par des points de chaux peints, ou exécuter un motif court et sec au tambour qui reproduit le rythme des frappes de la foudre. Ces actes sont en partie physiques, en partie symboliques ; ils visent à rétablir le schéma que le dieu du tonnerre reconnaît comme ordonné et respectueux.

Les récits transmis sur d'anciennes négociations avec le dieu du tonnerre fonctionnent comme une forme de jurisprudence. La communauté se rappelle la succession d'offrandes et de paroles qui ont réussi dans des circonstances données. Une tempête violente survenue il y a quarante ans peut encore être racontée dans les moindres détails : qui a mené le rituel, quels chants ont été employés, quelles offrandes ont été laissées, et quel foyer en est sorti relativement indemne. Ces redites servent des fins pratiques ; elles aident la communauté à s'adapter aux nouveaux schémas climatiques en consultant l'ensemble des réponses mémorisées.

La négociation n'est pas toujours simple. Le dieu du tonnerre, selon les Semai, est capricieux parce qu'il est aussi réceptif aux émotions. Si un clan aborde un rituel dans la colère ou avec des querelles secrètes entre ses membres, le dieu perçoit la discorde et peut retenir la pluie ou amplifier les tempêtes. C'est pourquoi bien des rituels commencent par la réconciliation. Les anciens organisent des rencontres où les protagonistes échangent de petits présents, présentent leurs excuses et rétablissent l'harmonie sociale avant que le rituel principal ne commence. Cette chorégraphie sociale reconnaît que la réponse du temps est imbriquée à la cohésion du groupe : les tempêtes sont traitées comme un indice de l'équilibre interne du collectif.

Les défis modernes compliquent l'économie rituelle. La déforestation, les changements agricoles et les nouvelles infrastructures perturbent à la fois les repères familiers du dieu du tonnerre et introduisent de nouveaux acteurs dans le récit écologique. Par exemple, une piste de débardage qui traverse un bosquet sacré peut être lue comme une brèche qu'il faut réparer. Dans certains villages, les anciens ont négocié avec des entreprises forestières pour préserver de petites bandes protectrices de forêt ou pour marquer certains arbres comme inaliénables. Ces protections négociées se comportent comme un rituel contemporain : un accord laïc mis en œuvre pour préserver l'ordre symbolique qui rend lisibles les schémas météorologiques.

La variation climatique impose d'autres adaptations. Quand les pluies tombent à des moments inattendus ou que les saisons s'étirent au‑delà de leurs bornes habituelles, les Semai révisent le calendrier des chants et l'emplacement des offrandes. Ils peuvent exécuter plus fréquemment une ancienne chanson de pluie longue, ou inventer une invocation brève adaptée aux tempêtes plus rapides qui arrivent désormais. Ces innovations sont pragmatiques, mais elles témoignent aussi d'une résilience culturelle. La communauté reconnaît que si le dieu du tonnerre est appelé par de nouveaux signes — par exemple des schémas d'éclairs liés à des émissions industrielles lointaines — les pratiques qui s'adressent à lui doivent changer de forme tout en maintenant un fil de continuité.

Les rencontres avec des étrangers transforment aussi les pratiques. La présence missionnaire, l'éducation formelle et le tourisme ont parfois mal interprété ou idéalisé les rituels, suscitant des échanges maladroits. Dans un village, un guide touristique bien intentionné organisa une fausse chanson de pluie pour des visiteurs, avec accessoires et chants simplifiés. Les anciens furent blessés ; ils estimèrent que la cadence et le sens du rituel avaient été aplatis. Un dialogue ultérieur aboutit à un compromis : le village expliqua respectueusement à l'organisateur les conditions attentives qui doivent entourer l'exécution des chants et favorisa des démonstrations culturelles conduites par la communauté et conservant leur contexte. Le résultat permit un partage culturel sans érosion rituelle.

De façon cruciale, les Semai conservent un ensemble de règles pragmatiques sur les moments où agir seul et ceux où solliciter l'effort collectif. De petits apaisements personnels peuvent souvent calmer des perturbations localisées — une offrande au bord d'un jardin suffit parfois lorsqu'une seule hutte est frappée par un éclair malencontreux. Mais quand les orages prennent de l'ampleur, l'action collective devient nécessaire. Alors tout le village se réunit, parfois avec les hameaux voisins, pour entonner des chants de veille sans interruption et maintenir des feux protecteurs selon des motifs précis destinés à détourner la foudre des lieux d'habitation. Ces moments communautaires renforcent les liens sociaux, transformant la peur en effort coopératif.

Le dieu du tonnerre intervient aussi dans l'instruction morale. Les parents utilisent les récits du tonnerre pour enseigner la patience, l'humilité et le respect du vivant non humain. Un enfant qui prend trop sur un manguier sans offrir de remerciement pourra se voir raconter discrètement l'histoire d'une famille qui connut ensuite une mauvaise saison pour les fruits. La leçon est discrète et tissée dans le quotidien. Elle encourage une forme de réciprocité qui fonctionne comme une éthique environnementale : rendre un peu de ce que l'on prend.

Vivre avec le dieu du tonnerre n'est pas seulement se défendre contre le danger. C'est aussi apprendre à lire le ciel comme un partenaire. Pour les Semai, la prévision du temps implique non seulement l'observation mais une conversation : écouter les motifs du vent comme s'ils étaient des phrases, observer les angles de lumière qui signalent un changement d'humeur de l'air, et prêter attention au comportement des animaux qui a toujours servi de baromètre. De cette manière, le dieu du tonnerre est à la fois défi et maître. On peut le craindre, certes, mais on peut aussi le comprendre. Quand la communauté apprend à interpréter les signes qu'il laisse — la façon dont les nuages s'amoncellent sur une crête particulière ou le moment précis du premier chant des grillons — les gens peuvent agir de façon à protéger leur vie et leurs moyens de subsistance.

En définitive, la relation des Semai avec le dieu du tonnerre est moins une dévotion statique qu'une pratique dialogique. Elle mêle mythe et observation, rituel et ordre social, mémoire et adaptation. Dans un monde en mutation, cette conversation souple devient une sorte de sagesse tranquille : comment honorer le pouvoir sans abandonner son agir, comment transformer la peur en soin structuré, et comment rester à l'écoute du langage du temps pour que chaque tempête devienne non seulement un péril mais aussi un moment de renouveau et d'apprentissage moral.

Conclusion

Les récits des Semai à propos du dieu du tonnerre sont plus que du folklore ; ce sont des protocoles vivants ancrés dans le quotidien. Ces narrations et ces rituels forment une infrastructure culturelle qui organise le comportement face à l'imprévisibilité du temps, transformant l'anxiété en action délibérée. Le dieu du tonnerre, dans l'imaginaire semai, est une présence exigeante mais reconnaissablement humaine : il se souvient, il récompense, il gronde et il pardonne quand on lui en donne la raison. La mémoire communautaire — conservée dans les chants, les offrandes et les noms de lieux — se traduit en résilience. Les anciens instruisent les jeunes, non pas par des décrets, mais en enseignant des chants, en déposant des offrandes et en montrant l'étiquette attentive qui rend les tempêtes gérables. Les pressions extérieures — déforestation, infrastructures modernes et changements climatiques — posent de réels défis à ces pratiques, mais les Semai s'adaptent par la négociation, l'innovation sélective et la préservation de schémas cérémoniels clés. Leur approche suggère une leçon plus large : qu'une relation respectueuse et réciproque avec le monde naturel peut être une forme de connaissance pratique, et non une simple consolation spirituelle. Dans le silence qui précède la tempête, quand les feuilles cessent de bouger et que l'air devient mince et attentif, les Semai guettent une réponse. La voix du dieu du tonnerre, c'est le tonnerre ; ses réponses se manifestent par la douce reprise de la pluie, le retour régulier de la rivière et la rassurante confirmation que la vie continue quand on se souvient de parler au ciel.