Introduction

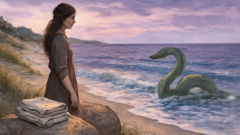

À la courbe de la Vistule, là où le courant ralentit et où les terrasses de pierre du Wawel s'élèvent comme une colonne vertébrale ancienne et usée, Cracovie retint son souffle. La ville avait toujours été un lieu de voix superposées — marchands criant leurs étalages, clochers qui sonnent, enfants se faufilant entre les roues des charrettes — mais pendant un temps un rythme plus sombre imposa sa mesure. Un dragon vivait sous la colline du Wawel, et son ombre tombait sur les étals du marché et les poutres de la cathédrale. Il sortait la nuit de sa caverne, un grondement d'écailles et un souffle brûlant qui calcinait les volets en bois des maisons riveraines. Les paysans poussèrent leur bétail vers l'intérieur des terres, les bergers tinrent leurs troupeaux serrés, et même les chevaliers les plus courageux revenus défier la bête revinrent avec l'armure roussie et le regard creux. Pourtant, parmi les nombreux habitants de Cracovie, une autre forme de courage prit forme. Dans une ruelle étroite, un cordonnier nommé Jakub — mains calleuses par le cuir, yeux vifs comme un chat et cœur accordé aux rythmes des petits miracles — observa la peur de la cité et se prépara à y répondre d'une manière qu'aucun des hommes d'armes couronnés de gloire n'aurait imaginée. Jakub n'avait ni épée ni destrier ; il n'avait que son savoir-faire, sa curiosité et une obstination qui fait les légendes. Voici l'histoire de la rencontre du dragon de Wawel avec un plan né dans un atelier de cordonnier, et de la leçon que Cracovie apprit de nouveau : l'ingéniosité et le soin sont une forme de puissance.

Quand Cracovie se figea : des écailles au-dessus du marché

Le dragon arriva par étapes, comme le font les grandes créatures dans les contes et les rêves. D'abord disparurent des chèvres et une odeur étrange monta du bord de la rivière, quelque chose d'acide et de sulfureux qui s'accrochait au linge et aux cheveux. On disait qu'une bête était venue ; le maire fit appeler les chevaliers, et des discours furent prononcés sous l'entrée voûtée du marché. Les chevaliers étaient splendides dans leurs armures, bannières claquant au vent, et beaucoup crurent que le cuir et le métal pourraient infléchir le destin. Mais quand le premier chevalier s'avança vers la gueule du Wawel et que le dragon ouvrit sa caverne dans un souffle râpeux de fumée et d'étincelles, le cheval s'emballa et la lance du guerrier se plia comme un roseau. Les récits se multiplièrent d'hommes qui avaient tenté et échoué : deux frères roussis jusqu'au silence, un capitaine rentré à mi-chemin dans la vallée, noirci de suie et sans voix, et un jeune écuyer dont le courage se solda par un manteau calciné. La confiance de la cité se fissura d'abord en petits signes — boutiques fermant un jour plus tôt, pains placés sous un linge pour refroidir dans des caves sombres — mais la peur s'élargit en quelque chose de collectif, un silence qui s'installait entre deux sonneries de cloche, une tendresse mêlée d'inquiétude pour ce que chaque nuit pourrait apporter. Les enfants apprirent à réciter les noms des saints et non plus les histoires qui autrefois les faisaient rire.

Cracovie est une ville de textures superposées — tuiles d'argile, pierres sculptées, poutres de bois, et la rivière omniprésente qui mesure le temps comme un métronome. Le Wawel, où évêques et princes se réunissaient, avait ses propres traditions. On laissait des pièces au pied des autels, on allumait des cierges, et l'on se disait que le dragon était une punition ou une malédiction, un vestige des anciennes cartes où les forêts étaient encore peuplées de monstres. Les érudits débattaient de l'origine de la créature — certains y voyaient une épreuve de foi, d'autres un danger naturel sujet à exagération. Mais pour ceux qui vivaient sous son ombre, la question du pourquoi importait peu à côté de celle du que faire. Les enjeux étaient concrets : les ferries sur la rivière, les marchés au poisson, les tribunaux — la vie devait continuer même si la caverne sous la colline expirait de la fumée.

Jakub, le cordonnier, n'était pas un homme que l'on trouvait volontiers dans les prétoires ou les conseils, mais il n'était pas pour autant invisible. Son atelier ouvrait sur une ruelle étroite qui sentait le cuir tanné et la cire d'abeille. Il raccommodait les bottes du boulanger qui gardait ses fours chauds, reprenait les talons du clerc qui écrivait à la chandelle, cousait les semelles du meunier qui marquait le chemin entre les champs dans la boue. Ses mains savaient comment modeler le cuir, lire l'endroit où une couture menacerait de céder, et rendre quelque chose à son intégrité. On le disait silencieux, euphémisme pour quelqu'un qui écoute. Il observait la patience de la rivière et les petites économies de la ville — la façon dont les gens se déplaçaient, où se formaient les files pour le pain, comment les enfants se cachaient des conversations d'adultes. Lorsque commencèrent les demandes du dragon — tributs de bétail ou pièces déposées en certains points de la terrasse — Jakub remarqua que la bête ne prenait que certaines chairs et semblait préférer les animaux jeunes et tendres. Il y avait un appétit, mais aussi un schéma. Les motifs sont l'ami du cordonnier. Jakub se mit à raisonner en termes d'ajustement et de fonction : ce que le dragon mâchait, comment il avalait, et ce qu'une créature de cette taille pourrait faire face à un repas inapproprié.

Les hérauts de la ville promettaient récompenses : or, terres, mariages arrangés. Les chevaliers rêvaient de gloire. Les prêtres appelaient à la prière. Mais Jakub entrevit une autre stratégie. Les chevaliers attaquaient avec lances et fureur, visant la masse du dragon. Jakub, dont le monde avait toujours été plus petit et plus proche du sol, conçut un plan qui abordait le problème à l'échelle requise : non pas un choc d'acier mais une modification de l'appétit. Il en parla peu, se contentant de mesurer le cuir et de façonner un modèle grossier de forme et de poids, testant les coutures à la bougie et les fils à la main. Nuit après nuit, tandis que Cracovie murmurait et s'inquiétait, il cousait, bourrait et expérimentait, usant de la connaissance des matières et de l'économie de la ruelle. Les rumeurs de son projet circulèrent comme le commérage — doucement, comme si l'on craignait que le dragon ne les entende — et certains se moquèrent. Un cordonnier sauvant une ville, disaient-ils, voilà le genre de fable qu'on raconte pour calmer les enfants. Jakub travailla malgré tout, et ses heures silencieuses sous la lampe devinrent le premier véritable antidote au rugissement du dragon.

Parallèlement au travail de Jakub circulaient d'autres courants : des pêcheurs se disputant l'odeur de l'eau, des prêtres débattant d'exorcisme, et une femme qui vendait des moutons à un étal bancal près de la rivière. Elle suivait les allées et venues de Jakub et prêtait parfois une brebis bêlante, un acte où compassion et curiosité se mêlaient. La ville attendit, mais pas longtemps — le temps s'accélère là où la peur court. Le plan de Jakub nécessitait le rythme de la rivière et le timing de la bête. Il assembla patiemment sa solution, non pas avec épée ou prière, mais avec cuir, bourrage et la connaissance de la manière dont on peut orienter un appétit. Au final, ce qu'il offrirait au dragon ne serait pas un affrontement d'armes, mais une mise à l'épreuve des croyances : l'idée que l'ouvrage d'un artisan pouvait surpasser la force brute si souvent célébrée sous les bannières épiques. La scène n'était ni un trône ni un champ de bataille, mais le bord du fleuve et la bouche de la caverne, là où la ville et la colline se rencontrent, et où l'ordinaire peut transformer un métier discret en légende.

L'art du cordonnier : un plan tissé de cuir et d'ingéniosité

Le plan de Jakub ne naquit pas d'orgueil, mais d'un calcul minutieux. Il étudia les traces du dragon et les habitudes des animaux qu'il préférait. Il remarqua que les proies prises au bord de la rivière étaient souvent grasses et jeunes, et que la bête semblait rechercher une viande chaude et odorante. Méfiant face à une attaque directe, il décida d'altérer ce que le dragon recevait. Il offrirait un repas qui paraîtrait propre à être mangé et qui, conçu pour cela, pousserait la bête à se dévoiler complètement et, si la chance — ou l'art — lui souriait, à changer son cours pour toujours.

L'atelier du cordonnier devint un lieu d'industrie conspiratrice. Jakub recruta quelques alliés : la vendeuse de moutons aux mains patientes, un tonnelier qui lui devait un service et pouvait fournir un tonneau, et un apothicaire qui, contre de l'argent ou une paire de chaussures réparées, lui prêta poudres et herbes amères. Ils travaillèrent dans le silence entre le couvre-feu et l'aube, mesurant et cousant. Jakub connaissait le cuir : il pouvait fabriquer quelque chose qui, au premier regard, ressemblait à ce que le dragon attendait. Il prépara des peaux jusqu'à leur donner un éclat, cousit une toison hirsute qui passerait pour de la laine chaude, et la bourra d'un mélange — des herbes qui sentiraient le moelle d'agneau, de fins fragments calcinés pour simuler du sang, et une pâte liant qui gonflerait à l'humidité. Il prit grand soin du poids et de l'équilibre, car les géants de l'appétit se méfient des anomalies ; une offrande étrangement lourde pourrait être jugée immangeable. Jakub façonna donc une créature destinée à être mangée, à la fois convaincante et rusée, afin de transformer la faim du dragon en piège.

Même un plan ingénieux a besoin de mise en scène. Jakub et ses alliés préparèrent la scène le long de la Vistule, là où le courant est lent et la berge peu profonde. Ils amorcèrent le piège tard, un jour où la fumée s'échappait déjà de la bouche de la caverne et où la ville se pelotonnait sous des couvertures d'inquiétude. Une barque fut ramée jusqu'aux bas-fonds et le faux agneau déposé près de la rive, sa toison humidifiée pour dégager la bonne odeur, son bourrage conçu pour accomplir ce que font les artisans : transformer l'essence d'un matériau par l'intention. Des sentinelles guettaient dans les venelles tandis que des enfants épiaient le spectacle depuis les fenêtres, yeux ronds comme des pièces. Le dragon, comme guidé par l'instinct le plus sûr, sortit de sa caverne et glissa vers l'offrande. Jakub se tint où il pouvait voir sans être vu, le visage à demi caché sous une casquette rugueuse. Il sentit son pouls comme un fil récalcitrant qu'il craignait de trop tendre.

Lorsque le dragon s'approcha, il flaira l'air — le sens animal tendu comme des doigts pour palpiter le monde. L'odeur était juste ; la texture aussi ; le dragon prit l'appât sans méfiance initiale. Il déchira la toison et avala morceau après morceau. À l'intérieur, le bourrage commença à réagir à la chaleur et à l'humidité, gonflant d'une façon que Jakub avait minutieusement prévue. L'effet ne fut pas immédiat ; le dragon continua de manger, lourdement et avec délectation, jusqu'à ce qu'un gémissement lent emplisse la vallée. La bête était vieille et fière, et manger pour elle était une sorte de cérémonie, mais la chair mimée à l'intérieur de la peau la modifiait d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée.

Certaines versions de ce conte font exploser l'appât ou faire suffoquer la bête au milieu d'un feu d'artifice ; l'approche de Jakub était plus subtile. Il conçut le bourrage pour déclencher une soif semblable à un vent de désert. Des herbes et des sels, qui facilitent la digestion chez de plus petites créatures, furent amplifiés ; le dragon, assoiffé, quitta son antre et se précipita vers la rivière dans une désespérance que la ville n'avait jamais connue. Il aspira et engloutit jusqu'à faire tourbillonner la Vistule, puis survint quelque chose d'inattendu. Les immenses poumons de la créature, habitués à aspirer la fumée de leur caverne, absorbèrent trop d'eau d'un coup, et l'équilibre entre le feu et le souffle qui alimentait sa terreur vacilla. Le dragon se tordit comme s'il voulait respirer la flamme et la rivière en même temps. Son rugissement fit envoler les pigeons des corniches et fit trembler les vitres, puis il roula vers la berge dans une stupeur qui parut presque une défaite.

Jakub ne se précipita pas pour poignarder la bête. Il n'avait pas prévu la violence, et ses outils étaient aiguilles et alènes, non épées. Ce qu'il cherchait, c'était la mise à nu — la fin de l'avantage secret du dragon. Tandis que la créature gisait en haletant près de l'eau, les hommes du tonnelier tirèrent, et des cordes furent lancées. Les habitants sortirent des maisons, attirés par le tumulte, et ne virent pas un tableau de chevaliers victorieux mais une chose humiliée, embrouillée par sa propre taille et l'ingéniosité d'un artisan. La scène fit fondre en quelque chose de plus doux des décennies de peur endurcie à Cracovie : pitié, émerveillement et une foi renouvelée en la possibilité. Le dragon, épuisé et étrangement rassasié, prit sa dernière grande inspiration râpeuse, puis se recroquevilla lentement et s'enfonça dans l'eau peu profonde. La rivière l'emporta un peu en aval comme pour recouvrer une dette oubliée, et la cité exhala comme si elle avait retenu son souffle toute une vie.

Ce qui suivit fut concret : les hommes halèrent, les femmes lançaient des regards sévères tout en tenant leurs aiguilles, et les enfants coururent chercher pièces et récits. Jakub resta à l'écart, les mains imprégnées d'un léger parfum d'huile et d'herbes, et laissa le moment être partagé par tous. Il ne réclama pas de récompense. Il accepta du pain, un petit paquet de pièces et la gratitude discrète de ceux dont la vie venait d'être libérée de la peur. Cracovie réadapta son histoire. Dans les tavernes, les voix montaient et descendaient tandis que les conteurs brodaient et simplifiaient, comme le veut la tradition. Mais le cœur de l'événement demeura — la solution d'un artisan avait été le tournant, et elle changea la manière dont on concevait l'héroïsme. La force comptait toujours aux frontières des royaumes et du commerce, mais l'esprit, la patience et la connaissance du métier devinrent une forme de bravoure. Les cloches sonnèrent de nouveau, les ventes reprirent, et la rivière — obstinée et indulgente — emporta le souvenir des écailles et de la vapeur en aval. Jakub retourna à son établi. Il recousit des semelles pour le meunier, raccommoda des bottes pour le boulanger, et écouta les mères lui raconter la version favorite de leurs enfants de la soirée où le dragon avait pris fin. La ville érigea de petits souvenirs : une pierre sculptée près de la rivière, puis, plus tard, une statue qui cracherait du feu comme un clin d'œil facétieux, rappelant que même les choses les plus féroces peuvent être adoucies par l'invention et la communauté.

Après le souffle : héritage, mémoire et le feu qui devient récit

Quand le souffle du dragon se tut, la réaction de la cité fut complexe et merveilleusement humaine. Certains exultaient, criaient et tapaient sur des casseroles. D'autres restaient prudents, comme si la joie risquait d'entailler la fine peau neuve de la sécurité. Les prêtres célébrèrent des messes d'action de grâce, tandis que les anciens conseillaient aux jeunes de ne pas laisser l'arrogance enfler chez ceux qui avaient cherché la gloire à la lance. Les chevaliers de Cracovie, dont beaucoup étaient revenus vaincus, trouvèrent des places dans les cortèges et virent leurs noms chantés par des ballades qui mettaient en valeur la couleur durement gagnée de l'armure ; le nom du cordonnier, lui, circula d'abord en courants plus discrets, cousu aux conversations domestiques. Les gens retiennent ce qui sert leurs besoins : les prêteurs préfèrent un héros qui enseigne une méthode ; les enfants, celui dont les mains sentent le pain et la colle. Jakub resta humble. Il raccomoda des chaussures et observa la rivière. Il accepta de modestes récompenses mais refusa les fastes, peut-être parce que sa vie avait toujours été plus petite en étendue mais plus grande en intimité.

Les histoires, comme des braises, changent de forme selon qui les tient. Dans les années qui suivirent, la cité commémora l'événement sous de multiples formes. Un jalon de pierre au bord de la rivière donna une version brève : « Un dragon terrorisa jadis cette colline. » Les récits de taverne brodèrent avec des dragons crachant un feu plus bleu ou des chevaliers qui perdaient leur nom dans la fumée. Les ménestrels jouèrent des airs mélancoliques sur la solitude de la bête et l'ouvrage délicat du cordonnier. Puis, des siècles plus tard, une figure de bronze d'un dragon se dressa près de la colline, une œuvre moderne qui souffle du feu sur un ton moqueur et offre aux visiteurs un écho ludique de l'ancienne peur. La statue devient une conversation entre passé et présent : une ville qui se souvient du danger autant que de l'absurdité de ses propres paniques. Les touristes photographient le bronze cracheur de feu et rient ; les habitants se souviennent du bourdonnement de la vie près d'un lieu chargé de sens.

Au-delà des monuments, la légende façonna le quotidien. Les artisans commencèrent à être regardés avec une certaine révérence, et l'histoire de la manière dont un artisan résolut ce que les armées n'avaient pu faire passa de foyer en foyer. La morale était pragmatique : l'intelligence et le sens pratique méritent une place à côté du courage. Les auberges baptisèrent des plats du nom de l'astucieux agneau du cordonnier ; les enfants se firent gloire d'apprendre un métier utile plutôt que de ne rêver que de bannières et de champs de bataille. Même la façon dont Cracovie organisait sa défense changea légèrement — les autorités prirent à cœur que les menaces exigent parfois une intervention réfléchie plutôt que la force brute. La Vistule continua de couler, impartiale et inévitable, son lit recueillant toutes les histoires qui y tombent. Elle garda les restes d'écailles dans ses méandres profonds, une archive secrète que seuls les pêcheurs et le temps pouvaient digérer. La fin du dragon fut pour beaucoup la preuve que les tempêtes de crise peuvent être affrontées par l'invention et la coopération.

La vie de Jakub ne devint pas un trône. Il continua de vivre parmi des gens dont les soucis étaient souvent petits et urgents : la pantoufle d'un enfant séparée à la couture, un voyageur sans moyens pour s'offrir de nouvelles bottes. Il réparait ce qui devait l'être et prêtait l'oreille quand quelqu'un voulait parler. La ville, elle, incorpora la légende à son identité. La colline qui avait abrité une caverne menaçante devint une scène pour des fêtes, des processions de la cathédrale et l'activité ordinaire des siècles. Le dragon, au bout du compte, fut à la fois créature et métaphore — un rappel que la peur peut être affrontée par des esprits inattendus et qu'une personne seule, habile dans les arts ordinaires de la réparation et de la subsistance, peut changer le destin d'une communauté.

Il existe des fils plus discrets de cet héritage, moins souvent gravés dans la pierre mais tout aussi importants. Les gens apprirent à nommer les tâches et à les transmettre de main en main plutôt que d'exiger un héroïsme singulier. Les métiers s'enseignèrent avec une fierté renouvelée ; les anciens disaient aux enfants que l'apprentissage d'un métier pouvait être aussi noble que l'apprentissage du maniement d'une épée. Ainsi le folklore de Cracovie renforça la dignité du travail honnête. Le dragon de Wawel devint non seulement un récit de terreur et de soulagement, mais une histoire à texture humaine : l'odeur du cuir tanné, le tic-tac d'une montre à mouvement d'horlogerie, la petite générosité de prêter un tonneau ou une brassée de laine. Quand les visiteurs arrivent aujourd'hui, ils trouvent une ville où plusieurs siècles cohabitent — des rues où se rencontrent le gothique, la Renaissance et le verre moderne, une rivière qui conserve son vieux courant, et une statue de dragon qui souffle un feu théâtral lors des soirées fraîches. On leur raconte comment le cordonnier résolut ce que les chevaliers n'avaient pu, et certains sourient, d'autres sont surpris, et beaucoup se souviennent que parfois il faut une main calme et sûre pour recoudre une blessure que toutes les épées du monde n'auraient su atteindre.

Conclusion

L'histoire du dragon de Wawel et du cordonnier Jakub perdure parce qu'elle redéfinit ce qu'un héros peut être. Là où les épopées convoitent bannières et triomphes solitaires, cette légende célèbre le travail persistant des mains qui raccommodent, les petites économies d'une ville qui tiennent les gens ensemble, et l'intelligence qui voit comment un problème peut être remodelé plutôt que seulement frappé. La vallée de Cracovie écoute toujours la rivière, et la colline garde encore ses secrets, mais le récit a transformé une peur en une leçon : l'ingéniosité associée à la communauté peut changer une terreur en récit. Les visiteurs qui parcourent aujourd'hui les terrasses voient du bronze et de la pierre et entendent le souffle mémoré d'un dragon. Ils voient aussi, dans leur imagination, le banc d'un cordonnier, ce lieu où des matériaux ordinaires furent métamorphosés en résultats extraordinaires. Le dragon de Wawel vit désormais surtout comme récit et symbole, rappelant que le danger n'est pas à l'abri de l'artisanat et que, parfois, les transformations les plus profondes commencent par une personne qui sait coudre deux morceaux de cuir jusqu'à ce qu'ils redeviennent un tout.