Introduction

Il existe un lieu le long de la côte battue par les vents de Hawke’s Bay, où les vagues de l’océan Pacifique miroitent de secrets et où la terre respire des histoires plus anciennes que la mémoire. Ici, au cœur d’Aotearoa, les gens de Napier contemplent les eaux sans repos et se rappellent un amour qui a autrefois comblé le gouffre entre les désirs humains et les mystères de la mer. La légende de Pania du Récif, transmise de génération en génération à voix basse, est bien plus qu’un simple conte : elle est un esprit vivant, rappelant qu’en Nouvelle-Zélande, chaque pierre, chaque vague, chaque souffle du vent porte l’écho d’un passé ancestral.

Aux temps où le monde était jeune et où les frontières entre les royaumes étaient aussi fines que l’écume des vagues, les tribus de la côte Est vivaient en harmonie avec la terre, tissant leurs récits dans les collines et les cours d’eau, guidées et protégées par des dieux et taniwha, gardiens tantôt bienveillants, tantôt redoutables. Parmi le peuple du grand pa fortifié appelé Te Kauwae-a-Maui, la vie suivait le rythme des marées et la migration des oiseaux. Pourtant, sous la surface, la mer constituait un monde à part — sauvage, généreux, peuplé d’êtres merveilleux et étranges. Les pêcheurs racontaient avoir aperçu à l’aube de magnifiques jeunes femmes dans l’écume, disparaissant au premier rayon de soleil, leurs rires résonnant comme celui des bellbirds sur les vagues. Certains affirmaient qu’il s’agissait de patupaiarehe, esprits féeriques de la mer ; d’autres disaient que c’étaient les filles de Tangaroa, seigneur de l’océan. Peu accordaient foi à ces récits, jusqu’au jour où un amour si profond et tragique se noua qu’il laissa à jamais son empreinte sur les rochers du récif.

Voici l’histoire de Pania — une ondine à la beauté surpassant la lune, au cœur audacieux assez pour franchir le seuil du monde des hommes vers les mystères marins. Un récit d’enchantement, de joie et de tristesse, qui se déroule sur la côte sauvage et indomptée de la Nouvelle-Zélande. Et tant que le vent gémit dans les phormiums et que les vagues murmurent sur les pierres, la légende de Pania perdure, phare de désir et d’espérance sous les étoiles australes.

La Rencontre de Deux Mondes

Une nuit où la lune pendait basse et ronde au-dessus de Te Whanganui-a-Orotu — la grande baie qui enlace Napier — un silence solennel s’installa sur la terre comme sur la mer. Les marées respiraient lentement, tel un géant endormi, et les anciens pohutukawa dressés sur les falaises semblaient se pencher, avides de la suite de l’histoire qui allait naître.

Karitoki, un jeune chef de la tribu Ngati Kahungunu, était envahi par le trouble. Bien que sa vie soit empreinte de mana et de traditions, qu’il chasse le jour en compagnie des siens et écoute le soir les anciens narrer les exploits des ancêtres autour du feu, une inquiétude restait tapie au creux de son âme. Les prouesses à la chasse et la promesse du pouvoir ne le comblaient pas ; toujours il était attiré par la mer, par le murmure et la fureur des vagues, par l’inconnu qui luisaient au-delà de l’ultime ourlet d’écume. Parfois, tard dans la nuit, il s’éclipsait loin de la protection des siens pour errer sur le rivage caillouteux, laissant les flots froids enlacer ses chevilles, l’esprit vagabond, empli de songes sans nom.

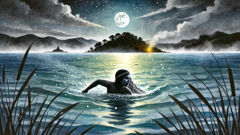

C’est lors d’une de ces nuits, alors que des nuages glissaient sur la lune, argentant les rouleaux, que Karitoki suivit une mélodie mystérieuse. Plus légère que le vent, plus douce que le chant du tui à l’aube, cette musique vibrait d’une tristesse qui étreignait le cœur. Mû par la curiosité et le désir, il descendit jusqu’à la lisière du récif, où les rochers découpaient la mer comme des dents. Là, à demi cachée par un rideau d’algues et d’écume, il la vit.

Pania n’était semblable à aucune femme qu’il eût connue. Sa chevelure tombait en vagues d’encre sur ses épaules, sa peau étincelait d’une lueur mêlant la lumière lunaire à celle, profonde, de l’océan. Ses yeux étaient des abîmes sombres, gardant des secrets aussi anciens que Tangaroa lui-même. Drapée dans un manteau de lin fin orné de coquillages étincelant tels des étoiles, elle chantait à la mer, sa voix érigeant un pont entre espoir et perte.

Karitoki, fasciné, observa sa danse éthérée sur les rochers, ses pas à peine visibles dans l’écume. Lorsqu’elle l’aperçut, elle ne s’enfuit pas : elle lui adressa plutôt un sourire — à la fois timide et audacieux — et l’invita d’un geste à s’approcher. Le cœur battant, il s’avança, incertain de rêver ou d’éprouver la réalité.

Ils échangèrent des paroles douces, hésitantes d’abord, comme pour éprouver la fragile chance de leur rencontre fortuite. Pania révélait peu d’elle-même, si ce n’est qu’elle était fille de la mer, enfant de Tangaroa, et qu’elle ne pouvait fouler les rivages qu’à la nuit tombée. Karitoki lui parla de son peuple, des beautés et des difficultés de la terre, et de ses propres tourments intérieurs.

Nuit après nuit, Karitoki revint au récif. Sous le voile de l’obscurité, ils partagèrent rires et récits, leurs destins se tissant de plus en plus étroitement. L’amour de Karitoki pour Pania grandit, vaste et indomptable comme le Pacifique. Il se demandait si elle ressentait, elle aussi, ce manque, ce désir brûlant d’un ailleurs. Pour Pania, le tiraillement s’intensifiait : la mer était son berceau, mais la chaleur de Karitoki éveillait en elle une ardeur nouvelle et humaine. En ses bras, elle découvrit une douceur qu’elle n’avait entrevue qu’en rêve.

La lune devint le témoin silencieux de leur amour. Au fil des marées, des saisons, leur attachement se renforça. Pourtant, Pania avertissait toujours Karitoki : sa présence sur la terre était éphémère. À l’aube, elle devait rejoindre ses sœurs sous les flots, car l’océan la rappelait avec la force du destin. Malgré cette fatalité, ils chérissaient chaque nuit, tissant des serments d’éternité sous l’infini du ciel austral.

L’Amour et les Ombres sur le Rivage

Au fil des semaines, le lien entre Karitoki et Pania se fit plus intense, mais aussi plus fragile. Dans le silence précédant l’aube, lorsque Pania glissait de nouveau sous les vagues, Karitoki ressentait un vide plus profond encore que celui d’avant leur rencontre. Tout paraissait plus vif — chaque étoile plus lumineuse, chaque vague plus impétueuse. Pourtant, il était hanté par la certitude que Pania appartenait à un autre univers.

Le désir et l’inquiétude se livraient bataille en lui. Il rêvait de la garder à ses côtés en plein jour, de la voir faire partie de son monde autant que de celui de la mer. Il la suppliait de rester, de traverser avec lui le pa au lever du soleil, de partager sa vie au grand jour. Mais Pania était soumise à de très anciennes lois : si elle restait sur la terre après l’aube, la mer la reprendrait à jamais.

Pourtant, l’élan de Pania égalait celui de Karitoki. Elle l’aimait avec une intensité farouche, et chaque nuit où elle émergeait de l’écume, c’était avec une joie mêlée de frémissement. Ensemble, ils inventèrent des rituels secrets — ramassant des coquillages en guise d’offrandes, tressant des mèches de cheveux dans leurs manteaux, tissant des rêves en réalité pour quelques heures précieuses. Leur univers nocturne leur appartenait en exclusivité, cachés du regard des proches de Karitoki comme de celui des sœurs marines de Pania.

Mais dans un petit village, peu de secrets survivent longtemps. Un matin, alors que Karitoki regagnait le pa à l’orée de l’aube, il fut surpris par son cousin. Les murmures commencèrent à circuler — d’étranges lumières sur le récif, les absences de Karitoki, des rires perdus sur les vagues. Les anciens se méfièrent : ils savaient que lorsqu’un mortel fraternisait avec une créature de l’autre monde, le malheur n’était jamais loin. Les frontières entre bénédiction et malédiction étaient ténues, surtout sur cette côte.

La mère de Karitoki, femme sage et sensible au monde des esprits, confronta son fils. Il se confessa — son amour pour Pania, ses origines surnaturelles, son envie de la garder à jamais auprès de lui. Craignant pour sa sécurité, sa mère lui prodigua un avertissement : « La mer est généreuse mais aussi jalouse. Si tu cherches à retenir ce qui appartient à Tangaroa, c’est le malheur que tu attireras. »

Tourmenté par la mise en garde mais incapable de renoncer, Karitoki alla consulter un vieux tohunga, prêtre vénéré et craint pour sa maîtrise des anciens pouvoirs. Celui-ci écouta son récit avec gravité, puis lui parla d’une plante : le karaka. Ses feuilles, mâchées ou infusées dans l’eau, pouvaient rompre une incantation — ou lier un esprit à la chair humaine. Mais un tel pouvoir avait toujours un prix.

Désespéré, Karitoki implora Pania de passer au moins un lever de soleil à ses côtés. Il lui offrit un manteau tissé de feuilles de karaka, le présentant comme un symbole d’amour, de protection contre le froid de l’aube. Pania, partagée entre confiance et appréhension, enfila le manteau à l’approche du jour. À mesure que la lumière montait, elle sentit la lassitude l’envahir, une lourdeur étrange gagnant ses membres.

Elle comprit trop tard ce qu’avait fait Karitoki : les feuilles de karaka épuisaient ses forces, l’ancrant à la terre. Son regard vers Karitoki n’exprimait que douleur — un amour trahi, non par la haine mais par la peur et le désir. L’appel de la mer se fit plus insistant, plaintif. Les voix de ses sœurs montèrent des profondeurs, l’invitant à rentrer.

En larmes, Pania arracha le manteau et courut vers la mer. Karitoki s’élança à sa poursuite, mais ses cris furent engloutis par le tumulte des vagues. Arrivée au bord de l’eau, l’océan ouvrit ses bras, la recueillit. Dans un éclair d’argent et de vert, Pania disparut sous l’écume, abandonnant derrière elle son manteau emmêlé dans les rochers, et un chef, le cœur brisé, sur le rivage.

La Lamentation Éternelle du Récif

La mer était agitée ce matin-là. Le vent gémissait sur le récif, les nuages filaient dans le ciel comme endeuillés. Karitoki chercha désespérément le moindre signe de Pania — un rire, un chant, ne serait-ce qu’un de ses cheveux. Mais elle avait disparu, rappelée par des forces plus anciennes et plus puissantes que tout amour mortel.

Des jours durant, Karitoki erra sur le littoral, refusant nourriture et sommeil. Les habitants de Te Kauwae-a-Maui le virent dépérir, impuissants. Au crépuscule, il s’asseyait parfois parmi les pierres, entonnant de vieux chants d’amour, guettant la moindre lueur d’espoir, implorant le retour de Pania. Certains assurèrent apercevoir son ombre dans l’écume, d’autres crurent entendre sa voix portée par le vent, l’appelant depuis les profondeurs. Pourtant, elle ne revint jamais sur la terre ferme.

Les sœurs de Pania l’accueillirent dans l’autre monde avec tendresse, mais aussi tristesse : elle avait goûté à l’amour des humains et en portait à jamais le manque, une blessure qui jamais ne guérirait tout à fait. Désormais, Pania nageait parmi les récifs de Napier, veillant sur le rivage et sur son aimé de loin. Elle devint à la fois gardienne et pleureuse, son esprit imprégnant chaque bassin de marée et chaque vague brisée.

Avec le temps, Karitoki accepta que son amour ne saurait franchir l’abîme séparant terre et océan. Il honora la mémoire de Pania en plantant des karaka sur les promontoires et en enseignant à son peuple de respecter les bienfaits — et les périls — de la mer. Le récif où ils s’étaient rencontrés devint sacré, autel du désir et du souvenir.

On raconte qu’au gré de certaines nuits où lune et marée sont hautes, Pania danse parmi les flots, mêlant ses rires au cri des mouettes. Les pêcheurs qui s’aventurent trop près du récif aperçoivent parfois une belle jeune femme leur faire signe, ou ressentent une vague de tristesse les envahir sans raison. Encore aujourd’hui, les enfants sont avertis : on ne doit jamais cueillir les feuilles de karaka près du rivage, afin de ne pas troubler la frontière fragile entre les mondes.

L’histoire de Pania vit dans la pierre et le chant. Sa statue orne le front de mer de Napier, l’éternité tournée vers l’océan. On garde d’elle le souvenir d’une beauté douloureuse, mais aussi d’une protectrice — témoin du fait que l’amour, sous toutes ses formes, est à la fois un don et un mystère. Le récif demeure, battu par les tempêtes, caressé par le soleil, murmurant son nom à chaque vague qui le heurte.

Conclusion

La légende de Pania continue de vibrer sur la côte est de la Nouvelle-Zélande, non seulement comme une histoire d’amour perdu, mais aussi comme une leçon profondément ancrée dans la culture d’Aotearoa. Elle rappelle à chacun que certaines frontières ne peuvent être franchies sans en payer le prix et que l’amour n’atteint sa pleine grandeur que lorsqu’il respecte la liberté de l’autre, même au prix le plus élevé. Ici, la relation entre terre et mer demeure sacrée ; le récit de Pania met en garde contre l’envie de posséder ce qui n’appartient pas à notre monde. Il célèbre au contraire la connexion, la vigilance et le respect des mystères qui façonnent nos existences.

Aujourd’hui à Napier, habitants comme visiteurs s’arrêtent devant la statue de Pania ou marchent sur le récif au crépuscule, portés par les battements séculaires de la terre et de la légende. Le ressac porte encore sa chanson — une mélodie d’espoir, de désir, et la promesse que la beauté subsiste même à travers la douleur. Tant que les vagues se briseront sur le récif de Napier et que la lune s’élèvera sur Hawke’s Bay, l’histoire de Pania sera racontée, faisant à jamais partie de l’âme vivante de la Nouvelle-Zélande.