Introduction

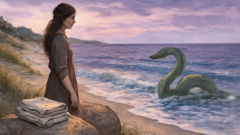

Les nuits où l'air est lourd et que la lune pend bas sur les crêtes calcaires de la Grèce continentale, les villageois ferment leurs volets, resserrent leurs couvertures et parlent à voix basse d'une chose plus vieille que la peur : le vrykolakas. Cette créature, à la fois cadavre et revenant, se meut entre le monde des vivants et la tombe avec une patience implacable, presque putride. Parler du vrykolakas, ce n'est pas se contenter de raconter une histoire de fantômes. C'est retracer la manière dont les communautés se protégeaient autrefois contre l'après-goût étrange de la mort, comment prêtres et sages‑femmes, fossoyeurs et commères préservaient des rites pour maintenir les âmes là où elles devaient être. La légende mêle la géographie à la théologie, la médecine à la superstition, et les malentendus humains ordinaires à des possibilités monstrueuses. Née dans les marges où le christianisme rencontrait des pratiques rurales antiques, le vrykolakas a revêtu bien des visages — un cadavre qui refuse de se décomposer, un prédateur nocturne qui boit aux puits, un esprit agité capable d'apporter peste et putréfaction. Dans les villages nichés entre oliveraies et pentes parfumées de pin, les générations plus âgées se souviennent que certaines morts étaient craintes non parce que la personne était cruelle, mais parce que les circonstances du décès laissaient entendre que l'âme n'était peut‑être pas en paix. Les morts subites, les fins violentes, les suicides, les pécheurs non absous ou les corps rejetés par la mer devenaient parfois les semences des récits de vrykolakas. S'ensuivirent des rituels, parfois tendres, parfois rudes : des pierres posées sur des tombes récalcitrantes, des objets métalliques enfoncés dans la poitrine, le brûlage des cheveux et la récitation de prières jusqu'à l'aube. Cette introduction entame le long chemin à travers ce paysage inquiet — un examen attentif des origines, un catalogue de signes et de protections, et un chœur de récits villageois qui nous invitent à prêter l'oreille aux marges où vivants et morts se rencontrent. En pénétrant ces histoires, gardons à l'esprit que le folklore est à la fois miroir et carte : il reflète les angoisses culturelles et offre des pistes pour les affronter. Le vrykolakas en dit autant sur la manière dont les communautés tentent de vivre après la perte que sur ce qu'elles craignent de voir revenir.

Racines et rites : origines du vrykolakas

Le vrykolakas n'appartient pas à une unique et nette généalogie. Il surgit là où se croisent différents courants de croyance : les notions helléniques des morts agités, les rites chrétiens byzantins, les stratégies de survie de l'époque ottomane et la réponse humaine universelle au deuil et à la mort inexpliquée. Étudier les origines du vrykolakas, c'est lire des siècles de pratiques locales superposées à une doctrine théologique et à des désespérances saisonnières.

Dans les mentions les plus anciennes, voyageurs et ecclésiastiques employaient une variété de termes qui se cristalliseraient plus tard en « vrykolakas » du parler rural. Les textes byzantins, soucieux de l'inhumation correcte et de la rédemption des âmes, laissaient souvent entendre que des morts mal réglées — celles sans confession ni derniers sacrements — pouvaient engendrer une présence persistante. Là où le calendrier chrétien se superposait à d'anciennes coutumes plus sombres, cette inquiétude trouva une expression rituelle. Les idées païennes sur la puissance de la gorge, de la bouche et du cœur restaient tenaces. Si un corps était trouvé les yeux grands ouverts, si le cadavre semblait intact, ou si une personne se noyait ou était tuée soudainement, les communautés prenaient parfois des mesures supplémentaires pour s'assurer que les morts restent morts. Ces actions, à la fois pragmatiques et symboliques, devinrent l'ossature des descriptions ultérieures du vrykolakas.

Les descriptions locales varient. Dans certaines îles et villes côtières, le vrykolakas est un cadavre animé qui marche au crépuscule. Dans les villages montagneux, il prend la forme d'une ombre qui se glisse dans les maisons par les serrures et rend le bétail malade. Les récits oraux évoquent une odeur de terre humide mêlée d'épices qui traîne derrière la créature, et un souffle plus froid que le vent. Les clercs qui consigna ient ces faits les interprétaient souvent comme une possession démoniaque du cadavre, une façon pour des forces maléfiques de tourner en dérision la sainteté de la mort. Les guérisseurs populaires, eux, proposaient des raisons plus terrestres : une maladie non traitée, un corps empêché de retourner au sol ou le cœur troublé de quelqu'un mort injustement ou dans la solitude.

Ces préoccupations pratiques donnèrent naissance à une série de rituels à la fois empreints de révérence et de rudesse. Là où la peur dominait, les villageois plaçaient des pièces sur les yeux, cousaient les bouches, posaient des pierres lourdes sur les couvercles des cercueils ou enfonçaient des clous de fer dans la poitrine. Parfois, on allumait des feux de romarin pour purifier l'air ; d'autres fois, on brûlait les cheveux et les vêtements du défunt pour rompre les attachements. Les prêtres lisaient rituellement des prières et chassaient les revenants présumés à l'eau bénite. Les mesures les plus extrêmes — exhumation, décapitation ou incinération — restèrent rares mais ont laissé leur empreinte dans les archives et les récits de famille ; ces actes, choquants pour nos sensibilités modernes, naissaient souvent d'une terreur collective et de l'impératif de protéger les vivants.

Les anthropologues qui étudièrent le vrykolakas aux XIXe et XXe siècles repérèrent un trait récurrent dans toute la région : le vrykolakas occupe un espace moral flou où se croisent les idées d'une vie bien vécue et d'une mort bien accomplie. La créature n'est pas purement monstrueuse ; elle est un indicateur de rupture sociale. Lorsqu'une communauté ne parvenait pas à accomplir les rites qui rendaient la mort socialement lisible, le vrykolakas comblait ce silence par une narration : un déplacement du blâme ; un lieu où déposer chagrin, colère et la culpabilité des rituels manqués. Dans un paysage de terrasses cultivées qui reposent sur un travail communautaire rapproché, la crainte d'une contamination provoquée par un cadavre agité avait du sens pratique : maladies et fléaux du bétail pouvaient suivre la négligence sociale des corps et des lieux d'inhumation.

Petit à petit, le vrykolakas s'inscrivit dans la littérature et dans les écritures archivistiques des prêtres et des consuls, acquérant de nouvelles caractéristiques à chaque narration. Les récits de voyage transcrivaient un folklore mêlant sensationnalisme et ethnographie. Les ballades locales immortalisèrent des épisodes précis : une veuve qui refusait de remettre son mari mort à l'Église, un pêcheur retrouvé ensanglanté et sans signe de putréfaction après une disparition en mer, un enfant revenu d'une fièvre avec des yeux d'étranger. Chaque histoire brodait le vrykolakas dans le tissu de la vie villageoise, non seulement comme un monstre à craindre mais comme un récit permettant de répéter les saisons du deuil et les codes moraux de la survie communautaire. Au fil des siècles, la créature changea d'étiquettes — de revenant à vampire, en passant par esprit inquiet — mais resta toujours ancrée aux pratiques et aux inquiétudes qui façonnaient la vie rurale grecque.

Comprendre ces racines aide à expliquer pourquoi les remèdes contre le vrykolakas mêlaient fréquemment prière et pragmatisme. Il ne s'agissait pas seulement de chasser un prédateur surnaturel ; c'étaient des moyens de réparer l'ordre social, de réaffirmer les règles qui gouvernent la façon dont on meurt et dont on est commémoré. En ce sens, le mythe du vrykolakas est un instrument culturel de cohésion, une méthode ancienne et parfois brutale pour garantir que les vivants n'aient pas à craindre que les morts se relèvent comme accusation ou comme menace physique.

Signes, protections et visites nocturnes

Partout en Grèce, les signes annonciateurs d'un vrykolakas sont aussi variés que les paysages qu'il hante, mais des motifs se dégagent des témoignages oraux et des archives écrites. On évoquait des visites nocturnes : un proche se levant pour se tenir au chevet, une silhouette se glissant par les volets, un cadavre d'animal retrouvé curieusement intact le matin. D'autres rapportèrent une suite de petits malheurs s'accumulant autour d'un foyer après une mort douteuse — du lait qui tourne durant la nuit, un puits à l'eau trouble, des chiens qui hurlent dans des coins vides. Le vrykolakas était souvent décrit moins comme un corps monstrueux unique que comme une présence perturbatrice qui transformait l'ordinaire en inquiétant.

Parmi les signes les plus persistants, certains étaient physiques. Les proches racontaient que le cadavre refusait de rester immobile, que ses lèvres étaient rouges, ou que ses cheveux semblaient couverts d'une rosée fraîche alors que le sol était sec. Dans les villages côtiers, les corps repêchés en mer qui, inexplicablement, ne présentaient pas de putréfaction étaient soupçonnés ; les villageois craignaient que la mer ne les ait pas entièrement rendus, laissant une demi-vie capable de franchir les seuils. Ces signes transformaient la mort en un danger visible et convertissaient le deuil en vigilance. Les communautés mirent en place des pratiques d'observation simples : veiller sur le corps pendant trois nuits, garder la maison éclairée, et faire dormir quelqu'un avec un couteau sous l'oreiller. La veillée elle‑même était rituelle — des yeux gardés ouverts même quand le cœur voulait se fermer.

Les mesures de protection mêlaient le sacré et le pratique. Les chrétiens invoquaient les saints et la croix ; une garde familière consistait à placer une pièce ou un brin de basilic dans le cercueil pour payer ou purifier le passage. Le pouvoir du fer, depuis longtemps associé à la protection contre les esprits malins, se traduisait par des clous et des outils disposés près des tombes. L'ail et l'huile d'olive, à la fois ressources culinaires et protectrices, figuraient dans les recettes des anxieux. Certaines familles glissaient des pétitions écrites aux saints dans les cercueils en bois ; d'autres allaient plus loin en appelant les prêtres à intervenir par des rites exorcistiques. La logique était simple : le villageois confronté à une mort incertaine voulait garantir que la trajectoire de l'âme aille vers la lumière, et non de retour dans les foyers qui avaient encore besoin d'être tenus.

La visite nocturne — image centrale des récits de vrykolakas — est le moment où le folklore opère de façon la plus viscérale. Les témoignages varient, mais commencent souvent par un bruit tardif : un lent coup sourd contre la porte, un chuchotement semblable au vent à travers les volets, le cliquetis d'une pièce contre le seuil. Ce bruit n'est pas neutre ; il capte l'attention du récit. Quand les villageois se lèvent pour vérifier, ils trouvent l'impossible : des empreintes qui commencent au seuil et disparaissent dans la maison sans origine visible, ou un lit tassé comme si quelqu'un venait de s'en lever. Le bétail est retrouvé vidé et léthargique. Des voisins se réveillent avec l'odeur de terre humide dans leurs chambres et le sentiment d'être observés par une présence qui se meut comme la mémoire et la faim réunies.

Un motif fréquent dans de nombreux témoignages est l'échange d'identité. Le vrykolakas prend parfois l'apparence extérieure d'un voisin récemment décédé, revenant s'asseoir, toucher et parler. Les proches se sentent alors poussés à répondre, à soulever un voile qu'ils n'auraient pas dû. Là est le danger : l'intimité du revenant est son arme. Le folklore enseigne de ne pas se laisser tromper par la ressemblance. Dans un conte crétois, une mère embrassa son fils mort avant qu'un prêtre n'intervienne ; le baiser lui brûla la langue, signe que l'imitation ne vaut pas la réalité du vivant. Dans cette histoire, le vrykolakas use de la ressemblance pour éroder les défenses communautaires. Le remède, dans ces récits, est toujours procédural : retarder le contact physique, convoquer des témoins et s'en remettre à la médiation rituelle.

Les communautés mirent aussi au point une architecture préventive. Les tombes étaient orientées, entourées de clôtures et parfois lestées. Les cas véritablement redoutés étaient ceux où la tombe était trop peu profonde, ou où le défunt avait été enterré à la hâte. En hiver, quand le gel empêchait la terre de se refermer, on craignait que le froid empêche les tombes de bien se sceller. Pour pallier cela, on posait parfois une dalle sur la poitrine ou une pièce sur les lèvres. Dans certains villages, la coutume voulait qu'on place une pierre à l'intérieur du cercueil pour alourdir le cadavre et le dissuader de se relever. D'autres pratiques avaient une logique presque poétique : déposer du basilic sur le cercueil — plante liée tant à la vie culinaire qu'à la purification rituelle — suggérait que la vie domestique pouvait ancrer l'âme.

Pourtant, malgré toutes ces mesures, le vrykolakas resta un élément de la nuit. La présence qu'il incarnait témoignait de l'imprévisibilité de la mort et de la fragilité des protections pratiques face à un monde inexplicable. À mesure que les communautés débattaient des mesures de protection, le folklore répondit par des scénarios adaptables. Parfois les prêtres formalisaient des rites, d'autres fois les sages‑femmes conservaient discrètement des coutumes locales. La leçon durable des récits sur le vrykolakas n'est pas que la magie soit plus efficace que la médecine ou la foi, mais que les sociétés créent des défenses superposées contre l'angoisse de la perte. Le vrykolakas est ainsi à la fois un objet d'horreur et un instrument culturel : il explicite les réseaux de soins et les rituels qui tiennent une communauté ensemble quand la frontière entre vivants et morts paraît incertaine.

Récits villageois : rencontres et conséquences

Les récits de vrykolakas sont souvent locaux et particuliers, racontés avec la cadence de la répétition et les détails qui leur donnent leur piquant. Dans une vallée thessalienne, un vieux berger nommé Nikos revint après avoir disparu pendant trois jours et fut trouvé debout au pied de son propre lit comme s'il y avait été tout le temps. Les voisins grelottaient en rappelant le regard dans ses yeux : pas mort, pas tout à fait vivant, avec une faim qui faisait vaciller de façon irrégulière les cierges de l'église. Le prêtre fut appelé, des rites furent lus, et la veillée continua jusqu'à l'aube, quand la créature se retira à nouveau au cimetière et que Nikos fut de nouveau enterré, une dalle posée sur sa poitrine. Les villageois répètent encore cette histoire comme mise en garde contre le fait de laisser les mourants sans surveillance et comme rappel du coût de la transgression de l'ordre rituel.

Sur les îles, les récits des pêcheurs parlent la langue de la mer. Un pêcheur aimé, tombé par‑dessus bord, fut retrouvé trois jours plus tard sur la plage, sans trace de décomposition et murmurant des voix de l'océan. Sa femme brûla ses filets et brisa ses rames, convaincue que son retour annonçait une menace pour les enfants et les animaux du village. Le matin, un troupeau de moutons trempés gisait éparpillé près de la cour, vidé de vigueur. Les insulaires considéraient ces retours comme un signe que la mer ne l'avait pas entièrement rendu, qu'une part demeurait mariée à l'eau et à la nuit. Pour s'en protéger, ils usaient d'eau de mer pour laver les mains des endeuillés et pendaient des hameçons à des endroits particuliers comme talismans aux vertus protectrices.

Il existe des récits plus sombres. Dans un hameau montagneux d'Épire, une femme ostracisée de son vivant — accusée de sorcellerie et enterrée sans la bénédiction du prêtre local — se mit à apparaître aux fenêtres, frappant du bout de doigts squelettiques. Sa présence coïncida avec une série de maladies chez le bétail, et de jeunes enfants développèrent des rougeurs sans explication claire. Les villageois exhummèrent la tombe et trouvèrent le corps dans un état qu'ils décrivirent comme étonnamment intact au regard du temps écoulé. La solution qu'ils choisirent — décapitation et incinération — paraît aujourd'hui brutale, mais dans leur univers moral ce fut un acte de préservation communautaire. Ils racontèrent l'histoire pendant des générations, non avec triomphe mais avec un tremblement de culpabilité et une morale : abandonner les morts, c'est empoisonner les vivants.

Les conséquences d'un incident de vrykolakas révèlent souvent autant sur les dynamiques communautaires que sur la hantise elle‑même. Les familles ayant subi de tels retours se retrouvaient sous examen. Les voisins se demandaient si elles avaient prié suffisamment, si le cadavre avait été correctement traité, si les proches s'étaient hâtés de régler d'anciens griefs. Le vrykolakas sert de miroir qui grossit les lignes de faille sociales. Quand le malheur frappait, il fallait une explication et une correction. Les rituels — exhumation, bénédiction, brûlage des effets personnels — servaient à la fois de remèdes et d'aveux publics d'erreur : une reconnaissance qu'il s'était produit quelque chose et un engagement à rétablir l'ordre.

Pourtant, toutes les histoires de vrykolakas ne se terminent pas par la violence. Certains récits mettent l'accent sur la réconciliation. Une histoire crétoise relate un cas où une famille, terrifiée à l'idée que leur matriarche morte revienne, choisit des veillées nocturnes fondées sur la conversation plutôt que des actes punitifs. Ils récitèrent des souvenirs de vie, chantèrent de vieilles chansons entre des éclats de prière, et au bout du compte le sentiment de menace diminua. Le récit suggère que l'attention, la mémoire rituelle et la présence communautaire peuvent contrebalancer le retour des morts. Cette variante souligne l'impulsion humaine de prendre soin à la fois des vivants et du souvenir des morts sans recourir à la mutilation.

Tout au long du XXe siècle, à mesure que les villages se dépeuplaient et que la médecine moderne dissipait le mystère qui entourait de nombreuses formes de mort subite, la fréquence des signalements de vrykolakas diminua. Pourtant, la légende ne mourut jamais. Elle prit de nouvelles formes : récits touristiques, collectes folkloriques et articles savants recontextualisant le vrykolakas par le prisme de l'anthropologie et de la psychologie. Les versions contemporaines mêlent parfois les éléments classiques de l'horreur à des préoccupations actuelles — migrations, isolement, changements écologiques — transformant le revenant en métaphore d'une perte qui revient quand les liens communautaires sont trop étirés.

En fin de compte, les histoires villageoises du vrykolakas perdurent parce qu'elles répondent à une question avec laquelle chacun doit apprendre à vivre : comment traiter ceux qui nous quittent trop tôt, et que devons‑nous aux morts ? Qu'il s'agisse des rituels durs d'exhumation et d'entrave ou des actes plus doux de mémoire et de cérémonie, les communautés ont écrit un script pour gérer le risque du retour. La légende du vrykolakas est une véritable réserve pour ces scénarios, une archive orale où se négocient les angoisses des vivants et où l'identité culturelle est, au sens propre, cousue dans la terre sous les pierres tombales. Si beaucoup de ces pratiques anciennes chancellent face aux sensibilités modernes, elles furent en leur temps des stratégies de survie pour des petites sociétés confrontées aux dangers tangibles de contagion, de confusion et à la brutale perturbation sociale d'un deuil non travaillé. Écouter ces récits aujourd'hui nous procure plus que des frissons ; cela ouvre une fenêtre sur la manière dont des communautés entières organisaient le sens autour de la mort et sur la façon dont le folklore peut persister à la fois comme avertissement et mode d'emploi pour les générations à venir.

Conclusion

Le mythe du vrykolakas perdure parce qu'il répond à une question communautaire primordiale : que faisons‑nous quand la mort ne respecte pas les règles que nous avons édifiées autour de la vie ? Sous ses multiples formes, le vrykolakas nous invite à observer comment rituels, croyances et architecture du soin lient les individus entre eux quand le deuil surgit sans invitation. Ces histoires ne sont pas de simples superstitions ; elles forment des réponses culturelles aux angoisses de la perte soudaine, aux dangers d'une inhumation mal conduite et à l'exigence morale selon laquelle les vivants doivent agir pour se préserver mutuellement. Qu'une communauté ait refermé une tombe avec une pierre, disposé du romarin sur un cercueil ou veillé en récitant les noms des disparus, ces gestes signalaient un engagement envers l'ordre dans un monde trop souvent source de confusion. Aujourd'hui, alors que les raisons pratiques de nombreux anciens rites s'estompent avec l'amélioration de la médecine et le déclin de la vie rurale soudée, le vrykolakas demeure un emblème puissant : un rappel que le deuil est un travail collectif et que les histoires — avec toute leur terreur et leur tendresse — nous aident à répéter les rituels qui maintiennent les sociétés. En nous souvenant de ces récits, nous héritons aussi de leurs leçons : prendre soin des morts avec attention, veiller aux vivants avec compassion, et reconnaître que parfois la chose la plus monstrueuse n'est pas une créature grattant à la porte mais le silence laissé par un rituel négligé. Le vrykolakas continuera de hanter notre imagination tant que nous aurons besoin d'un récit pour contenir nos peurs de la mort, de la communauté et de la ligne fragile qui sépare mémoire et menace.