Introduction

Sur les plaines et les zones humides de l'ancienne Moirang, où les roseaux se courbent comme le dos des aînés modestes et où les rivières chantent de lentes chansons anciennes, une histoire vivait si pleinement dans la bouche des gens que même le vent en apprit les cadences. Le Moirang Sai — un cycle épique de légendes — n'était pas un récit unique mais une tapisserie de moments cousus par le temps : des fêtes où les tambours parlaient au cœur, des temples où l'on faisait des vœux sous l'encens et au clair de lune, des marchés où les commérages pouvaient façonner un destin, et des champs où les enfants imaginaient les dieux comme des voisins. Au centre de cette tapisserie vivante se tiennent Khamba et Thoibi, des noms qui portent le poids du désir et la chaleur de l'appartenance. Khamba, un orphelin élevé par des proches modestes, devient une figure de force et de noblesse tranquille. Thoibi, la princesse de Moirang, parcourt les couloirs du palais et les ruelles du village avec une gaieté qui masque un cœur courageux. Entre eux, un fil d'amour s'enroule — lumineux, précaire, inlassable — comme si le destin avait tressé deux âmes en une seule mélodie. Leurs aventures deviennent le pouls d'un peuple : des concours de valeur qui mettent à l'épreuve l'honneur d'un héros, des danses qui scellent des promesses, et des sacrifices qui dévoilent les vérités impitoyables de la jalousie et du pouvoir. Pourtant l'histoire est plus qu'une romance ; c'est le portrait d'un royaume dont l'identité est façonnée par le rituel et la mémoire. Des bateaux laqués qui traversent des lacs tranquilles aux bosquets sacrés où les offrandes brûlent comme des étoiles capturées, le paysage de Moirang est un personnage à part entière. Le récit du Moirang Sai qui suit est une réécriture immersive — ancrée dans les rythmes de la vie du Manipur, riche en détails sensoriels, et façonnée pour honorer à la fois l'universalité de l'amour et la spécificité d'une culture qui chante toujours ses héros. Lisez-le comme un voyageur lit les traits d'une longue carte : attendez-vous à des détours vers des festivals et d'anciens rites, à des pauses à des puits de chagrin, et à des élans soudains de joie lorsque les amants se retrouvent en secret sous un ciel qui connaît à la fois la cruauté et la miséricorde.

I. La naissance d’un héros et d’une promesse

Les premiers chapitres de tout grand cycle commencent souvent par l'ordinaire : une hutte, un étal de marché, un enfant avec une poignée de riz. Les origines de Khamba étaient modestes — un enfant trouvé élevé par sa vieille mère nourricière, une femme dont les mains avaient appris à tisser en murmurant des prières à l'autel du foyer. Moirang lui‑même était aussi modeste, une constellation de toits de chaume et de ruelles étroites, de bateaux laqués glissant sur des eaux parsemées de roseaux, et d'un palais dont les bannières se déployaient les jours de fête comme des promesses lumineuses. Pourtant la modestie n'est pas l'absence de grandeur ; c'en est la graine discrète.

Dès le départ, Khamba montrait une constance hors du commun. Il apprit à lire le temps comme les paysans lisent la terre et à courir avec une rapidité qui surprenait des garçons deux fois plus âgés que lui. Il chasse dans les bois voisins et s'exerce à la lance à l'aube, non parce qu'il cherche la renommée mais parce que le mouvement semble lui apprendre qui il est. Des histoires de son habileté voyagent le long de la rivière : la femme d'un pêcheur évoque le garçon qui a sauvé un héron pris au piège, le fils d'un potier raconte la fois où il sauva un chariot en train de basculer. Ces petits gestes s'accumulent en réputation. À chaque récit, l'image de Khamba grandit — pas comme une statue sculptée, mais comme une présence vivante dans l'esprit des gens qui auront besoin de lui dans les jours à venir.

Thoibi, elle, vit dans la délicate tension du privilège et du désir. En tant que princesse de Moirang, elle arpente les couloirs frais du palais, ses journées rythmées par le rituel. Le palais est un monde de cérémonies : offrandes à l'aube, prêtres chantant d'une voix qui tremble comme de vieilles cordes, et la présence constante d'observateurs dont les yeux mesurent chaque geste. Pourtant l'esprit de Thoibi est agité. Elle observe les marchés depuis de hautes fenêtres, écoute les rires des femmes qui tressent des fleurs dans leurs cheveux, et s'éclipse dès qu'elle le peut pour se mêler au peuple. Elle apprend les chants et les danses populaires — des mouvements que ses précepteurs jugent inconvenants mais qu'elle trouve véritables.

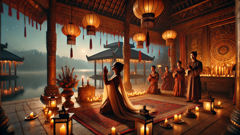

Leur première rencontre est discrète et de bon augure. Un festival a lieu au bord de la rivière — le Thabal Chongba, lorsque la musique attire la communauté comme la marée. Des lanternes se balancent ; de jeunes hommes jouent des tambours ; l'odeur des grains rôtis s'élève. Khamba et Thoibi ne se rencontrent pas sur une estrade mais au bord de la foule. Leurs regards se croisent comme s'ils reconnaissaient quelque chose de plus ancien qu'eux. Dans ce regard partagé, il n'y a ni proclamation ni possession immédiate, mais une reconnaissance comme deux silex qui s'entrechoquent. Pour les témoins, le moment est chargé ; les villageois murmurent que les dieux ont scellé la destinée du couple.

La vie de cour ne peut tolérer les unions spontanées. Les prétendants royaux sont examinés par des cérémonies de lignage et de politique. Le statut de Thoibi met des rouages en marche : alliances à envisager, noms à peser. Pourtant l'amour résiste aux arrangements ordonnés. Les deux commencent une correspondance privée de regards et de petits gestes. Khamba laisse par mégarde des guirlandes tressées aux portes du palais ; Thoibi veille à ce qu'une chanson particulière soit jouée lors d'un festin, sachant que sa mélodie atteindra la lisière de la ville. Quand la nouvelle de leur attachement atteint des oreilles influentes, des courants d'envie modifient l'atmosphère du palais. Certains accueillent favorablement l'union — des voisins qui avaient depuis longtemps espéré que la princesse épouserait un homme au cœur humble — et d'autres y voient un danger. Les histoires des vulnérables ont toujours attiré des forces prêtes à les exploiter ou à les détruire.

Le récit du Moirang Sai pivote autour de ces tensions. Tous les antagonistes ne sont pas des méchants purement façonnés par la malice. Certains sont des gardiens de la coutume qui craignent le changement ; d'autres sont des aristocrates qui voient en Khamba une menace pour leur rang. L'intrigue de cour se déroule avec la précision d'un tissu tissé : de petits nœuds serrés jusqu'à ce que la toile soit tendue. Des épreuves sont posées devant Khamba, certaines publiques, d'autres privées. Il doit prouver sa valeur dans des exploits conçus pour tester plus que la force — la maîtrise des rituels, la grâce dans la danse, la connaissance des coutumes qui font d'un homme un vrai fils de Moirang. Chaque épreuve devient un chapitre où le peuple observe et pèse le sens de la valeur : le courage n'est-il que la capacité de manier une lance, ou est-ce la disposition à accepter la perte pour protéger ce qu'on aime ?

Les réponses de Khamba prennent la forme d'un héroïsme humble. Lorsqu'un buffle sauvage se déchaîne près de la fête et menace la foule, il le maîtrise de mains calmes ; quand un prêtre égare une relique sacrée, Khamba la retrouve sous la barque d'un pêcheur et la rend sans ostentation. Ces actions ne font pas taire l'envie, mais elles suscitent l'admiration. La loyauté de Thoibi est une force discrète, exprimée par de petites rébellions : elle interrompt une procession pour déposer des guirlandes sur un artiste de rue, elle glisse un ruban dans les cheveux de Khamba quand il s'endort après une journée d'entraînement. Leur amour devient folklore : contes racontés par les femmes qui pilent le riz, par les garçons qui lancent des bateaux en argile sur la rivière. Il se transforme en un souffle culturel partagé.

Au‑delà de leurs épreuves personnelles, la saga reflète le tissu spirituel de Moirang. La terre semble conspirer avec la mémoire — les lacs gardent les noms des morts, les temples résonnent d'anciens préceptes, et les fêtes des moissons mêlent gratitude et nécessité d'apaiser des forces peu indulgentes. Dans ce monde, un héros n'est pas seulement quelqu'un qui remporte des batailles ; c'est quelqu'un qui comprend ses obligations : envers les siens, envers la terre, envers l'invisible. Khamba apprend que les rites peuvent être des armes ou des ponts. Lorsque le conseil du palais impose des tests, il ne s'y présente pas seulement sur le plan physique ; il accueille les exigences de l'intimité rituelle et reconquiert le respect par l'humilité et une fidélité constante aux coutumes locales. Ses victoires sont rarement solitaires ; elles sont partagées, reflétées par les habitants qui voient en lui leurs propres aspirations.

Ainsi, la première partie du Moirang Sai est moins un commencement qu'un éveil. Le lien entre Khamba et Thoibi se forge par le lent travail de la présence : pour chaque grande aventure, il y a de nombreux petits actes qui les unissent. Le monde qui les entoure — fêtes, sanctuaires, roseaux murmurants — devient le creuset où s'endurcit leur histoire. Le récit enseigne que l'héroïsme consiste aussi souvent à refuser d'être défini par les circonstances qu'à les conquérir. Et la promesse qui unit les amants n'est pas simplement un vœu privé ; c'est un contrat social entre des cœurs individuels et la mémoire collective. Ce contrat sera mis à l'épreuve par la jalousie, la politique et le destin, et il sera chanté pendant des générations comme l'hymne des enfants de Moirang.

II. Épreuves, trahisons et le fil rouge du destin

Si la première partie du récit est la lente construction des caractères et de la mémoire d'une communauté, la seconde fait avancer le monde avec des vents plus durs. Les récits qui durent sont ceux qui n'épargnent pas à leurs protagonistes les leçons sévères de la jalousie et des erreurs de jugement. Une fois que l'attachement de Khamba et Thoibi devient sujet de conversation, le calcul social du palais vacille. Le pouvoir écoute comme un chien de chasse : lorsqu'il renifle une menace, il tourne autour. Ceux qui profitent de l'ordre établi — chefs de lignage, parents ambitieux et quelques nobles jaloux — conspirent pour limiter l'ascension de Khamba. Les histoires que certains scribes de la cour préfèrent écrire sont celles du maintien du décorum et du paiement des offenses. Mais le destin, à la manière de Moirang, est désordonné : il laisse place à la ruse comme à la compassion.

Les conspirations commencent par de petites offenses. Une faveur refusée lors d'un banquet. Une rumeur soigneusement répandue sur la filiation de Khamba. On laisse entendre qu'il n'est pas d'une descendance pure et donc inapte. Dans une société où le lignage gouverne le rang, de telles insinuations peuvent être fatales. Les défenseurs de Thoibi se lèvent — des femmes du marché, quelques courtisans sympathiques et des hommes humbles qui ont observé les actes discrets de Khamba. Pourtant la conspiration trouve son appui chez ceux dont l'autorité dépend d'un ordre prévisible. Pour faire taire cette romance dissidente, le conseil impose des épreuves plus sévères — des tests conçus pour humilier et exclure. Certaines sont martiales : une chasse arrangée où le succès attribuera symboliquement la propriété des terres ; d'autres sont rituelles : des récitations destinées à prouver la connaissance intime du lignage et des rites sacrés.

Les réponses de Khamba sont guidées par un code intérieur qui place l'honneur au‑dessus de la plainte. Il entre dans les concours non pas avec fureur mais avec une détermination concentrée. Lors de la grande chasse au sanglier — une épreuve destinée à célébrer la prouesse aristocratique — le courage et l'adresse de Khamba sauvent des vies ; lorsqu'un chasseur d'élite est blessé, Khamba est celui qui le soutient puis refuse d'en tirer gloire. Cela trouble encore davantage ses ennemis : son humilité agit comme un miroir qui révèle leur mesquinerie. L'admiration publique grandit, et la jalousie aussi. Le palais devient un théâtre où l'acclamation publique et le ressentiment privé dansent une chorégraphie complexe.

La trahison s'approfondit quand ceux qui sont proches des antichambres du pouvoir mettent tout en jeu pour briser les amants. On propose à Thoibi un mariage arrangé, non par amour mais pour consolider le pouvoir avec une autre famille noble. On la pousse à accepter, et les tambours du palais réclament l'obéissance. Le courage de Thoibi est mis à l'épreuve sur des plans qui dépassent la lance et la danse : elle doit décider d'obéir au devoir royal ou de suivre la petite et têtue boussole du cœur. Elle accomplit ses devoirs avec la grâce attendue d'une princesse tout en trouvant de petites occasions de résistance — lettres échangées sous le couvert de la nuit, messages cachés dans des broderies, instants volés sur les berges où la lune est témoin de leurs projets.

À mesure que les pressions augmentent, Khamba apprend une leçon plus douloureuse : l'amour, dans un monde hiérarchique, n'est que rarement assuré par des victoires seules. Parfois l'ennemi n'est pas un rival mais une institution d'attentes. Pour contrer les desseins du palais, Khamba entreprend une série de quêtes, tant publiques que privées. Il cherche des alliés dans des endroits inattendus — les bateliers dont la connaissance des lagunes lui offre des routes secrètes, les vieux conteurs qui gardent des serments non consignés, et une prêtresse dont les conseils l'aident à naviguer parmi les rituels que le conseil utilise comme pièges. Chaque allié apporte non seulement une aide pratique mais aussi une légitimité culturelle : ils rappellent au royaume que la valeur n'émane pas toujours du pedigree. Les gens qui ont vu grandir Khamba ajoutent leur voix à sa cause ; lorsque le souverain hésite, c'est le murmure public qui devient tonnerre.

Les tournants les plus sombres du récit ne proviennent pas seulement de la politique mais aussi du destin et de la mauvaise interprétation. Des présages mal interprétés et des prophéties malicieusement altérées préparent la scène d'une tragédie qui sera chantée pendant des siècles. À un moment critique, un rituel est accompli censé assurer une récolte abondante et, par extension, sceller la promesse d'une union. Pourtant le rituel est manipulé — un ingrédient mal placé, un verset altéré. Les conséquences sont catastrophiques au regard du symbolisme de l'époque : un signe que les dieux sont mécontents, et donc que l'union ne peut être sanctionnée. Dans une société où la sphère métaphysique influence la gouvernance, un tel présage devient une arme. On pousse Thoibi à renier ses attachements et à accepter les arrangements que le palais élabore. Les amants sont confrontés à un choix : obéir au rituel public ou honorer la vérité privée.

Quand la tragédie finit par arriver, elle se présente comme une série de petites cruautés amplifiées jusqu'à produire des conséquences irrévocables. Une fuite planifiée échoue parce que le rendez‑vous secret est découvert ; un message est mal livré ; un allié est soudoyé ou menacé. La succession des erreurs obéit à la terrible logique d'un chœur grec — chaque faux pas est à la fois un chagrin en soi et la cause d'un chagrin plus profond à venir. Khamba et Thoibi sont contraints de jouer des rôles qu'ils n'avaient ni désirés ni entièrement compris. Leurs sacrifices sont individuels et collectifs. Des amis se perdent ; des réputations sont entachées. Le peuple de Moirang, qui avait autrefois acclamé les triomphes de Khamba, regarde maintenant le récit pencher vers la tristesse.

Pourtant, même au milieu des trahisons et du malheur, le Moirang Sai refuse de n'être que tragique. Il y a des éclats de résilience lumineuse : des villageois qui veillent, de vieilles femmes qui récitent les noms du couple aux nouveau‑nés comme des talismans, et des enfants qui inventent des jeux inspirés de leurs exploits. Dans ces actes de mémoire, la légende se creuse et s'épaissit. L'amour ici n'est pas une lueur privée éphémère mais une braise publique que le peuple entretient. Là où le palais faillit, la communauté préserve. Le récit porte donc deux vérités contrastées à la fois : que les institutions peuvent écraser la tendresse et que la mémoire commune peut la ressusciter. C'est dans cette dialectique — destruction et préservation — que se déploie la véritable œuvre de Moirang.

À mesure que la légende atteint son apogée fiévreuse, les choix finaux des amants prennent un caractère sacré. Qu'il s'agisse de la mort, de l'exil ou d'une mystérieuse fusion avec le paysage sacré, le destin de Khamba et Thoibi transcende les revendications mesquines du pouvoir. L'image finale de l'histoire, dans de nombreuses versions, n'est pas seulement une fin mais une métamorphose : leurs noms enchâssés dans les chansons que fredonnent les mères, leurs exploits peints sur des masques utilisés dans la danse rituelle, leur histoire tissée dans des étoffes qui ornent les autels des temples. Le cycle se referme comme un anneau, car les récits à Moirang sont faits pour être transmis, non achevés. Chaque génération retrace le conte avec de nouveaux accents — tantôt sur le courage, tantôt sur la fidélité, tantôt sur la nécessité de résister à l'autorité injuste. Cette mutabilité est le sang vital de la légende.

Le Moirang Sai devient ainsi à la fois miroir et carte : un miroir renvoyant au peuple ses propres valeurs, et une carte montrant comment parcourir la géographie dangereuse de l'honneur et de l'amour. Le fil rouge qui lie Khamba et Thoibi peut s'effilocher par endroits, mais il ne rompt pas. Même lorsque le palais change de couleurs et que les dirigeants oublient, le peuple se souvient. Dans cette mémoire, Khamba et Thoibi continuent de se mouvoir — sur les berges, dans les jeux d'enfants, au rythme lent des tambours de fête — rappelant à Moirang que certaines promesses perdurent précisément parce qu'elles sont partagées par les nombreux et non thésaurisées par les quelques-uns.

Conclusion

Les légendes perdurent parce qu'elles ne se contentent pas de dire ce qui s'est passé ; elles montrent comment les gens se souviennent et pourquoi. Le récit du Moirang Sai — l'histoire de Khamba et Thoibi — est, au fond, un témoignage du pouvoir de la mémoire collective et du courage fragile et opiniâtre que requiert l'amour. À Moirang, les noms des amants deviennent plus que des noms propres ; ils deviennent des verbes, comme « khamba », qui signifierait agir avec une bravoure au cœur assuré, ou « thoibi », qui signifierait garder une défiance tranquille empreinte de compassion. Leurs issues — qu'elles soient tragiques, transcendantes ou quelque part entre les deux — importent moins que ce que la communauté choisit de transmettre. Au fil des générations, leur histoire a été redéployée : en danse, en étoffes brodées, en représentations rituelles et en légendes murmurées. Elle enseigne que les rites lient les gens autant que le pouvoir, qu'un acte de courage isolé peut faire changer le cours de l'histoire, et que la terre elle‑même conserve la mémoire de ceux qui l'ont aimée. En quittant ce récit pour reprendre vos chemins quotidiens, emportez avec vous un petit morceau du bord de rivière de Moirang : l'idée que l'héroïsme n'est pas nécessairement bruyant, que l'amour exige souvent une patience presque impossible, et que les histoires qu'un peuple choisit de chérir sont celles qui finissent par façonner ce qu'il deviendra. Le Moirang Sai vous invite à écouter — attentivement — les tambours, les roseaux et le faible mais persistant bourdonnement de la mémoire qui maintient les légendes en vie.