Introduction

Il existe des côtes où la mer garde son propre langage lent, et quand le vent ploie les roseaux des marais salés on peut presque entendre le rythme de phrases longtemps retenues par l’eau. Le long de ces chemins — corniches rocheuses chauffées par le soleil, criques qui bercent les barques de pêche, et ports où les vieilles pierres se souviennent encore des pas des marchands venus d’îles lointaines — nagent les Néréides. Elles sont les cinquante filles de Nérée, le Vieil Homme de la Mer, chacune nommée et connue dans les chansons locales, chacune guidée par les marées et les petits rituels des gens de mer. Elles ne sont ni monstrueuses ni distantes ; elles sont voisines comme les mouettes et aussi délibérées que la marée. Un pêcheur peut trouver son filet retissé au matin ; un capitaine peut se réveiller au pâle éclat d’une lanterne enroulée d’algues qui le détourne d’un rocher caché ; une femme en deuil peut sentir une vague presser une minuscule coquille dans sa paume, comme si la mer avait offert une pierre pour se souvenir de quelqu’un. Ce conte assemble trois rencontres — au port, sur un promontoire solitaire au sud, et au cœur d’une tempête — où hommes et femmes apprennent que la miséricorde de la mer n’est pas capricieuse mais tressée de mémoire, de chant et d’un échange de respect. En lisant, imaginez la lumière méditerranéenne : claire, chaude et généreuse ; le sel sur la peau ; le doux claquement des avirons ; la façon dont l’horizon s’installe comme une promesse. Dans cette lumière, les Néréides sont à la fois visibles et invisibles — bouts de mousse, yeux comme des puits profonds, rires qui résonnent à la quille d’un navire. Laissez l’histoire ralentir comme une marée et souvenez‑vous que la mer se souvient en retour.

Chants du port et nœuds usés par le sel

Lorsque la cloche du port sonna l’aube, les jetées abritées fumaient du souffle de la mer et les dernières étoiles se dissolvaient dans le jour. Les hommes travaillaient avec des mains calleuses de cordage et d’aviron ; les femmes portaient des paniers de poissons et d’herbes ; les enfants couraient le long du quai, poursuivant les rubans laissés par la brise marine. Le barreur, le jeune Ioannis, était veille depuis la nuit entière, nourrissant une inquiétude de la manière que les vieux marins appellent une mauvaise passe. Il avait fait vœu à la mémoire de son père — une promesse tacite que le petit sloup de pêche ne quitterait pas le port sans une bénédiction — et pourtant la carte de la mer dans son esprit avait des bords en dents de scie, incertains. La voix de son père vivait dans les gestes du cordage et dans sa façon d’établir une voile, mais d’autres choses manquaient : la main ferme sur son épaule, le rythme exact d’une histoire au soir. Ioannis marcha sur le quai et écouta les façons du port pour lui dire si la journée serait sûre.

Les Néréides étaient des habituées des ports. Elles aimaient les endroits chauds et peu profonds où les pêcheurs raccommodaient les filets et où les enfants lançaient des galets, où la mer goûtait les feux de cuisine et le citron. Par temps ordinaire, elles fouillaient les cordages, défaisant les nœuds que les marins laissaient sans se soucier ; l’hiver, elles posaient des filaments d’algues sur les planches fendues pour que le bois ne s’éclate pas davantage ; lors des tempêtes, elles pressaient un couloir d’eau plus calme, pâle comme du lait, pour faciliter le passage d’un navire. Elles préféraient les petits gestes aux grands miracles : ce sont les petits actes qui rendent possible une vie en mer — un tenon d’aviron remplacé, un murmure sur la manière de réduire une voile face au vent. Ioannis allait apprendre à quel point leur aide pouvait être précise et patiente.

Au fur et à mesure que la matinée se réchauffait, il trouva une simple natte d’algues enroulée sur la proue de sa barque. Elle était tressée selon un motif que sa mère lui avait appris à reconnaître — doubles boucles qui signifiaient la sécurité, un seul nœud pour le souvenir. Il ne savait pas qui l’avait tressée, et pourtant il ne l’ignorait pas tout à fait. Lorsqu’il s’apprêta à défaire les algues, une voix s’éleva de l’eau — fine comme un roseau mais d’un timbre ancien et assuré.

« Tu as peu de talent, mortel, pour croire aux faveurs, » dit la voix. Elle venait de l’angle où la digue rencontrait le quai : un demi‑monde de surface où la mousse se rassemblait en paresseux tourbillons. Là, à demi caché, un visage se leva — pâle comme une coquille, les cheveux filés du vert terne d’algues affamées, les yeux comme de petites profondeurs où nageaient les cailloux du port. Ioannis recula, moitié par prudence, moitié par émerveillement.

« Vous êtes— » commença‑t‑il, puis avala. Il avait entendu les vieilles chansons lors des fêtes, les comptines que les mères chantaient aux enfants pour qu’ils prêtent attention à l’eau. Il avait aussi entendu des histoires selon lesquelles les Néréides pouvaient envoyer un frisson au creux de la nuque lorsqu’on les offensait. Quand il s’inclina, ce fut maladroit et sincère.

« Une servante de Nérée, » dit la femme, et une boucle près de son oreille se mouvait comme un courant. Autour d’elle, dans l’eau, on devinait d’autres silhouettes, comme des mosaïques de lumière et d’ombre — des bras en silhouette peignant les herbes du port, des mains lissant la surface d’une flaque d’huile afin que la lanterne d’un vieux pêcheur prenne la lumière. Elles n’étaient ni géantes ni de petites créatures rabougries. Elles étaient aussi variées que la mer elle‑même : certaines longues et vives, d’autres rondes et lentes, des voix qui s’entrelacent comme différents instruments dans une même chanson.

Elle se présenta lentement — Nerina, dont les doigts savaient lire les coutures d’une coque au toucher ; Melanthia, qui pouvait dessiner des cartes dans le sable rappelant où gisent les récifs ; Thaleia, dont le rire sonnait comme une douzaine de petites clochettes et qui avait une douce colère pour les mouettes lorsqu’on laissait des filets en mauvais état. Elle égrena cinquante noms comme s’il s’agissait d’une broderie : de petites syllabes appartenant aux criques et aux promontoires. La Néréide qui parlait à Ioannis portait un simple collier de coquilles et une tache de rousseur semblable à un grain de sable noir à la clavicule. Elle n’exigea aucun sacrifice, seulement qu’il écoute.

« Tu coupes les vieilles lignes trop vite, » dit‑elle. « Tu es jeune, et des mains rapides font des décisions rapides. Va en mer et reviens ; ravaude les filets avec soin. Quand un homme se précipite, la mer garde une surface mordue. »

C’eût pu être de la raillerie, et c’eût pu être de la douceur. Ioannis répondit que son père répétait toujours que la prudence était pour les vieux. L’expression de la Néréide — l’océan sait rendre ténue la ligne entre le mépris et la compassion — s’adoucit. Elle passa une main le long de la coque comme pour en lire l’histoire des réparations : l’endroit où elle avait heurté une crête de pierre deux ans auparavant, où un propriétaire précédent avait enfoncé une rustine maladroite. Elle fredonna une note ; le grain du bois la reçut et se calma. Un petit boulon se resserra et se mit en place comme si une main invisible l’avait serré. Le filet, alourdi par la pêche de la nuit précédente, réorganisa ses nœuds en boucles plus solides.

Ioannis resta jusqu’à ce que le soleil ait monté, regardant une chorégraphie qu’il tenterait plus tard d’expliquer et qu’il ne saurait rendre. Plus tard, un enfant demanda s’il avait vu une sirène ; Ioannis le corrigea — non, dit‑il — ce n’étaient pas des sirènes, elles étaient plus anciennes et moins romancées par des lèvres rouges et des peignes. Les Néréides rirent doucement de cela, et l’une d’elles apporta à l’enfant une coquille Saint‑Jacques qui, une fois ouverte, laissait voir une minuscule perle de nacre polie comme une promesse. « N’oublie pas de laisser quelque chose derrière, » dit la Néréide, « une chanson ou un clou de figue sèche. La mer prend la mémoire et rend le soin. »

La nouvelle se répandit lentement, comme ce genre de choses sait le faire ; un bateau sauvé d’un rocher caché, un pêcheur trouvant ses filets plus faciles à démêler, un enfant jurant avoir vu une femme marcher sur le dos des vagues. Les villageois commencèrent humblement à laisser de petites offrandes : un morceau de pain, un peu d’huile d’olive, un vieux mouchoir lavé à la main. Ils entonnaient de courts chants avant de mettre à l’eau : pas d’hymnes grandioses mais de petits fils têtus de gratitude. Le port prospéra d’une manière qui se mesurait au retour de bateaux en plus grand nombre et aux rires faciles qui commencèrent à flotter sur le marché comme du linge brillant. Respect et réciprocité n’étaient pas des lois pesantes ; c’étaient des usages quotidiens, et les Néréides répondaient vite quand les humains se souvenaient d’elles par une politesse ordinaire.

Pourtant la mer n’est jamais entièrement hospitalière à tous les cœurs humains. Dans les semaines qui suivirent, Ioannis remarqua des marins qui arrivaient au port et repartissaient le jour même sans penser à la pratique, qui coupaient leurs amarres et maudissaient les mouettes. Certains riaient des offrandes, d’autres les brûlaient par dédain. Les Néréides ont peu de pouvoir sur l’acier dur et encore moins sur les cœurs endurcis. Elles pouvaient raccommoder une corde ici, glisser une lanterne là, chanter une berceuse pour un enfant. Ce qu’elles ne faisaient pas, c’était forcer les hommes à se souvenir. Pourtant, même leurs petites bontés avaient des répercussions ; un navire sauvé crée moins de chagrin pour une veuve, une cargaison préservée garde du grain pour le marché, et là où le grain abonde, on peut se permettre du temps pour les choses sacrées qui lient une côte ensemble. Au port, les chansons changeaient avec les couleurs du jour, et les Néréides tenaient leurs comptes non pas en chiffres mais en gestes : le nœud ajouté, la coquille rendue, la mélodie reprise.

Quand Ioannis prit enfin la mer avec le filet de son père et le soleil du matin dans le dos, il le fit avec une autre sorte d’assise — celle qu’enseignent de petits rituels répétés sur les saisons. Il murmura à sa barque le nom que lui avait donné son père ; il cracha une fois pour porter chance, et fit un petit signe vers l’endroit où Nerina avait été, un remerciement privé. Au large, il trouva des courants plus cléments qu’il n’avait imaginé, et quand une couture de la coque subit un peu de tension, l’endroit où le bois rencontrait la vague soupira et se scella. Il sourit comme on sourit quand on a été veillé, et sut alors que l’amitié avec la mer n’était pas un grand spectacle mais une suite de petites miséricordes pratiques. Le port gardait ses propres chansons, et les gens apprenaient à les chanter.

Le soir venu, cependant, des formes plus vastes du destin commencèrent à se rassembler au‑delà des dents du port : des capitaines rivaux murmuraient de vents changeants, et des marchands parlaient d’une tempête qui montait de la houle du sud. Les Néréides entendirent aussi ces rumeurs et se rassemblèrent là où la côte se courbe et où un phare jette son unique faisceau implacable. Quand on vit de la mer, on sait que miséricorde et danger sont tressés ; souvent ce sont les mêmes mains — humaines et nymphes — qui doivent démêler les deux.

Promontoires, rituels et la coquille de la veuve

Au‑delà du port, où la côte s’élevait en un promontoire aigu, s’étendait un littoral jonché de vieux ancres et des ossements de navires qui avaient oublié la route. Là, les mouettes nichent sur les corniches fissurées, et le thym pousse entre les failles. Le promontoire était un lieu de prières privées — un autel rocheux et honnête pour les petits chagrins. Thérèse, veuve dans son troisième hiver sans son mari, venait chaque semaine sur cette corniche, portant une petite bourse de cuir contenant rien d’imposant : un vieux peigne, un bout de linge brodé, et une poignée de pain sec. Elle alla à l’endroit où la mer peut entendre les parties les plus nues d’une voix humaine, car les gens parlent souvent le plus vrai là où l’horizon est franc et dur.

Thérèse n’avait jamais cru aux grands miracles. Elle croyait à l’entretien d’un jardin, à faire mijoter un pot jusqu’à ce que le bouillon soit riche, à confectionner de petits bouquets d’herbes pour apaiser une toux. Après que le bateau de son mari ne revint pas d’un voyage commercial, elle trouva que les choses pratiques étaient plus faciles que les consolations globales. Pourtant la mer continuait de garder une mesure que les gens ne savaient pas toujours lire. Elle portait son deuil comme une pierre dont elle craignait qu’elle ne roule et n’écrase le village. Sur le promontoire, elle posa la bourse de cuir sur une roche plate, la défit soigneusement comme si elle déballait une petite prière, et disposa ses offrandes en un motif simple : le pain près du bord, le peigne posé dessus, le linge plié avec soin.

Les Néréides aimaient le rituel parce que le rituel ne demande rien d’extravagant et ne rend rien d’extravagant : c’est la conversation de la vie quotidienne — un échange d’attention. Elles préféraient de petits objets réutilisables — un bout de fil solide, un galet poli pour alourdir un filet. Elles notaient la qualité des offrandes : un noyau d’olive pressé dans le sable valait différemment qu’une coupe d’huile d’olive laissée à se répandre. La piété de Thérèse était discrète et précise. Elle parlait à voix haute comme pour marquer chaque heure qui passe, récitant les noms des oiseaux que son mari appelait ses voisins. Elle ne demandait pas à la mer de lui rendre l’homme qu’elle avait perdu. Elle demandait un signe que le monde n’était pas devenu entièrement indifférent.

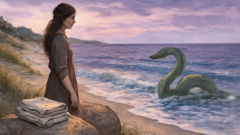

Ce jour‑là, alors que Thérèse pliait le linge, une Néréide nommée Phaessa glissa derrière le rocher le plus proche. Phaessa avait de longs cheveux parsemés de petites perles de verre bleu échouées d’une caisse de marchand il y a longtemps ; ses doigts étaient adroits avec les coquilles et le cordage, et elle fréquentait volontiers ceux qui soignaient les filets avec des mains priantes. En voyant les offrandes soigneuses de Thérèse, sa curiosité pencha vers la compassion. Elle se leva, non pour emporter l’offrande mais pour déposer une petite coquille sur le linge : une coquille en forme d’olive, pâle et parfaite, lisse comme si la mer l’avait elle‑même polie. Thérèse se retourna, surprise, car elle n’attendait personne.

La coquille n’était pas un miracle époustouflant. Elle ne ramènerait pas le mari de Thérèse ni ne remplirait de nouveau les places du bateau. Mais elle contenait une mémoire infime et précise : gravées à l’intérieur, presque invisibles, des lignes qui suggéraient une carte — un point d’ancrage et une étagère peu profonde où une bande d’algues bleuies prenait la lumière différemment. Phaessa ne parla pas tout de suite. Elle observa Thérèse avec la patience de l’eau qui examine la forme d’un caillou. « Nous ne rendons pas ce qui a été pris, » dit‑elle enfin, « mais nous nous souvenons de la présence de ce qui a disparu. Garde la coquille ; mets‑la où tu voudras. Quand le vent viendra fort, pose la main dessus. Tu ne le sentiras pas, mais tu sentiras le rivage s’en souvenir avec toi. »

Les gens du village discuteraient plus tard pour savoir si une telle mémoire importait. Certains dirent que la coquille n’était qu’un jeu de lumière ; d’autres qu’elle n’était qu’un bon caillou. Thérèse elle‑même, qui avait essuyé des larmes dans les plis du linge jusqu’à ce que le tissu ressemble à la surface fripée de l’océan, garda la coquille sur l’étagère de sa cuisine. Lorsqu’elle la posait près d’un bol de figues, elle voyait parfois les lignes gravées attraper la lumière du soir et imaginait fixer une petite lanterne à la poupe du bateau. Elle commença à fréquenter le promontoire non seulement pour se délester mais pour laisser de petites offrandes pour d’autres pertes qu’elle devinait autour de la baie : une pièce pour un marin encore à naître, un cure‑dents sculpté pour une maison qui avait besoin d’un rire.

Les Néréides observaient ces petits rituels et échangeaient des regards qui ressemblaient à la crête des vagues — un type de regard qui porte beaucoup et dit peu. Elles avaient un œil fin pour le chagrin humain parce que le chagrin dérange ce qui est stable : filets, jarres, serments. Un endeuillé laisse ses vêtements au bord, aspire bruyamment un ragoût comme un homme tire sur une corde, frappe du pied le ciel comme pour rappeler à la marée de revenir. Les Néréides apprirent à répondre de façons qui n’effaçaient pas le mal mais en adoucissaient les arêtes : une coquille placée pour aider à se souvenir, une berceuse traînée dans l’air comme un pêcheur traîne sa ligne.

Il fut un temps où les commerçants du village envisagèrent de tirer du promontoire des pierres à vendre à une villa lointaine. L’idée parut d’abord une aubaine : de l’argent, du travail, la chance pour le fils de Thérèse d’apprendre le métier de maçon. Pourtant, dès que le carrier enfonça la première coin, la mer autour du promontoire prit un autre tempérament. Les poissons se déplacèrent comme en désaccord ; les mouettes désertèrent leurs nids pour une saison. Les Néréides se rassemblèrent et chantèrent, non pas fort mais avec insistance. Les chasseurs, habitués à lire les signes de la mer, virent l’eau s’empourprer faiblement au soir, comme si de petites fleurs marines avaient été meurtries. Les villageois, qui n’avaient pas encore entendu un tel chant de leurs voisins sous l’eau, sentirent un malaise dans le ventre et dans leurs moyens de subsistance. Le projet fut abandonné, non pas parce qu’un dieu les avait foudroyés, mais parce que la roche qu’ils voulaient déplacer contenait une tombe d’amphores où des marins d’un autre âge avaient été ensevelis. La mémoire de ceux qui sont morts en mer ne se déplace pas sans conséquence.

Thérèse garda sa coquille pendant cette saison. Quand l’extraction cessa, certains commencèrent à faire de petits pèlerinages au promontoire. Ils laissaient des peignes et de petits objets, et si des enfants demandaient pourquoi, les anciens répondaient simplement : « Parce que la mer se souvient. » Pour Thérèse, la coquille devint partie d’une pratique discrète. Elle apprit à ses voisins et amis à nouer un bout de linge à une branche près du bord pour que le vent emporte leurs noms, un battement doux et flottant de commémoration. Phaessa et les autres Néréides détachaient parfois un morceau de tissu pour le tresser en cordes destinées à de petites lignes de pêche, un échange qui transformait le chagrin en service.

Il est facile d’imaginer l’échange dans un seul sens — de la nymphe à l’humain — mais la vérité est tressée. Les humains donnent à la mer attention et noms ; la mer rend faveur et mémoire. Les rituels ne sont pas des paiements mais des conversations, et le village apprit que la géographie de la bonté exigeait du soin. Le deuil de Thérèse ne disparut pas. Le deuil est aussi têtu qu’une marée. Mais lorsqu’il existe un lieu où déposer le chagrin — un rythme accepté de vaisselle lavée et de coquilles laissées sur une étagère — le poids de la peine devient partagé, et une veuve peut marcher plus loin sans sentir qu’une ombre tire à ses talons. Au fil des années, le promontoire lui‑même devint un lieu qui enseignait aux enfants les vieilles chansons. Ils apprenaient les noms des Néréides comme s’ils étaient des parents : Phaessa aux mains douces, Nerina qui connaissait les nœuds, Thaleia qui riait comme des clochettes. Qu’ils croient ou non à la magie, ils apprirent à laisser à la mer un bout de politesse, et en retour la mer préserva les maisons assez pour que la vie quotidienne continue.

Et à travers tout cela, les Néréides veillèrent aux petites choses — le filet raccommodé, une coquille placée juste comme il faut, une couture rendue à sa place. En fin de compte, la mer n’était ni juge ni sauveur arbitraire ; elle était un voisin ayant sa propre mémoire et une capacité de bonté. Ceux qui apprirent à écouter sa petite langue découvrirent qu’elle répondait par de petites miséricordes, et parfois, par beau temps, par une harmonie qui rendait le chagrin supportable.

Tempêtes, pactes et la mise à l'épreuve du marchand

Les tempêtes sont les moments où la mer parle le plus fort — et souvent le moins indulgemment. Ce sont des instants où les promesses sont mises à l’épreuve, où les nœuds tiennent ou rompent, où la mémoire de l’eau devient urgente et brute. Les commerçants qui ne regardaient que le profit en voulaient à la mer pour son imprévisibilité ; les capitaines plus âgés la voyaient comme une maîtresse dont les gifles étaient dures mais instructives. Kimon, un marchand dont le métier était le cuir et dont les routes commerciales longeaient les côtes comme une couture appliquée, se croyait homme de raison. Il croyait aux registres et à la logique selon laquelle l’argent pouvait payer chaque inconvénient. Lorsqu’un ouragan arriva plus tôt que prévu, il fit confiance à ses cartes, à la veille de ses hommes et à la robustesse de sa coque. Ce en quoi il ne croyait pas, c’était la petite étiquette que pratiquaient les villageois : il se moquait des offrandes laissées sur le quai et brûla un peu d’huile lors d’une fête impatiente pour montrer son mépris des superstitions.

À la mi‑journée, la tempête avait trouvé le golfe, râpant vent et eau. Les vagues commencèrent à se plier comme de grandes mains au‑dessus du navire de Kimon ; les cordages chantèrent sous la tension. Ses hommes, ceux qui avaient été marins depuis l’enfance, ordonnèrent de prendre des ris et exécutèrent le geste par réflexe. Mais dans le chaos — un mât brisé, un câble rompu — quelque chose de vital céda. Le mât de misaine craqua et tomba, se brisant en une pluie de gréements et d’éclats de bois. Kimon, qui avait toujours été pratique en théorie, se retrouva face à une peur très concrète. L’équipage amarra ce qu’il put. Quelqu’un cria que le courant avait changé. Le capitaine donna des ordres. Et à travers le vent, coupant comme une lame, Kimon entendit ce qui pouvait être une voix mais qui était peut‑être seulement la mer : un chœur, étagé et clair, se déplaçant dans les interstices entre les vagues.

Quand la tempête se retira aussi vite qu’elle était venue — un raclage puis un silence — le navire entra en boitant dans la crique la plus proche, la plupart des hommes vivants mais épuisés. Le registre de Kimon avait perdu bien plus que ce qu’il imaginait ; de grandes amphores d’huile s’étaient fendues, des rouleaux d’étoffe avaient été ruinés, et la coque elle‑même présentait une humidité qui ne la rendait pas sûre pour la navigation. Il aurait pu être amer — la colère est un compagnon fidèle quand la survie a coûté cher — mais la souffrance visible de son équipage était immédiate et humiliante. Pourtant, il refusa de demander quoi que ce soit à la mer. Il s’occupa plutôt de calculs : réparations, pertes de profit, coût des voiles.

Les Néréides sont parfois mal lues comme étant douces parce qu’elles sont belles et qu’elles préfèrent les petits actes, mais elles honorent aussi les accords contraignants. Elles reconnurent un homme comme Kimon — capable, entêté et dans le besoin d’un peu d’humilité. Une Néréide à patience plus lente, Lysara, qui aimait les marchés et les pactes, apparut près de la poupe d’une manière qui fit sursauter l’équipage. Elle lui offrit un marché comme on offre un registre plutôt qu’un miracle. « Nous pouvons t’aider, » dit‑elle simplement. « Nous pouvons honorer ton navire par des corridors d’eau claire et maintenir tes coutures serrées pendant que tes hommes réparent le mât. En échange, tu dois honorer les rites côtiers d’un lieu où tu feras commerce. Ce n’est pas un paiement pour le sauvetage mais un contrat de soin mutuel. Promets‑nous que tu ne tailleras pas les corniches de la baie pour en faire de la pierre, que tu ne brûleras pas les herbiers de kelp, que tu donneras une part de ta cargaison aux bourgades qui ne peuvent pas acheter, que tu apprendras à tes fils à raccommoder et non à mépriser. »

Kimon, dont la première pensée fut la perte et la survie, se vit demander un marché qui lui demandait bien moins que ce qu’il croyait devoir. Il aurait pu refuser ; il aurait pu lui dire que les accords se signent à l’encre, pas au sel et au chant. Mais, mû par la peur et par la fatigue visible de ses hommes aux mains tremblantes lorsqu’un travail propre était requis, il accepta avec une sincérité brute. Il promit de changer légèrement la façon dont son commerce touchait le rivage. Lysara, dont les mains savaient tresser les courants et dont la voix pouvait tendre un cordage à l’exactitude, chanta une courte note et un chenal d’eau plus calme s’ouvrit comme un éclat de verre blanc. L’équipage répara le mât et la coque avec une vitesse qui semblait aidée par des mains invisibles. Quand le dernier boulon se coucha, Lysara replongea, laissant un ruban d’algue verte noué à la gouverne comme marque de l’échange.

De retour au port, Kimon entreprit le lent et coûteux travail de modifier ses routes et ses politiques. Il apprit à laisser des ancres là où les vieux marins le suggéraient pour protéger les frayères, et quand son registre en pâtit, il découvrit l’architecture d’un autre profit : un commerce régulier avec une offre saine. Il commença à allouer une partie de sa cargaison aux hameaux les plus pauvres, dont la gratitude les transforma en marchés loyaux. Il apprit à ses fils à faire des nœuds et à ravauder avec patience plutôt que de payer d’autres personnes qui le feraient sans soin. Au fil des saisons, le coût de ce changement s’équilibra par de meilleurs équipages et moins de pertes soudaines. Le nom de Kimon, autrefois associé à des transactions impitoyables, finit par signifier un commerce prudent. Il raconta plus tard ce marché non comme un mythe à sensation mais comme une lente altération d’habitude, le genre de changement de caractère qui peut sauver beaucoup de vies.

Tous ceux qui firent des marchés avec les Néréides ne tinrent pas leurs promesses. Certains conclurent des pactes propres puis les rompirent, pensant que la mer ne remarquerait pas ou qu’ils pourraient soudoyer l’eau par la richesse. Les conséquences n’étaient pas toujours immédiates mais elles savaient revenir : stocks de poissons réduits, bancs cachés révélés au moment des pêches, cargaisons qui pourrissaient sans raison. L’économie des Néréides n’est pas un registre de pièces d’or ; c’est une comptabilité de réciprocité. Elles équilibraient la bonté par l’attente. Comprendre leur éthique, c’est voir que la gérance n’est pas un sentiment mais une pratique : soin du littoral, pêche attentive, laisser des fragments d’attention. Ceux qui traitaient l’océan comme une simple ressource eurent souvent la mer moins obligeante.

Il y eut aussi des gens, rares et généreux, qui traitèrent la mer comme un partenaire communautaire. Ils organisèrent des fêtes en l’honneur des Néréides à chaque solstice, non pour apaiser mais pour célébrer. Ils déposaient des lanternes dans l’eau pour marquer les chenaux sûrs, et ils apprenaient à leurs enfants des chants qui nommaient chacune des sœurs néréides. Certaines des sœurs prenaient part aux fêtes de petites façons — arrangeant les lanternes de kelp pour qu’elles prennent la lumière, choisissant une note dans le chœur. Ce n’étaient pas de grands rituels pour obtenir des faveurs ; c’étaient des moyens d’ancrer la mer dans la trame de la vie quotidienne. Kimon, autrefois sceptique, se tenait parfois sur le quai pendant une telle fête et écoutait un batelier égrener une liste de noms. Il parcourait la cicatrice sur sa paume venue de réparations faites dans le noir et souriait, conscient que son activité était devenue moins précaire.

La tempête qui avait failli emporter le navire de Kimon marqua un tournant dans l’histoire partagée du village. Elle leur apprit que commerce et soin n’étaient pas séparés et que les promesses à la mer n’étaient pas des superstitions fantasques mais une forme d’éthique pratique. Les Néréides restèrent telles qu’elles avaient toujours été — discrètes dans la plupart de leur aide, minutieuses dans leur mémoire et capables de participer au lent travail de changer les coutumes humaines. Pour ceux qui choisirent d’écouter, la mer offrit des couloirs de miséricorde ; pour ceux qui lui tournèrent le dos, la mer posa des obstacles comme une ponctuation naturelle. Au fond, la mise à l’épreuve de Kimon ne se résuma pas à l’altération de ses listes de cargaison mais au réarrangement de sa vie en un motif qui fit de la place à la mémoire de la mer. Il trouva un type de profit qu’on ne peut toujours compter, mais qui calma ses mains assez longtemps pour que ses héritiers aient moins de jours de lutte et plus de travail stable.

Tempêtes, pactes et réparations : le domaine des Néréides est plein de ces actes où le petit et le grand se rencontrent. La mer tient un registre écrit en courants et en coquilles ; ceux qui savent déchiffrer son écriture apprennent à vivre selon ses règles, et ceux qui l’ignorent se retrouvent à la dérive à plus d’un titre.

Conclusion

La mer se souvient d’une manière qui n’est ni purement bienveillante ni purement punitive ; elle garde des histoires de soin et d’oubli dans des courants tressés et dans la mémoire des coquilles. Les Néréides, cinquante filles de Nérée, sont moins une armée de faiseuses de miracles qu’un voisinage de voisines : elles raccommodent et chantent, elles rappellent et concluent des marchés, et elles rendent les plus petites courtoisies avec une grâce précise et pratique. Le village apprit à façonner ses rituels non par peur mais par la logique modeste qu’un paysage de bonté perdure. Les enfants grandirent en connaissant non seulement les noms de leurs parents mais les noms des sœurs sous les flots. Les marins apprirent à leurs fils le nœud avec révérence. Les marchands modifièrent leurs registres d’une façon qui équilibrât commerce et gérance. Les veuves tinrent des coquilles sur leurs étagères comme de petits registres de mémoire. Et quand une tempête s’élevait pour engloutir un mât, les Néréides étaient là, dans l’entre‑deux — signalant la voie sûre, adoucissant une couture, offrant un marché qui ancrât un homme qui, autrement, aurait été perdu. Ce ne sont pas de grands miracles de conversion tonitruante ; ce sont, au contraire, des ajustements constants qui maintiennent une côte en fonctionnement : filets raccommodés, lanternes qui balisent les rochers, coquilles déposées pour se souvenir. Si vous écoutez la Méditerranée à l’aube, vous pouvez presque entendre comment elle catalogue chaque courtoisie et chaque affront. La mer répond à ceux qui se souviennent d’elle, et les Néréides répondent par une forme d’attention à la fois farouche et ordinaire. Quand vous laissez un morceau de pain au bord de l’eau, nouez un ruban au maquis du promontoire ou apprenez à un enfant à ravauder correctement un filet, vous ne pratiquez pas seulement un rituel — vous entrez dans un système de soin que l’autre espèce, celle de la mer, honorera à sa manière. Telle est la vieille et vraie leçon que les Néréides enseignent : nous appartenons à un monde de soins mutuels, et les actes les plus simples d’attention s’accumulent en une large miséricorde qui garde les marins en vie, les cuisines pleines et la côte chantant ses longues chansons patientes.