Introdução

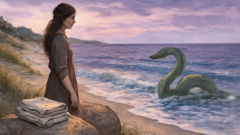

Nas noites em que o ar fica pesado e a lua pende baixa sobre as cristas calcárias da Grécia continental, os moradores fecham as postas, apertam os cobertores e falam em voz baixa de algo mais antigo que o medo: o vrykolakas. Essa criatura, ao mesmo tempo cadáver e espectro retornante, move‑se entre o mundo dos vivos e a sepultura com uma paciência rançosa. Falar do vrykolakas não é apenas narrar uma história de assombração. É traçar como as comunidades se protegiam do retrogosto inquietante da morte, como padres e parteiras, coveiros e cozinheiras fofoqueiras preservavam ritos para manter as almas onde pertenciam. A lenda dobra a geografia na teologia, a medicina na superstição e mal‑entendidos humanos comuns em possibilidades monstruosas. Nascido nas margens onde o cristianismo encontrou práticas rurais antigas, o vrykolakas mostrou muitas faces — um cadáver que se recusa a apodrecer, um predador noturno que bebe em poços, um espírito inquieto capaz de trazer peste e decadência. Em aldeias encravadas entre olivais e encostas perfumadas de pinho, as gerações mais velhas lembram que certas mortes eram temidas não porque a pessoa fora cruel, mas porque as circunstâncias de sua passagem sugeriam que a alma poderia não estar em paz. Mortes súbitas, fins violentos, suicídios, pecadores não confessados ou corpos que voltavam do mar às vezes viravam terreno fértil para contos de vrykolakas. O que se seguia eram rituais, alguns ternos, outros duros: pedras colocadas sobre sepulturas obstinadas, metais cravados no peito, a queima de cabelos e a recitação de orações até o amanhecer. Esta introdução inicia a longa caminhada por essa paisagem inquietante — um exame cuidadoso das origens, um catálogo de sinais e proteções, e um coro de relatos de aldeias que nos pedem para ouvir de perto as margens onde vivos e mortos se encontram. Ao entrar nessas histórias, lembre‑se de que o folclore é ao mesmo tempo espelho e mapa: reflete ansiedades culturais e oferece caminhos para sobrevê‑las. O vrykolakas diz tanto sobre como as comunidades tentam viver depois da perda quanto sobre o que temem que volte para assombrá‑las.

Raízes e Ritos: Origens do Vrykolakas

O vrykolakas não pertence a uma única história de origem bem definida. Em vez disso, surge quando diferentes correntes de crença se cruzam: noções helênicas de mortos inquietos, ritos cristãos bizantinos, estratégias de sobrevivência do período otomano e a resposta humana universal ao luto e à morte inexplicada. Estudar as origens do vrykolakas é ler séculos de práticas locais sobrepostos à doutrina teológica e ao desespero sazonal.

Nas primeiras menções registradas, viajantes e clérigos usavam uma variedade de termos que mais tarde se consolidariam no vrykolakas da fala rural. Textos bizantinos, preocupados com o enterro adequado e a redenção das almas, frequentemente sugeriam que mortes impróprias — aquelas sem confissões ou ritos finais — podiam produzir uma presença persistente. Em lugares onde o calendário cristão se sobrepunha a folclores mais antigos e sombrios, essa ansiedade encontrou expressão ritual. Ideias pagãs sobre a potência da garganta, da boca e do coração permaneceram resistentes. Se um corpo era encontrado com os olhos abertos, se o cadáver parecia incorrupto, ou se alguém se afogasse ou morresse de forma súbita, as comunidades às vezes tomavam medidas extras para garantir que os mortos permanecessem mortos. Essas ações, pragmáticas e simbólicas, tornaram‑se a estrutura para descrições posteriores do vrykolakas.

As descrições locais variam. Em algumas ilhas e cidades costeiras, o vrykolakas é um cadáver animado que caminha ao anoitecer. Em aldeias montanhosas, é uma sombra que se espreme pelas casas através das fechaduras e adoecia o gado. Relatos orais falam de um cheiro como de terra molhada e especiarias que acompanha a criatura, e de um hálito mais frio que o vento. O clero que registrou supostos incidentes frequentemente enquadrava o fenômeno como possessão demoníaca do cadáver, uma forma de forças malignas zombarem da santidade da morte. Curandeiros populares, por outro lado, sugeriam razões terrenas: uma doença não tratada, um corpo não permitido a voltar ao solo, ou o coração inquieto de alguém que morreu de maneira injusta ou solitária.

Essas preocupações práticas deram origem a um conjunto de rituais que soam ao mesmo tempo reverentes e implacáveis. Onde o medo dominava, aldeões pregavam moedas sobre os olhos, costuravam bocas, colocavam pedras pesadas sobre tampas de caixão ou cravavam pregos de ferro no peito. Às vezes, acendiam fogueiras de alecrim para purificar o ar; outras, queimavam cabelos e roupas do falecido para romper vínculos. Padres liam orações e afastavam os retornados com água benta. As medidas mais extremas — exumação, decapitação ou imolação — eram raras, mas deixaram marcas nos arquivos e nas histórias de família; esses atos, horríveis para sensibilidades modernas, frequentemente surgiam do terror comunitário e da obrigação de proteger os vivos.

Antropólogos que estudaram o vrykolakas nos séculos XIX e XX encontraram uma figura persistente por toda a região: o vrykolakas ocupa um espaço moral cinzento onde crenças sobre a vida adequada e a morte adequada se cruzam. A criatura não é puramente monstruosa; é um índice de ruptura social. Quando uma comunidade não conseguia cumprir os ritos que tornavam a morte socialmente legível, o vrykolakas preenchia esse silêncio com uma narrativa: um desvio de culpa; um lugar para depositar a dor, a raiva e a culpa por rituais falhos. Num cenário de campos em terraços que dependem de trabalho comunitário próximo, o medo de contaminação por um cadáver inquieto fazia sentido prático: doenças e afecções no gado podiam seguir‑se à negligência social de corpos e locais de sepultamento.

Por fim, o vrykolakas foi consagrado na literatura e nos arquivos de padres e cônsules, adquirindo novos atributos a cada recontagem. Diários de viagem transcreveram um folclore que equilibrava sensacionalismo e etnografia. Baladas locais imortalizaram contos específicos: a viúva que se recusou a entregar o marido morto à igreja, o pescador encontrado ensanguentado e incorrupto depois de perdido no mar, a criança que voltou de uma febre com olhos de estranho. Cada história bordou o vrykolakas no tecido da vida aldeã — não apenas como um monstro a temer, mas como um roteiro para ensaiar as estações do luto e os códigos morais da sobrevivência comunitária. Ao longo dos séculos, a criatura oscilou entre rótulos — de retornado a vampiro a espírito inquieto — mas sempre permaneceu ancorada nas práticas e ansiedades que moldaram a vida rural grega.

Compreender essas raízes ajuda a explicar por que os remédios contra o vrykolakas frequentemente combinavam oração e pragmatismo. Não eram apenas tentativas de afastar um predador sobrenatural; eram formas de reparar a ordem social, de reafirmar as regras que governam como as pessoas morrem e como são lembradas. Nessa visão, o mito do vrykolakas é uma ferramenta cultural para manter a coesão: um modo antigo e por vezes brutal de garantir que os vivos não precisem temer os mortos que se erguem como acusação ou ameaça física.

Sinais, Proteções e a Assombração Noturna

Por toda a Grécia, os sinais de um vrykolakas são tão variados quanto as paisagens que assombram, mas padrões aparecem em testemunhos orais e registros escritos. Falava‑se de visitas noturnas: um ente querido que se levantava para ficar à beira da cama, uma figura que se esgueirava pelas postas, um cadáver de animal encontrado estranhamente inteiro pela manhã. Outros relatavam uma sucessão de pequenos infortúnios que se agrupavam em torno de uma casa após uma morte duvidosa — leite que azedava da noite para o dia, um poço com água turva, cães que uivavam para cantos vazios. O vrykolakas era frequentemente descrito menos como um corpo monstruoso único e mais como uma presença disruptiva que transformava o ordinário em algo inquietante.

Alguns dos sinais mais persistentes são físicos. Parentes contavam que o cadáver se recusava a ficar quieto, que seus lábios estavam vermelhos ou que seu cabelo parecia coberto de orvalho fresco quando o chão ao redor estava seco. Em vilarejos costeiros, corpos recuperados do mar que inexplicavelmente não apresentavam putrefação eram suspeitos; os habitantes temiam que o mar não os tivesse tomado por completo, deixando uma meia‑vida capaz de atravessar limiares. Esses sinais tornavam a morte um perigo visível e transformavam o luto em vigilância. As comunidades criaram práticas simples de observação: velar o corpo por três noites, manter a casa iluminada e fazer alguém dormir com uma faca debaixo do travesseiro. A vigília em si era um ritual — olhos abertos mesmo quando o coração queria fechar.

As medidas de proteção misturavam o sagrado e o prático. Cristãos invocavam santos e a cruz; uma proteção comum era colocar uma moeda ou um raminho de manjericão no caixão para pagar ou purificar o caminho. O ferro, associado há muito à proteção contra espíritos malignos em muitas culturas, era usado em pregos e ferramentas junto às sepulturas. Alho e azeite, símbolos de vida e de proteção material, apareciam nas receitas dos receosos. Algumas famílias guardavam petições escritas a santos dentro do caixão; outras iam além, chamando padres para intervir com ritos exorcísticos. A lógica era simples: quem enfrentava uma morte incerta queria garantir que a alma seguisse rumo à luz, não de volta às casas que ainda precisavam ser cuidadas.

A visita noturna — a imagem central nas histórias de vrykolakas — é onde o folclore exerce seu efeito mais visceral. Os relatos variam, mas frequentemente começam com um som tardio: uma batida lenta na porta, um sussurro como vento entre as postas, o tilintar de uma moeda no limiar. Esse som não é neutro; é a exigência de atenção da história. Quando os aldeões se levantam para verificar, encontram o impossível: pegadas que começam no limiar e se desfazem dentro da casa sem origem aparente, ou a cama afundada como se alguém houvesse acabado de sair. Animais são encontrados exauridos e letárgicos. Vizinhos despertam com cheiro de terra úmida em seus quartos e a sensação de serem observados por uma presença que se move como memória e fome combinadas.

Um motivo comum em muitos testemunhos é a troca de identidade. O vrykolakas às vezes aparece na forma exterior de um vizinho recentemente falecido, voltando para sentar, tocar e falar. Os entes queridos sentem‑se inclinados a responder, a puxar um véu que não deviam. Esse é o perigo: a intimidade do retornado é sua arma. O folclore ensina a não se deixar enganar pela semelhança. Numa história de Creta, uma mãe beijou o filho morto antes que o padre pudesse intervir; o beijo queimou sua língua, sinal de que a imitação não equivalia à realidade dos vivos. Nessa narrativa, o vrykolakas usa a semelhança para corroer as defesas comunitárias. O remédio nesses relatos é sempre de ordem prática e ritual: adiar o contato físico, convocar testemunhas e recorrer à mediação ritual.

As comunidades também desenvolveram uma arquitetura preventiva. Túmulos eram orientados, cercados e às vezes pesados. Os casos realmente temidos eram aqueles em que o sepultamento fora raso demais ou feito às pressas. Nos meses frios, quando a geada impedia que a terra se fechasse, as pessoas receavam que o frio deixasse os túmulos mal selados. Para compensar, colocavam uma laje sobre o peito ou uma moeda sobre os lábios. Em algumas aldeias, o costume era colocar uma pedra dentro do caixão para manter o cadáver pesado e relutante em erguer‑se. Outras práticas tinham uma lógica poética: dispor manjericão sobre o caixão — planta associada tanto à vida culinária quanto à purificação ritual — sugeria que a vida doméstica podia ancorar a alma.

Ainda assim, apesar de todas as medidas, o vrykolakas manteve‑se como presença noturna. A figura que personificava falava da imprevisibilidade da morte e da fragilidade das proteções práticas diante de um mundo inexplicável. Enquanto as comunidades debatiam medidas protetivas, o folclore respondia com roteiros adaptáveis. Às vezes os padres formalizavam ritos; outras, as parteiras preservavam discretamente costumes locais. A lição duradoura das histórias de vrykolakas não é que a magia supere a medicina ou a fé, mas que as sociedades criam defesas em camadas contra a ansiedade da perda. O vrykolakas é, portanto, tanto objeto de horror quanto instrumento cultural: explicita redes de cuidado e rituais que mantêm a comunidade unida quando a fronteira entre vivos e mortos parece incerta.

Histórias das Aldeias: Encontros e Consequências

As histórias de vrykolakas são muitas vezes locais e particulares, contadas com a cadência da repetição e os detalhes que as tornam cortantes. Num vale da Tessália, um velho pastor chamado Nikos desapareceu por três dias durante o inverno e foi encontrado em pé ao pé de sua própria cama como se lá tivesse estado o tempo todo. Os vizinhos estremeciam ao lembrar do olhar dele: nem morto, nem totalmente vivo, com uma fome que fazia as velas da igreja oscilar irregularmente. Chamaram o padre, os ritos foram lidos, e a vigília continuou até o amanhecer, quando a criatura retirou‑se de volta ao cemitério e Nikos foi novamente sepultado com uma laje colocada sobre o peito. Os aldeões ainda repetem essa história como advertência contra deixar os moribundos sem atenção e como lembrete do custo de desafiar a ordem ritual.

Nas ilhas, os contos dos pescadores falam a língua do mar. Um pescador querido que desapareceu ao largo do barco foi encontrado três dias depois na praia, sem marcas de decomposição e murmurando vozes do oceano. Sua esposa queimou suas redes e quebrou os remos, convencida de que seu retorno significava uma ameaça às crianças e aos animais da aldeia. De manhã, um rebanho de ovelhas molhadas jazia espalhado perto do quintal, esgotado de vigor. Os ilhéus tratavam esses retornos como sinais de que o mar não o havia devolvido por inteiro, que uma parte permanecera ligada à água e à noite. Para se precaver, usavam água do mar para lavar as mãos dos enlutados e penduravam anzóis em locais peculiares como talismãs.

Há relatos mais sombrios. Numa aldeia montanhosa do Épiro, uma mulher ostracizada em vida — acusada de bruxaria e enterrada sem a bênção do padre local — começou a aparecer nas janelas, batendo com dedos esqueléticos. Sua presença coincidiu com uma onda de doenças no gado, e crianças pequenas desenvolveram erupções sem explicação clara. Os habitantes exumaram a sepultura e encontraram o corpo num estado que descreveram como incomumente íntegro para o tempo decorrido. A solução escolhida — decapitação e queima — soa brutal hoje, mas dentro do universo moral deles foi um ato de autopreservação comunitária. Contaram o episódio por gerações, não em triunfo, mas com um tremor de culpa e uma moral: abandonar os mortos é envenenar os vivos.

As consequências de incidentes com vrykolakas frequentemente revelam tanto sobre as dinâmicas comunitárias quanto sobre a assombração em si. Famílias que sofreram esses retornos viam‑se sob escrutínio. Os vizinhos perguntavam se tinham rezado o suficiente, se o cadáver fora tratado devidamente, se os parentes haviam sido rápidos em reconciliar antigas desavenças. O vrykolakas funciona como um espelho que amplia as fissuras sociais. Quando a desgraça chegava, as pessoas precisavam de uma explicação e de um corretivo. Os rituais — exumação, bênção, queima de pertences — serviam tanto de remédio quanto de confissão pública de erro: uma admissão de que algo dera errado e um compromisso de restaurar a ordem.

Ainda assim, nem toda história de vrykolakas termina em violência. Algumas versões enfatizam a reconciliação. Um relato de Creta registra um caso em que uma família, aterrorizada com a possibilidade de a matriarca retornar, optou por vigílias noturnas centradas na conversa em vez de atos punitivos. Recitaram histórias de vida, cantaram canções antigas entre momentos de oração e, no fim, a sensação de ameaça diminuiu. A narrativa sugere que atenção, memória ritualizada e presença comunitária podem contrariar o retorno dos mortos. Essa variante ressalta o impulso humano de cuidar tanto dos vivos quanto da memória dos mortos sem recorrer à mutilação.

Ao longo do século XX, à medida que as aldeias se despovoaram e a medicina moderna desmistificou muitas formas de morte súbita, a frequência de relatos de vrykolakas diminuiu. Ainda assim, a lenda não morreu. Ela ganhou novas formas: narrativas turísticas, coletâneas folclóricas e artigos acadêmicos que reinterpretaram o vrykolakas pelas lentes da antropologia e da psicologia. Recontagens modernas às vezes misturam os elementos clássicos do horror com preocupações contemporâneas — migração, isolamento, mudanças ecológicas — transformando o retornado numa metáfora da perda que volta quando os laços comunitários se tornam demasiado frágeis.

Em última análise, as histórias aldeãs sobre o vrykolakas perduram porque respondem a uma questão com a qual todos precisamos aprender a conviver: como tratamos aqueles que nos deixam cedo demais e o que devemos aos mortos? Seja por rituais rígidos de exumação e amarração, seja por gestos mais suaves de memória e cerimônia, as comunidades escreveram um roteiro para gerir o risco do retorno. A lenda do vrykolakas é um repositório desses roteiros — um arquivo oral onde as ansiedades dos vivos são negociadas e onde a identidade cultural é, literalmente, costurada no solo sob as lápides. Embora muitas práticas antigas soem desconfortáveis para sensibilidades modernas, foram, em seu tempo, estratégias de sobrevivência para pequenas sociedades que enfrentavam perigos tangíveis como contágio, confusão e a dura desorganização social do luto não processado. Ouvir essas histórias hoje nos dá mais do que arrepios; oferece uma janela para entender como comunidades inteiras estruturavam sentido em torno da morte e como o folclore pode persistir tanto como aviso quanto como instrução para as gerações vindouras.

Conclusão

O mito do vrykolakas persiste porque responde a uma pergunta comunitária primordial: o que fazemos quando a morte deixa de respeitar as regras que criamos em torno da vida? Em suas múltiplas formas, o vrykolakas nos pede que olhemos para como rituais, crenças e a arquitetura do cuidado unem as pessoas quando o luto chega sem ser convidado. Essas histórias não são superstições vazias; são respostas culturais às ansiedades da perda súbita, aos perigos de um enterro mal conduzido e à exigência moral de que os vivos devem agir para preservar uns aos outros. Seja uma comunidade fechando um túmulo com uma pedra, colocando alecrim sobre um caixão ou ficando acordada a recitar os nomes daqueles que haviam perdido, esses gestos sinalizavam um compromisso com a ordem num mundo que frequentemente promete confusão. Hoje, à medida que as razões práticas para muitos ritos antigos se esvaem com a melhoria da medicina e o declínio da vida rural de laços estreitos, o vrykolakas permanece um emblema potente: lembrete de que o luto é trabalho comunitário e de que as histórias — com todo o seu terror e ternura — nos ajudam a ensaiar os rituais que mantêm as sociedades intactas. Ao recordar esses contos, herdamos também suas lições: cuidar dos mortos com atenção, atender aos vivos com compaixão e reconhecer que, às vezes, a coisa mais monstruosa não é uma criatura arranhando a porta, mas o silêncio deixado por um ritual negligenciado. O vrykolakas continuará a assombrar nossa imaginação enquanto precisarmos de uma história que contenha nossos medos sobre a morte, a comunidade e a linha frágil que separa a memória da ameaça.