Einführung

In der Wiege der Zivilisation, wo die Flüsse Tigris und Euphrat das Schicksal ganzer Reiche bestimmten, lag das Land Elam—ein altes Königreich, das von goldenen Wüsten gestreift und von üppigen Bergen gekrönt war. Hier, vor 5.000 Jahren, erschufen Handwerker und Priester Legenden aus Lehm und Feuer. Sie prägten nicht nur ihre eigene Welt, sondern auch die Geschichten, die ihre Städte überdauern sollten. Unter ihren Werken stach eine Figur besonders hervor: die Guennol-Löwin. Aus Kalkstein gemeißelt, klein genug, um in eine Hand zu passen, aber mit einer Ausstrahlung, die selbst Könige übertraf, wurde sie zum Relikt und zum Rätsel zugleich. Mit der Sehnenkraft einer Löwin und der Anmut einer Frau, so sagte man, durchdrang ihr Blick die Zeit, ihre Gegenwart war gleichermaßen Warnung und Segen. Die Einheimischen flüsterten, sie sei kein bloßes Götzenbild; sie sei die Hüterin uralter Weisheit, die Wächterin von Elams tiefstem Geheimnis.

Über Generationen hinweg pilgerten Reisende, Gelehrte und Geschichtenerzähler aus fernen Ländern—Babylon, Susa und darüber hinaus—angelockt von Erzählungen über ihre Macht. Manche suchten bei ihr Glück, andere Erkenntnis, wenige Erlösung. Doch niemand verstand wirklich den Ursprung der Guennol-Löwin oder warum sie fortbestand, während die Reiche ringsum zerfielen. Ihre Legende war in den Sand gewebt, getragen vom Wind durch Ruinen und geschäftige Basare und verhieß jedem, der ihr Geheimnis entwirrte, die Weisheit der Götter.

Dies ist die Geschichte der Guennol-Löwin: wie sie entstand, wie sie Elam behütete, und wie ihr Geist noch heute im Herzen Mesopotamiens widerhallt.

Die Formung der Wächterin: Geburt der Guennol-Löwin

Lange bevor geschriebene Worte die Geschichten von Königen und Eroberungen festhielten, in einer Zeit, als das Land selbst noch als jung galt, wandten sich die Menschen Elams der Erde zu, um Rat zu erbitten. Die Priester von Susa sprachen von Geistern in Steinen und glaubten, dass Weisheit nicht nur in Schriftrollen wohnt, sondern im lebendigen Gedächtnis von Lehm, Holz und Fels.

In einer Zeit der Unruhe—als Überschwemmungen die Ernten bedrohten und Omen das Erstarken fremder Mächte verhießen—empfing die Hohepriesterin Tashmetu unter mondloser Nacht eine Vision. In ihrem Traum streifte eine Löwin mit menschlichen Augen an den Grenzlanden zwischen Wüste und Stadt entlang, ihre Mähne funkelte im Sternenlicht, ihre Stimme erklang in vergessenen Zungen. Sie rief Tashmetu an den Fuß der Zagros-Berge, wo silberne Bäche das ockerfarbene Land durchzogen.

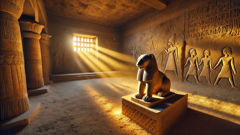

Dort, im Morgengrauen, fand die Priesterin einen Kalksteinfelsen, geformt wie die Flanke eines großen Tieres. Die herbeigerufenen Kunsthandwerker arbeiteten schweigend, geführt eher vom Glauben als von Geschick. Tage wurden zu Wochen. Sie meißelten den Leib mit den gespannten Muskeln einer Löwin—immer zur Wachsamkeit bereit—und gaben ihr die aufrechte Haltung und gefassten Züge einer Frau. Die Guennol-Löwin entstand als ein Wesen, das dieser Welt nur halb angehörte: wild, aber gelassen, mächtig und zugleich fürsorglich. Man glaubte, sie würde zur Stimme zwischen Menschen und Göttern werden, ihr Blick ein Spiegel der Wahrheit und ihre Gegenwart ein Schutzschild gegen das Chaos.

In der Nacht ihrer Vollendung war der Tempel von Weihrauch und Gesang erfüllt. Älteste, Krieger und Kinder versammelten sich zur Enthüllung. Die Hohepriesterin verkündete: „In ihr wohnt der Geist der Berge, die Weisheit der Löwin und das Herz unseres Volkes.“ Blitze zuckten über den Himmel, als wollten die Götter selbst antworten, und ein warmer Luftzug fegte durch den Raum, ließ die Fackeln flackern und Schatten über die Kalksteinwände tanzen. Für viele war dies der Beweis, dass die Götter in die Statue eingezogen waren.

Von nun an wurde die Guennol-Löwin im innersten Heiligtum verwahrt, fern ab vom Zutritt gewöhnlicher Bittsteller. Nur durch das Los Erwählte—meist in Zeiten größter Not—durften ihr direkt nahetreten. Man sagte, sie flüsterte in Träumen Rat zu und sandte Warnungen durch die Schreie der Tiere in der Dämmerung. Ihre Beschützerrolle wurde zur Legende: Sie bewahrte Elam vor einfallenden Stämmen und stillte Dürren mit geheimnisvoller Gunst. Im Wandel von Kriegen, Bündnissen und wechselnden Herrschern blieb ihr Bild bestehen. Selbst jene, die ihre Göttlichkeit bezweifelten, konnten nicht leugnen, wie ihre Präsenz Streitigkeiten entschärfte oder Mut vor einer Schlacht entfachte.

Doch nicht alle waren zufrieden mit der stillen Wächterin. Innerhalb der Priesterschaft entstand ein Zwist. Einige fanden, ihre Weisheit gehöre nur den Eingeweihten, andere verlangten, die ganze Stadt solle von ihrem Schutz profitieren. Gerüchte um geheime Rituale und verborgene Schriftrollen machten die Runde. Die junge Schreiberin Ninsun, von Neugier und Wahrheitssuche geleitet, besuchte heimlich den Tempel nach Einbruch der Dunkelheit. Sie beobachtete die Muster des Mondlichts auf dem Gesicht der Löwin, hoffte auf ein Zeichen.

Eines Nachts, als sie die antiken Inschriften am Altar nachzog, spürte sie Wärme, die von der Statue ausging—ein Herzschlag aus Stein. Eine Stimme so sanft wie Sand flüsterte: „Suche nicht, Weisheit zu besitzen; sei ihrer würdig.“ Ninsun begriff, dass die Löwin keine Spenderin leichter Antworten war, sondern eine Prüfende, die das Herz eines jeden testete, der zu ihr kam.

Die Geschichte der Guennol-Löwin reichte dadurch weit über Elam hinaus. Reisende erzählten von einer mystischen Hüterin, die jedem, der ihre Hilfe suchte, Rätsel stellte. Einige kehrten zurück und berichteten von veränderten Schicksalen; andere blieben für immer verschollen, verführt von Fata Morganen oder vom Wüstensturm davongetragen. Über Generationen hinweg wuchs ihre Legende: Die Löwin wurde zum Symbol der Suche nach Weisheit selbst—einer Reise voller Gefahren und großer Belohnungen.

Die Prüfung der Wächterin: Herausforderungen von Weisheit und Macht

Während Kunde von den Kräften der Guennol-Löwin die Handelswege zwischen Elam, Sumer, Akkad und dem fernen Babylon entlangwanderte, wuchsen Ehrfurcht ebenso wie Neid. Händler brachten ihr Abbild auf Amuletten; Erzähler verzierten ihre Legende, bis sie nicht mehr nur Wächterin, sondern Orakel wurde. Doch am erbittertsten wurde ihre Rolle in Elam selbst bestritten.

In der Regierungszeit von König Ishmekarab, der mit Wohlstand und Gefahr zugleich herrschte, verheißten Omen eine Hungersnot. Die Ernte war ausgeblieben, Regen blieb als dunkle Wolke am Horizont stehen. Der Ältestenrat, entzweit zwischen Tradition und Erneuerung, suchte Rat bei der Löwin. In jenem Jahr wurden die Stadttore für alle geöffnet, Menschen aus ganz Susa strömten in den Tempelhof—mit Bitten auf Tontafeln und Gaben von Getreide und Weihrauch. Vor der Löwin lag Hoffnung ebenso wie Angst in der Luft. Der Hohepriester vollzog Rituale von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang, rezitierte Hymnen in der alten Sprache.

In der dritten Nacht donnerte es über der Stadt. Und plötzlich erklang eine Stimme—nicht von Priester oder Bittsteller, sondern als käme sie aus dem Herzen der Statue selbst: „Das Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Gier sät Hunger, nur Einheit bringt Überfluss.“ Ob Wunder oder geschickte Täuschung—die Wirkung war sofort spürbar. Die Kornspeicher wurden für die Hungrigen geöffnet, die Felder in Gemeinschaftsarbeit neu bestellt, Feindschaften beigelegt. Innerhalb weniger Wochen schossen grüne Halme aus dem Boden und Regen kehrte zurück.

Mit der wachsenden Kraft der Legende der Löwin wuchs auch der Groll jener, die ihre Privilegien einbüßen mussten. Heimlich verschworen sich eine Gruppe von Händlern und kleinen Adligen, um sich die Weisheit der Löwin anzueignen: Sie glaubten, könnten sie die Statue in ihr eigenes Heiligtum bringen, stünde ihnen Elams Schicksal offen. In einer mondlosen Nacht schlichen sich Verhüllte in den Tempel, um die Löwin zu stehlen. Doch als sie die Statue von ihrem Altar hoben, spürten sie Kälte und ihre Fackeln erloschen. Der Boden bebte, wie als protestiere die Erde selbst. In Panik ließ einer der Diebe die Statue fallen; sie landete weich—und zerbrach nicht. Stille breitete sich aus. Bis zum Morgengrauen blieben alle Verschwörer verschwunden—ob von der Erde verschluckt oder fortgeführt, wusste keiner zu sagen. Von nun an erzählte man, die Löwin urteile über jeden, der ihre Macht missbrauche, und belohne nur das reine Herz.

Die Guennol-Löwin wurde mehr als ein Objekt der Verehrung—sie war verwoben in die Gesetze und Bräuche Elams. Bei Streitigkeiten setzten sich die Ältesten vor sie, überzeugt, dass ihre stille Präsenz zur Wahrhaftigkeit zwang. Krieger schworen auf ihren Namen, bevor sie in die Schlacht zogen. Kinder lernten: Die Löwin versprach keinen Schutz ohne Opfer; sie verlangte Ehrlichkeit und Mut.

Eine Person stand für diese Lektionen mehr als alle anderen: Ninsun, nun erwachsen und Hüterin der Tempelchronik. Als ein neuer Zug von Invasoren vom Westen heranrückte—mit Eisenwaffen und fremden Göttern—, drohte Angst, Elam zu zerreißen. Der Rat erwog die Kapitulation. Ninsun jedoch kniete vor der Löwin und suchte Führung. Sie erinnerte sich an die Worte ihrer Jugend—„Suche nicht, Weisheit zu besitzen; sei ihrer würdig.“ Entschlossen sprach sie zum Volk, rief zu Zusammenhalt statt Misstrauen, zu Glauben anstatt Verzweiflung. Ihr Mut bündelte Widerstand: Die Gemeinschaft, getragen vom Symbol der Löwin, schlug die Angreifer zurück und bewahrte die Stadt.

Mit der Zeit wuchsen Ninsuns Geschichte und die der Löwin zu einer Einheit. Manche sagten, sie sei nach ihrem Tod zur Geistwächterin der Statue geworden; andere glaubten, ihre Seele sei als große Löwin wiedergeboren, die im Abendlicht die Berge durchstreifte. Was aber überdauerte, war der Glaube: Wahre Weisheit wird nie gehortet, sondern geteilt. Die Guennol-Löwin war und blieb ein lebendiges Sinnbild für die Kraft der Demut und für das Licht, das durch den Mut der Wahrheitssuche entzündet wird.

Fazit

Die Jahrhunderte gingen ins Land, Reiche sanken, neue Götter nahmen Tempel ein, die über alten Heiligtümern errichtet wurden. Doch die Fragmente der Legende der Guennol-Löwin blieben erhalten—eingekratzt in Scherben von Tongefäßen, gesungen in Kinderliedern, eingewebt in Teppiche, weit gehandelt jenseits der Mauern von Susa. Wer ihrem Abbild begegnete—sei es in einer verstaubten Kammer oder unter dem Vordach eines Händlers—fühlte noch immer einen Schauer des Staunens.

Denn in ihrem Blick, gleichermaßen wild wie wissend, spiegelte sich der Geist eines Volkes, das begriffen hatte: Weisheit ist weder ein Geburtsrecht noch ein Geheimnis, das geraubt werden kann. Es ist eine Reise—voller Gefahren, getrübt von Versuchung, erhellt von Mut und Demut.

Die Geschichte der Löwin überdauerte nicht als Aberglaube, sondern als lebendige Parabel: Ein Mahnmal, dass Wachsamkeit nicht Herrschaft bedeutet, sondern Dienst am Gemeinwohl; dass echte Kraft nicht im Besitz von Weisheit, sondern in ihrer Weitergabe liegt. So lebt die Legende der Guennol-Löwin weiter, wo immer Menschen die Geschichte achten—ein zeitloser Ruf zur Verständigung, zur Vereinigung der Ziele und zur Ehrung der Mysterien, die uns noch immer mit unseren ältesten Ursprüngen verbinden.